サピエンス科学(Sapiens Science)#12

(12)

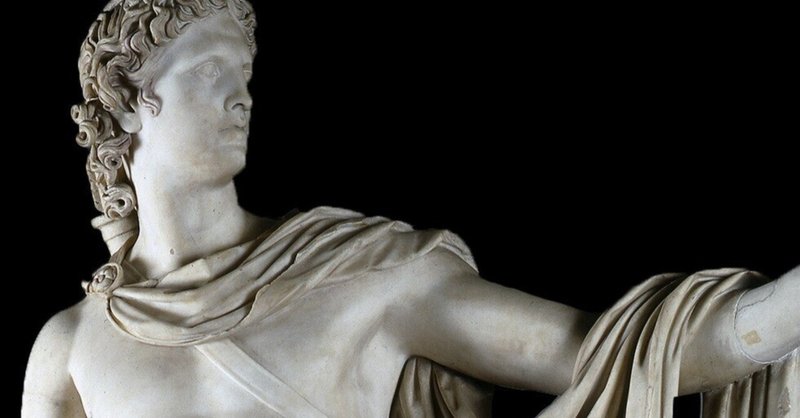

「芸術」における絵画の源流は古き小さなヨーロッパにある。これは表現技術も含め、事実である。

一方、そうした源流を持ち得ず、派生した絵画を随筆家(エッセイスト)自身「外輪郭世界芸術(アウトサイダーアート)」と呼んでいる。

絵画の歴史としてラスコーの壁画等を古き小さなヨーロッパ源流の「原始芸術(プリミティブアート)」として捉えれば、以後ルネサンスを経て近代においてゴッホ、デュシャンが出てくるまでの絵画というのは現代の視点から見て、大きくひっくるめてヒューマニズム(人文主義)と背中合わせの「伝統的芸術(アカデミック)」と随筆家(エッセイスト)自身は捉えている。

但し、こう呼ぶことは決してその時代の絵画に対する優劣を決めるという考えではなく、あくまで随筆家(エッセイスト)の説明の為にだけこの言い方が在るという事を理解していただきたい。

個人的意見としてもその時代の絵画は大変すばらしいもので、随筆家(エッセイスト)自身においても感動しないものは無いのだから。

またこのヒューマニズムについても折に触れて言っているが、これは現代人の理解するヒューマニズムとはやや異なる。

どう異なるというのか?

それはルネサンス・ヒューマニズムという意味でありレトロニムによって呼ばれているものを指している。 humanitarianism (人道主義)とは違う事をここで書いておきたい。もしよければウィキペデアでも調べて貰えば、この違いが分ると思う。(ヒューマニズム - Wikipedia)此処に抜粋しておく。

さて本文に戻る。

前述にて「ゴッホ、デュシャンが出てくるまで」と書いた。

ここに出てきた二人こそ「外輪郭世界芸術(アウトサイダーアート)」の先人でもあり、近現代以後の芸術において非常に重要である。

何故なら彼等は正に「糸(アウトサイダー)」であったからだ。

今まで「伝統的芸術(アカデミック)」を理解することがホモ・サピエンスの共通認識(コモン)であった時代に彼等は「糸(アウトサイダー)」として現れ、それは精神的芸術として、また思考的芸術として「伝統的芸術(アカデミック)」に対立し「我は否定する、故に我在り」という「Art(アート)」を体現した。

つまり「Artの体現者(アーティスト)」として、である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?