黒いスーツの男のいる風景(オドレイの場合)

オドレイは黒いスーツの男が好きだ。いつ頃からだろうか、たぶんサクランボの種を出すことを面倒がらなくなった頃からだ。黒いスーツを着ている男はいい。誰でもいいかと言われると迷うのだが、とりあえず「全男よ、黒いスーツを着てみないか」と思うくらいには好きだ。

ある日、赤いバラを持ってどこからともなく男が現れても、その男が黒いスーツを着ていなかったら、オドレイは赤いバラを一度つき返し、「黒いスーツを着てから出直してきて」と頼むかもしれない。

そんなオドレイのある日の午後。こんな風にいうと、その午後がまるでオドレイのためのオートクチュールであるかのようで胡散臭いが、実際それはオドレイのためのオートクチュールのような午後であったのだ。

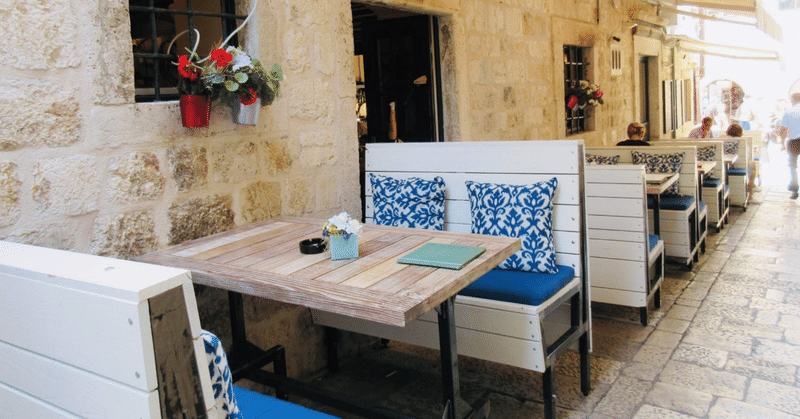

いつもの行きつけのカフェのテラスで、ゲーテ詩集を読んでいた。実際は詩集が発する死臭を嗅ぎ取り、それを胸に刺繍していただけなのだが、傍から見た限りでは、オドレイはゲーテ詩集を読んでいるように見えたことだろう。何しろ、それはオドレイがそう見えるように計算した行為なのだから。

もしもあなたが実際には死臭を刺繍しているとしても、それを悟られないように詩集を読んでいるように見せたほうがいい。そのほうが、都合よく世界が回るのだ。

さて、オドレイの午後。そう、オドレイの午後の話である。

ゲーテ詩集を読んだふりをしているオドレイの隣の席に、黒いスーツの男が腰を下ろす。コシヲオロス。あるいは男はそのようにして「私の名はロス・コシヲオだ」と名乗ったのかもしれない。だとしたら、それに返事をしなかったことでオドレイはだいぶ失礼な女と思われたかもしれない。オドレイはそう思って少しばかり気にしていた。どうしよう、この男がもしもロス・コシヲオであることを、非言語対話によって伝えようとしているのだとしたら? 私はそれに応えなかったなかった。この、自分のためにわざわざ黒いスーツを着込んで現れてくれたであろう、ロス・コシヲオを無視したことになるのだ。

その瞬間、世界はモノクロに染まり、鴉が過去も現在も変わらぬ色で飛び交った。男は隣の席のオドレイをわずかに気にしながら珈琲を飲む。真っ黒な珈琲だ。Coffeeという言葉の痙攣性について、オドレイは考える。本来、Cofeだった珈琲が、その魅力が痙攣し、ffとなりeeとなる。それはまるで、一人の男が、黒いスーツを着ることで、その魅力を痙攣的なものにするのと似ているかもしれない。

「こんにちは、いい天気ですね」

男がオドレイに話しかける。たぶん、オドレイに話しかけたのだ。さもなくば神に。もしロス・コシヲオ氏が神を信じているのならば、だ。その神は痙攣するのだろうか。であれば、Gooddとしなければならない。

オドレイは、ロス・コシヲオ氏がGooddに話しかけた可能性に賭けて返事をしなかった。それに、こんな言葉に簡単に笑顔で返事をする女だと思われては嫌だな、とも思った。自分はただでさえ、相手が黒いスーツを着ているということで冷静になれていない。これはフェアではない、と感じる。フェア、公平、祭り、そのどれでもない。いや、もしかしたらこれは自分のための祭りなのか。だとしたら、フェアだ、と考えるべきだった。

オドレイは呪文を唱える。一点透視図法を脳内に描く。ケミカルブラザーズを流す。だが、それでもなお、ロス・コシヲオは立ち去る様子がない。それどころか、オドレイの顔を覗き込んで興味深そうにしている。

「あなたは美人ではありませんね」

失礼にも、ロス・コシヲオはそんなことを言う。許せない、とオドレイは思う。これまで漠然と抱いていたロス・コシヲオへの敬意も経緯も溝に捨ててしまいたくなる。だが、ここはカフェテラスで、溝はどこにもないのだ。

ロス・コシヲオはなおも続ける。

「だが、それは問題ありません。私は美人が好きではないし、あなたも美人と呼ばれて喜ぶ相手でもなさそうです。そうですよね?」

そうですよね? これは何の確認だろうか、とオドレイは思う。たしかに美人と呼ばれても喜ばないだろうが、美人ではないと言われても喜ばない。この男は何か勘違いしているのだろうか? オドレイは外見至上主義に異を唱える現代的な側面を持ち合わせているが、同時に外見を否定されることには深い不快感を示す痙攣的存在である。そう、あなたの神がGooddであるのと同じように。だが、ロス・コシヲオはそんなことはお構いなしだ。

「私はホセイが好きです。私があなたの知性を感じる。その知性によって、あなたという人物をホセイをかけた目で見てしまう、そういう瞬間がたまらなく好きです」

補正なのか、補整なのか。あるいは、ホセイという人物の名を出したのかもしれない。ホセイは男性だろうか? ふだんはどんな格好をしているの? そのホセイに黒いスーツを着せたら、どんな風に印象が変わるかしら?

「それはずいぶんと奇妙な趣味があったものね」

思わず、オドレイはそう返してしまった。ずっと沈黙を続けていたかったのに、オドレイはとうとう相手に答えてしまったのだ。

ロス・コシヲオはそれに対して、満足そうに笑う。

「ええ、奇妙な趣味です。でも、そうですね、あなたが私を奇妙な人間だと思えば思うほど、この無味乾燥な黒いスーツがトカゲ色に染まってくるような気がしませんか?」

トカゲ色というのが具体的に何色なのかわからなかった。オドレイの知るトカゲはバリ島で見かけた虹色のそれである。わざわざオドレイにホセイという男をかけてみようなどとする趣味を教えられても、それで黒いスーツが虹色に変わることはない。

「いいえ、そんなことは起こりません」

オドレイはすぐに男の意見を跳ねのけた。だが、ロス・コシヲオは粘着質に「いいえ、きっと起こるはずです。さもなくば怒るはずです」

オドレイはプラダのバッグからベレッタ・ナノを取り出して撃つ。だがその弾丸の発射角度をロス・コシヲオは分度器を取り出して瞬時に計り、きわめて緩慢な速度でそれをよけた……にもかかわらず、彼の左手が犠牲になった。よけ損ねたわけではない。ロス・コシヲオは計算して左手だけを犠牲にしたのだった。

「恋は唐突に始まりますね、まるで弾丸のように」

彼は明らかに間違えている。弾丸が恋のように唐突に放たれたのに。比喩と比喩されるものを混同しているのだ。だが、それも今となってはロス・コシヲオらしいとも感じられる。黒いスーツはまったく汚れなかった。ロス・コシヲオの左手はすぐさま再生したのだから。

「これでもまだ、トカゲ色には見えませんか?」

「あなたがトカゲであることと、黒いスーツがトカゲ色に見えるかどうかは別問題ですわ、ロス・コシヲオ。あなたの神が痙攣的なGooddであるように、私の神は黒いスーツなのです。それは絶対的で痙攣的な、それゆえに他の色には断じて染まり得ない、信仰なのです」

ロス・コシヲオはしばらくの間黙っていた。彼が黙って珈琲を飲んでいる間、たしかに世界はモノクロに染まり、死霊たちが雲のように空を歩いた。漂う死臭を刺繍しながら、またオドレイの目はゆっくりとゲーテ詩集に戻っていった。

どれくらい経っただろうか。不意に隣に目を向けると、そこには飲みかけの珈琲だけがあった。店員がそれに気づいていないようだったので、オドレイは店員に声をかけた。

「そこのトカゲ色の珈琲を下げてくださらない?」

かしこまりました、と店員は答えた。若い、細身の男性だった。オドレイは尋ねた。「ところであなたは休日、黒いスーツを着たりはしないの?」

だが、店員は異国の出身なのか、そのフレーズが聞き取れなかったようだ。それで、店員の名札をみて謝った。

「ごめんなさいね、変なこと言ってしまって。ええと、ホセイさん」

それから、オドレイはホセイと仕事終わりのデートの約束を取り付けた。そして思った。いやだわ、これじゃあまったくロス・コシヲオの思う壺じゃないの。それからオドレイは、どこかそのへんに壺が落ちていないかと探し始めた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?