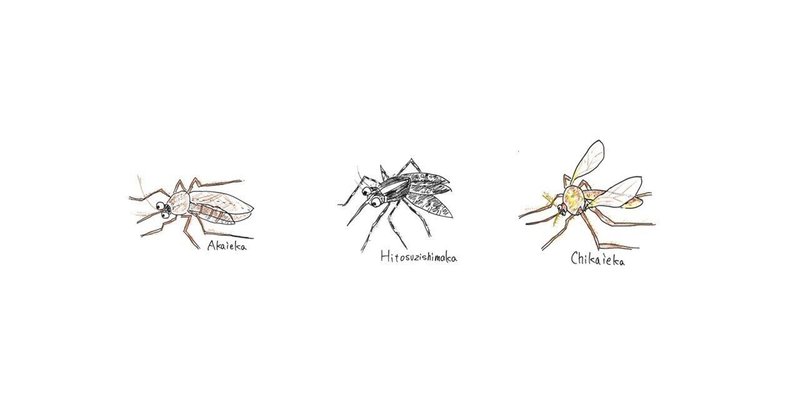

「Ka」

気がつくと季節は、少し肌寒い朝を迎えていた。鈍感な人間たちは、天気予報のお姉さんが「今日から秋の気配ですね」と一言つぶやくと一斉に衣替えを始める。

人間は、いつの間にか夏が終わってしまったなどと、いかにも秋が気まぐれにやってきたかのような言い方をする。でもね、蚊のアタシから言わせれば全くなっちゃいないよ。

八月の厳しい残暑の中、アタシが覚えているに、八月の七日あたりだろうか。時折吹く清々しい風に乗って、秋は日本中をあいさつに回っていた。本当に律義なヤツよ。

知らせを聞いて、アタシらは夏の終わりを知る。人間たちが浮かれ騒いでいる間、アタシらは一生懸命働き、りっぱな最期を迎えようとしてるのさ。

まあ、それがアタシらの世界でいう一般的な生き方なんだけれど・・アタシは違う。

秋の知らせを受けてから、とにかく自由奔放に生きてきた。腹が減ったらメシを食う。暗号みたいに行き交う人間の背中に付いて回っては、色んな場所を点々と回った。実に楽しいひと時だった。

アタシは、栄養を得るためだけに外にいる人間の血を吸う。血が飽きたらトマトを吸ってみたり、夏の間は樹液を楽しんだ。街中をふらつきまわっていたおかげで、今でもこうしてピンピンしている。アタシは世界一賢い蚊だと自分でも思うよ。

いろんな場所で仲間を見かけたけれど、ヤツらは必死に働くばかりで、楽しい事なんか忘れている。人間の家に忍び込んで、命がけの戦いをするだなんて、アタシはまっぴらごめんだ。それよりも毎日のように好きなことをやりしつくした。

中でも一番良かったのは、バッタに聞いた緑の田んぼが金色に変わる瞬間を見たことだった。人間たちは秋になるといつの間にか稲穂が金色になっていると思ってるみたいだけれど、それは違う。アタシはこの目で見たんだ。

燃えるような太陽の熱気を吸い込んだ稲穂たちは、ある満月の夜に夢を語り合う。ある稲穂は、ここまで親切に育てくれたヤツの役に立ちたいと言った。また、ある稲穂は腹を空かせて泣いている子どもがいたら、一番に駆け寄って、うまい米を食わせてやるんだと話す。

おにぎりになりたいと言うヤツもいれば、栗ご飯になりたいと言うヤツ、クマやイノシシに食べられて、その命になりたいと言うヤツもいた。少し変わった稲穂は、来年もこの地に素晴らしい田んぼができように、神様のお供をしたいと言っていた。

誰かに大切にされた記憶を持つ者は、誰かのためになろうとする。そんな生き方があることを初めて知った。

月は稲穂たちの夢を嬉しそうに聞いていた。

ひとつ一つの夢をやさしくなでるように、月明かりが降り注ぐ。金色につつまれた稲穂たちは、照れくさそうに穂を揺らしていた。それを見てアタシは素直に美しいと思った。アタシたちにもこんな生き方があったのだろうかと思ったくらいだ。

日本中に挨拶を終えた秋が、ついに戻って来た。

ミニスカートをちらつかせていた女の子は、タイツやレギンスを穿きだし、Tシャツ一枚でふら付いていたヤツらが、どんどん長袖を着るようになっていた。

街の顔も一変して、ギラギラの太陽はもうどこにもない。すれ違う人々はどこか早足で、時折吹く風はさみしくなっていた。

これではもう腹が減っても食べていけない。当てもなくさ迷っていたアタシは仕方なく、目に付いた窓の隙間から人間の家へと侵入を試みた。家に入ると驚くほど暖かく感じた。

部屋の中は薄暗く汚い。テーブルの上には表紙がめくれ上がった漫画や、いつ食べたのかわからないカップラーメンの容器や食べ物が置かれていた。

アタシの好きなトマトが灰皿の中で白い綿毛をはやしながら、吸い殻の中に埋もれている。街中ではあんなに見栄えを気にしている人間の本性を暴いたようで、腹を抱えて笑った。アタシは世界一賢い蚊だ。そう考えるとしぼんでいた力がみなぎる。人間にひと泡吹かせてやる。

しばらくするとドアが開く音がした。この家の主が帰って来た。見るからに疲れた顔した男は、明りをつけるとズボンを脱いですぐにベッドの上に倒れ込んだ。

あっという間の出来事で、すっかり飯を食い損ねたが、まあいい。少し卑怯な手ではあるが、寝ているところを襲撃にかかろう。いびきを合図にふくらはぎをひと刺しした。

次はどこを刺してやろうと、ヤツの耳元を飛び越えようとした瞬間、大きな手が迫って来た。とっさに表紙がめくれた漫画に隠れた。赤くはれたふくらはぎを掻きむしりながら、血眼になってアタシを捜す姿を見て、笑いが止まらなかった。

ゴミと脱ぎ捨てた服と漫画くらいしかないこの部屋には、隠れる場所がいくらでもある。疲れて帰ってきて、こんな夜中に飛び起きるだなんて不憫に思うよ。まあ、こうしたのはアタシなんだけどね。そんなことを考えていたら、男は突然こう言った。

「可哀想なやつだな」

そのつぶやきは間違いなくアタシに向けた言葉だった。このアタシが可哀想だと?ヤツの言っている意味が分からなかった。夏に置いてきぼりにされたとでも思っているのか?こんなに自由に自分の道を生きているアタシが可哀想なはずがない。

むしろ、こんな自堕落な世界でしか生きられないお前の方が、哀れじゃないか。そう叫ぶようにヤツの目の前に飛び出した。けれど、腹が重くてふらふら、ふらふらとヤツの周りを漂うことしかできなかった。

やられる。

直感的にそう思った。でもヤツはアタシを叩き潰すことをしなかった。浮遊する様子を見て、ベランダの窓を開けたのだ。

「ほら、夜明けだ」

ヤツはふくらはぎを掻きながら、アタシに向かってそう言った。ベランダの外には今にもこぼれそうな朝日が見えた。オレンジ色のあたたかい光だ。

稲穂たちのように、アタシにもこんなに美しい光が見えたんだ。

初めて蚊に生まれてきてよかったと思った。

おわり

読みに来てくださったり、お友達になっていただけると、とってもうれしいです。