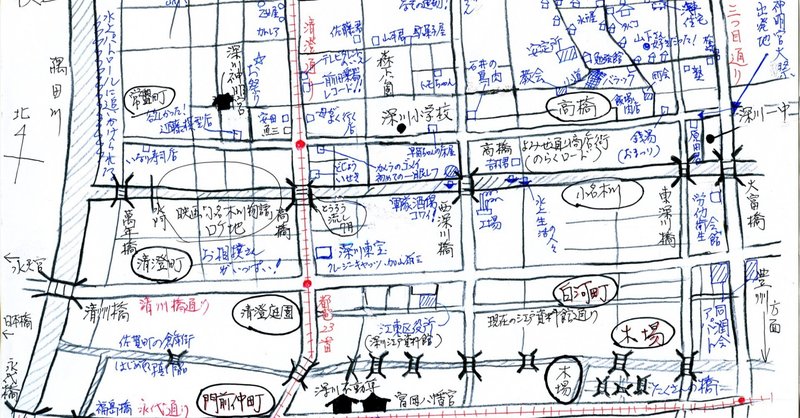

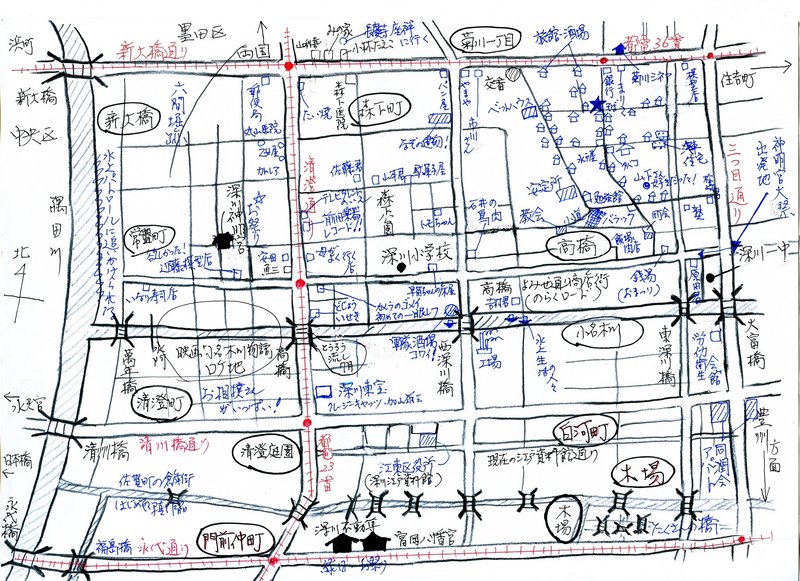

私の60s深川記憶地図

昨年「散歩の達人・7月号」の特集記事の一つとして掲載されたものを再録します。町について写真はもちろんのこと文章を書くのは大好きです。現在「タウン誌・深川」で「深川 日々の叙景」を連載していますが、この散歩の達人のような取材、記事を時々引き受けたいのですが、、、、、

私の60s深川記憶地図

「深川っ子」を名乗るつもりは毛頭ない。これまで「深川の端っこに生まれました」と自己紹介するように、通りを渡れば墨田区になる江東区の北の端に生まれたからだ。それでも60年代にはまだ「深川高橋」という町名が付いていたから一種の誇りを持っている。

60年代は確かに懐かしい。しかし怒涛のごとく記憶が次々と押し寄せ、様々なエキセントリックな光景やら風景がフラッシュバックとして脳裏を駆け巡るほど鮮烈な体験としてもある。

高度成長期の都心部の風景とは一線を画すように、多くの労働者が暮らす簡易宿泊所街として賑わっていたのが私の町だった。そして少年の私が初めて手にしたカメラを抱えて「近所」を好奇心に任せて撮りだしたのが写真家としての第一歩となった。そこにはとても人間臭く、エネルギッシュで庶民的な営みの片鱗が記されている。写真とともに錯綜する記憶の断片をつなぎ合わせるように「地図」を描いていくと、一枚の写真の背景に実に豊かなドラマが横たわっていることに改めて気づく。それは短い旅にも似ている。

記憶の中の町はとても広大だ。イメージということだけでなく、実際のスケール感としていえば、子どもの目の高さからの町並みは、そのパースペクティブ感も建物の高さも今とはまるで違う。ましてや60年代はまだ東京の空が高かった。私の「深川高橋」も、実際に今歩くと、なんと小さな町だったかということがよくわかる。

それでも町としての構造的な骨格はしっかりあった。まず小学校と中学校がそれぞれ一つづつ、町の同心円の中にあった。今のように「家庭」、「学校」、「町」のような並列でもなかった。だからか私たちには勉強は学校で教わったが、町に育てられてきたという認識が常にある。そして、そのことは小さな「公園」にも反映される。小学校の前に今もある「森下公園」は当時、運動会だけでなくラジオ体操や盆踊りなどが行われる「広場」でもあり、もちろんそこはあの長嶋さんがホームランを打つ「後楽園球場」でもあった。

また町のすべての中心は商店街(高橋よみせ通り商店街)であり、隣町との境は川(小名木川や隅田川 )や都電の線路であるという不文律を身体で感じ取っていた。後者でいえば、その境を越えるのは大きな冒険だったし、大げさではないが大人への旅立ちだと思っていた。実際、中学校の同級生と隣町にある出来たての「マンション」なるものに忍び込んで Hな雑誌を回し見もした。そして、やっぱり、自分の町の大人たちに叱られることが何よりも応えた。

そんな大人たちと肩を並べて酔えるのが8月の夏祭り。私たちが担ぐ神輿は「富岡八幡宮」ではなく「深川神明宮」というのも実に燃えたものだ。私の3丁目の大人神輿はとても大きく、当時の労働者の皆さんも担いだりしたから豪快この上ないものだった。子どもには半纏など着せてもらえなく上半身裸で担いだが、夢のようなキラキラした光景としてある。神輿を担いだ後の銭湯での友達との語らい、いやおふざけは、それこそ大人の入り口に立っていたはず。

「同潤会清砂通りアパート」、「復興公園」、私が生まれた頃に創立された「神愛保育園」、「木賃宿」など、戦後の歴史を刻印した建物、空間の面影が微かに残っている界隈は、今歩けば平穏な住宅地の一つでしかない。

あの頃、「軍隊酒場」など写真に撮っておけばよかった建物も数多い。しかし少年の私の眼に映る風景は、この街を遥かに越えて「東京」そのものを見据えていた。その後の門前仲町や佃島や浅草などへの徘徊は、これらの「地図」の続きであり、同じようにカメラを抱えての出来事として広がっていった。

古くから様々な読者に支持されてきた「アサヒカメラ」も2020年休刊となり、カメラ(機材)はともかくとして、写真にまつわる話を書ける媒体が少なくなっています。写真は面白いですし、いいものです。撮る側として、あるいは見る側にもまわり、写真を考えていきたいと思っています。