11.好きなページ、つぎのページ:「好きなページはありますか。」ショートストーリー集

田園都市線の三軒茶屋駅の階段を上がり地上に出て、モバイル端末で目的地までのルートを呼びだす。サングラス型のインフォメーション・ビジョンに3次元地図がリンクして、住所としては太子堂にあたる地区の目的地まで導いてくれる。

「河野風美さんの平均徒歩速度の場合、美容室『つぎのページ』に到着するまでおよそ4分40秒、かかります」

「さっちゃん、取材までちょっと余裕ある。カフェとか入る?」

「2時の取材開始だから、あと15分かぁ。カフェ入るまでもないから、ここらへんぶらぶらして行こうよ。三茶、ずいぶん変わったみたいだし」

「わたしもそう思ってた。行こっか」

3月はじめの、冬と春のあわいのような空気が心地よい。宮崎空港から羽田空港へ飛び、品川の駅ナカで昼食を済ませ渋谷経由で三茶までやってきた。ここ5年で圧倒的に乗客数が減ったとはいえ、それでも東京の電車の中は相変わらず息苦しかった。

246号線を行き交う車の音を聞きながら、首都高速とビルの間から見える青空に手をかざす。これは春だなと、わたしはまさにこの瞬間来春を確信した。

「さっちゃん」こと北野さつきとライターズ・ユニット「好きなページ」を結成してから、25年が経とうとしている。宮崎市に「パートナーシップ宣誓」なるものを提出してからはもう7年だ。

こういうふと空いた時間の過ごし方のような何気ないワンシーンで気が合うことが多いので、ここまで決裂することもなく続けられてきた。もちろん何もかも気が合うというわけではなくて、つい昨日は東京出張の際の撮影機材入れをボストンバッグにするかキャリーケースでもめた。さらにはその後、キャリーケースに決まったはいいが黄色にするかショッキング・ピンクにするのかでもめた。

ほんとうに些細なことだし、最終的にはさっちゃんが「でもピンクのほうが空港でロスト・バゲージしにくいかもね」というこじつけみたいな理由で譲歩してくれた。2030年の日本の空港ではどこでも無人・自動の荷物預かり機が採用されているし、そもそも国内線でロスト・バゲージなんてありえないのに。

仕事も、二人の生活も、この人と一緒で良かった。

そう思える出逢いを果たせる人は少ない。昨年発表された日本全体での離婚率は、62%にものぼるらしい。夫婦やパートナーとして決裂することなくやっていけているのは、わずか38%というから驚きだ。

今日取材に向かっている美容室「つぎのページ」の二人も、そんな38%のうちの一組だ。

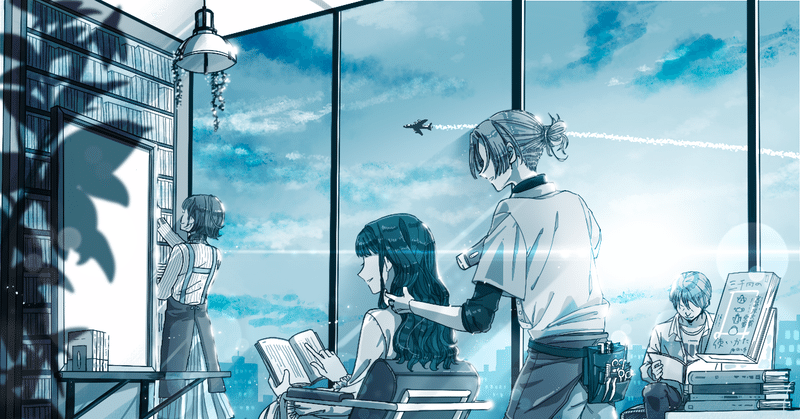

「つぎのページ」は三軒茶屋にあるただの美容室というだけではなく、その本棚ディスプレイが魅力となり多くのファンを惹き寄せている。夫である緑川青悟さんが店舗を開業し美容師を務め、妻である佐々木流良さんは出版社で編集者として務める傍らお店の棚のブック・エディターを務めている。

以前流良さんとメッセージをやりとりした際に「棚を編ませていただいています」という言葉を使われていたのが印象的だった。「本棚をつくる」でもなく「本を並べる」でもなく「棚を編む」。編集者として活躍する彼女ならではの言葉遣いのようだけれど、それは「つぎのページ」という場の内観にぴったりときていた。その本棚は、まさに一冊の本のようにひとつの完成物であった。

青悟さんはもうすぐ27歳、流良さんは今年25歳になるという。若い二人が手掛ける美容室「つぎのページ」でのインタビューを、わたし達も心待ちにしていた。

「ねぇ風美、ここに太郎ラーメンなかったっけ?」

さっちゃんはもう六十歳も近いというのに、こってりしたものが大好きだ。東京に来ると、たまに「太郎系」と呼ばれる店に入ってしまうことがあってわたしは辟易させられる。一口目だけは美味しいかもしれないけれど、あんなのを一杯丸ごと食べたら三日くらい寝込んでしまいそうだ。

「取材直前に太郎系のことなんて考えないでよ。今日は夜泊まらずに帰るから寂しい気持ちはわかるけど……。今日明日は大事な日なんだから、お腹壊したら困るよ」

「はいはい!あ、もう取材の時間だよ。いこう」

「ほんと!ゆっくりしちゃった。ナビゲーションだと……あと3分20秒で着くんだって!ちょっと急げば丁度いいよ」

わたしたちは、取材先へと小走りに駆け出した。

もう何回目なのかわからないくらいに回数を重ねた二人でのインタビューだけれど、その度その度に新鮮な話題に出会えることが面白い。

まるで、新しいページをめくりながら生きているような毎日だった。

***

「麻希さん、お願いしてた取材の人たちが来てくれましたよ」

そうお客さまに声をかけながらこちらにやってくるのは「つぎのページ」店主の青悟さんだ。宝石みたいに美しい赤髪ですぐにわかる。センターパートで分けられた前髪の下からこちらを覗くような目は髪の色によく映える琥珀色で、目つきが意外なほどに人懐こい。

「こんにちは、いらっしゃいませ。うわぁ、ほんとに『好きなページ』のお二人だ。今日めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ、ほんと。さぁ入ってください!モデルさんも待ってますから」

「モデルなんてやめてよ青悟くん。私なんかでよかったのかほんと……今日はよろしくお願いします」

スタイリング・チェアに座ったまま上半身だけこちらを向けて、麻希さんと呼ばれた女性がわたしたちに挨拶をしている。青悟さんの自然な仕事風景も撮影したいということで、あえてプロのモデルではなく常連さんのお一人に取材協力を頼めないかという提案をしたはさっちゃんだった。

麻希さんは心優しそうな女性で、30代後半くらいに見える。照れながら青悟さんと話す様子はいかにも友人同士のようで、さっちゃんとわたしは目配せをしあいキャスティングの成功を確信した。

「今日は撮影機材を少しお持ちしたので……簡単なセッティングだけさせていただきますね。撮影は北野が担当します。インタビューは北野とわたしから交互にお話を伺わせていただくようになりますが、よろしいでしょうか」

「『好きなページ』のスタイルですよね。ぜひお願いします。あっ、流良ももうすぐ来ると思います。明日の準備にちょっと時間がかかってるみたいで」

「明日はわたし達も楽しみです。流良さんが繋いでくれたご縁でもありますから、ゆっくり待ちましょう」

「すみませーん!遅くなりました!」

話題に登場するのを待ちかねていたかのように、キャリーケースを引いた女性が現れた。春らしいモード・カラーを取り入れたファッションは、さながらプロのモデルがやってきたかと思わせる。流良さんだ。

「けっこうな荷物ですね」と、わたしは流良さんの荷物を指して驚く。

「あぁこれ」と照れたふうに笑う流良さんはあどけない。

「河野先生へのお土産とか、宮崎の書店さんへの販促物とか、あとお土産とか……」

「じゃあほとんどお土産ですね」とさっちゃんが笑いながら言う。

「はい!わたしこういう賞の授賞式に編集者として携わるのが初めてで、楽しみで楽しみで!」

青悟さんと麻希さんも含め「つぎのページ」にいる皆が笑いあう。取材の空気は最高だ。

「では、さっそく撮っていきましょうか。麻希さん、今日はモデルをお引き受けいただきありがとうございます。あくまで普段ここで過ごされているのと同じように、ときどき鏡越しに青悟さんと話してくださったりしてもらえば大丈夫ですので」

「あぁどうしよう……私本当に緊張しちゃって、財布を家に忘れてきちゃったんですよ。恥ずかしながらキャッシュレス決済を一切使っていなくて、いま、夫が溝の口から財布を届けに来てくれているんです」

「現金派なんですね」とわたしがフォローする。

「そうなんです。夫には『令和も十年以上過ぎたぞ』ってからかわれるんですけれど、やっぱりこういう素敵なお店こそ手渡しでお金を払いたいなと思うんですよね。あの、電車とかはピッとして乗っちゃうんですけど」

「あれ、今日は取材のモデルをお願いするから施術は無料でいいよってお伝えしてませんでしたっけ。しまったなぁ……。すみません。黒木さん、もう家出ちゃいましたかね?」

奥でカットの準備をしていた青悟さんが戻りながら言う。

「そんな、髪をきれいにしてもらうことに変わりはないんだし払うわよ。それにもう地下鉄に入るよって言ってたから、そんなに時間はかからず来ちゃうと思うな」

あちゃー、すみません。軽い笑い声。あたたかい空気感が部屋の隅々までいき渡っていて、美容室という概念を超えた居場所としての温度が心地よかった。

さっちゃんが、キャノンのシャッターを切りそんな朗らかな一場面を抑えた。さすがさっちゃん、大事なカットをわかってる。

「麻希さんはどうしてこちらに通うことになったんですか?」

カメラを構え直しながら、あえて青悟さんではなくお客さまに話題を向ける。朗らかな空気を保ちつつ、格式ばった開始の合図などはなくインタビューが始まる。

「一年前だったかしら、ここがまだオープンしたばかりの頃に田園都市線沿いで新しい美容室をSNSで探していたんです。ずっとお世話になっていたお店のオーナーさんが引退されるということで……。二子玉あたりでなんとかなるかなぁと思っていたんですけれど、なかなかピンと来るところがなくてどんどん検索範囲を広げていって。そしたら、鏡とか鋏とかカリスマ美容師ナントカさんのイメージ画像じゃなくて、本棚がプロフィール画像になっている素敵な美容室が出てきたというわけで」

「作戦成功、ってわけですね」と、青悟さんが合いの手をうつ。

「そうよ、ほんとにピンときた。ビシッときたって感じ。ウェブページを見てみたら、店名の由来が素敵だった」

「『つぎのページ』という店名にはわたし達も親近感をもっています」と、感想をはさむ。

青悟さんは「ありがとうございます」と照れくさそうに笑い、麻希さんの髪にスプレイヤーをふる。艶のある髪の毛に、暖色の照明が反射していた。

「『好きなページ』さんのコンセプトも大好きです。あなたの『好きなページ』を生むために……ですよね?」

「調べてくださったんですね。ありがとうございます」とさっちゃんが答えるのと同時に、シャッターが切られる。

「流良と一緒にいろんな記事を読みました。お二人のインタビュー記事も読んで『こんな風に二人で過ごせたらいいだろうな』って話したり」

流良さんが隣で頷いている。普段もこうして店で青悟さんの仕事風景を見ることがあるのだろうか、リラックスした雰囲気だ。

「わたしたちみたいな編集者とか『好きなページ』さんのようなライターさんは、いわば新しいページをつくる側だと思うんです」と、流良さんが話しはじめる。

「それに比べて青悟くんみたいな美容師は、お客さまが新しいページを開くお手伝いをする仕事だねって話したんです。お客さま自身が思い描く、まだ開いたことのない新しいページ。新しい明日。そこへより心地よく向かっていけるよう気持ちを高めてあげられるのが、美容師だねって」

青悟さんは話を聞き頷きながらも、手を止めない。見事な手さばきだ。

「だから『つぎのページ』を店名にしました。コンセプトは……」

「『つぎのページが好きになる』だよね」

「さすが常連さんだ、麻希さん。モデルをするだけのことはありますね」

青悟さんは今日一番嬉しそうだ。よく通ってくれる客が、自分の店づくりの意図を理解してくれている。こんなに幸せなことはないだろう。

「ちなみに、実際にお店の空間を作りはじめるまでは『次のページ』だったんです。『つぎの』が漢字だったんですよね」と、青悟さんが話題を続ける。

「ひらがなになっている理由、私も気になっていました。文字感をやわらかく見せるだけじゃないんですね?」

さっちゃんがシャッターを切る合間に言う。キャノンのシャッター音が心地良い。

「さすがライターさんだ。気づいてたんですね……。」と言いながら、青悟さんは本棚のほうを見るよう促した。自慢の本棚空間なのだろう、彼は破顔しながらも自信に満ちている様子だ。

「つぎのページ」にあるスタイリング・チェアはわずかに2席。それぞれの椅子を区切り、囲い、包み込むように本棚が配置されている。とても美容室とは思えない景観で、窓から見える本棚を通りからみつけた人が、書店だと思って入ってくることが後を断たないと別の取材記事で読んだ。

「今は2,000冊くらいあります。ぜんぶ、流良が手選びで一冊一冊セレクションしてくれました」

うっとりとしたような一呼吸をおいて、青悟さんは続ける。

「さっき現金の話が出ましたけれど、やっぱり紙の本も減っているじゃないですか。自動読み上げ機能も発達しているし、紙で売れるような良書は確実に電子版でも販売されている。本は好きだけど、電子しか持っていませんよって人も増えましたよね」

わたしを含め、皆が頷く。流良さんにとってもそうだし、わたし達にとっても紙メディアの存亡はここ10年以上大きな課題だ。

「だからこそ『つぎの』はひらがななんです」

「……と、言うと?」

「『次』っていうと明日とか未来とか心地よい響きもあるけれど、なんだか『次!』『次!』って繰り返されると忙しないなと思うんですよね。僕たちはいつも、モバイル端末に『次』を促されている」

青悟さんは一冊の本を手に取る。レイ・ブラッドベリの『華氏451度』だ。

「でもここにいる間は、時間を止めてほしいんです。昔懐かしんだ本とか、いつか読もうと思っていたけれど日々の忙しさに飲み込まれて読めなかった本とか、そういったものをあえて紙の本で置くことで、日常とは離れた『息継ぎ』の時間を過ごしてほしいなと」

「『継ぎ』ですか。たしかに、わたしたちって息継ぎしてないかも」

ボイスレコーダーで録音はしているものの、思わず手元のメモ帳に万年筆で書きつける。こういう大事なことばは、その時間と共に手触り感を残しておきたくなる。青悟さんの語りが、胸のうちに染み込んでくる。

「いい小説は『継ぎ』のページがおもしろい。そんなことを、いつか直木賞作家さんが言っていましたし」

息継ぎの時間が、非日常が、すべてを輝かせる。

そんな狙いを込められた「つぎ」の二文字は眩しかった。

「青悟くん、昔からそうだよね」と流良さんが目を細める。

「昔から?そうだっけ?」

そうだっけと言いながらも、二人の間ではよく通じ合っているいくつもの思い出があることが窺われるやりとりだった。

「撮れ高、いいと思う。なんと言ってもモデルさんが最高ですよ」とさっちゃんが言った。

麻希さんがホッと息を吐き、また皆で笑う。

「あの麻希さん、モデルさんのお名前として表示させていただきたいのですが、差し支えなければフルネームをお伺いしても?先程たしか……」

「あぁ、黒木です。黒木麻希です。名前が載るのは別に問題はないんだけど、恥ずかしいと言うかなんというか……」

「堂々と載ってくださいよ。麻希さんはうちの一番の常連さんなんですから」

黒木なんて、日本中にたくさんいる。宮崎なんてもう黒木だらけだ。でも、東京にも黒木さんはたくさんいるんだろうか?

そう思いながらメモをとろうとしたとき、つぎのページのドアが開いた。

「すみません、麻希の夫です。財布を……あ……」

「あ……」

黒木先輩と一緒に声を漏らしたのは、さっちゃんだった。

「失礼ですが、あの、ぬ……北野先生ですか?」

「いま『鵺』って言おうとしませんでしたか?黒木充くん……いや、黒木さんかな。随分立派になられたのに、覚えてくれてたのね」

さっちゃんが、軽く圧力をかけながら返答する。ちょっと、高校教師に戻ったみたいだ。それにしても主担当の学年が違うのに顔と名前を覚えているなんてすごい。黒木先輩はもう50歳になっているはずで、高校生の頃の面影なんて食器洗浄機に残された食べかすくらいにしか残っていない。

「いえいえいえいえ、とんでもない。先生にはあの、国語の授業で大変お世話になりました。今は東京にお住まいなんですか?」

「今日はたまたま取材でね。麻希さんの写真を撮らせてもらってたんですよ、黒木さん。ところでお気づきでは……?」

「財布ですよね!財布!麻希さん、財布来ましたよ良かったですねぇ。あ、今日はカット料サービスなんでしたっけ?緑川さん?ねぇ?」

さっちゃんがわたしのことにふれる前に、慌てて割って入る。黒木先輩はわたしに2秒ほど注目したけれど、それはわたしが急に喧しく喋りはじめたからで、それ以上でも以下でもなさそうだった。

「そうでした。あのこれ、財布……。ここ以外のお金は大丈夫だった?もう、キャッシュレスを始めていればこんな目にも合わなくて済むだろうに……」

さっちゃんの前だからか、おずおずと財布を渡す黒木先輩。麻希さんはそれを受け取り礼を言いながら「キャッシュレスは、やめとく」と笑った。

「そうだよな、麻希のポリシーだもんな」

30年ちょっと前の彼からは想像できないまっさらな笑顔が意外だった。わたしが見ていた、あるいは見出そうとしていた冷静沈着な高校時代の彼とは全く異なる立ち居振る舞いだった。

わたしが過ごしてきた三十年と、また違った三十年を彼も過ごしてきたのだ。唐突な再会に多少面食らったところはあるけれど、お互いに気づかないままであれこうして黒木先輩の顔を見ることができてよかった。

こうして「よかった」と思えるのも、あの馬鹿みたいに分厚い双眼鏡を抱えて先輩をストーカーし続けた毎日があってこそだ。

右にくるくる、左にくるくる、ステップ、カーン。

夕暮れのテニス部の光景が、今この場所で起きているかのように蘇る。ほんと馬鹿みたいに愛しい子だったな、わたし。

「あ、もう時間が!宮崎行きの飛行機、17時45分ですよ!」

流良さんが叫ぶように言う。「えぇ〜!」と叫ぶ一同。時刻は午後4時を回ろうとしていた。三軒茶屋から羽田空港までの道程では乗り換えも多く、ぎりぎりだ。

「取材は大丈夫ですか?モデルさんのカットはまだ残っているので、僕はこのまま続けちゃいますね」

青悟さんの問いかけに、さっちゃんが親指を立てる。万事順調な取材だった。コメントもばっちりだと、わたしとも頷きあう。

「これから皆さん、宮崎に行くんですか……?」と麻希さんがきょとんと尋ねる。撮影が終わり、リラックスした様子だ。

「今日の取材も『これ』がむすんでくれた縁みたいなものなんですよ」と言いながら、青悟さんは本棚に置かれた一冊を手に取る。

―――『変身物語』———

「『変身物語』というタイトルであの『変身記』の改訳をnoteにあげている記事を読んだときは驚いちゃいました。完成度というか、邦訳の質がとっても高いのでどこかの大学教授か誰かかと思って。でもアカウント名の河野保志を検索しても全然出てこなくて、プロフィール欄にも詳しいことは何も書いてなくて……」

流良さんが懐かしそうに笑う。そりゃそうだ、わたしの父は元小学校教師なのだから。

「父が『noteのコメントに会いたいという女性からメッセージが来た』と言ってきたときは、間違いなく詐欺だから削除してって言いました」とわたしが言うと、皆が大きく笑った。

それでも「とにかく一回見てくれ、どうも必死らしい」と父が食い下がるのでコメント欄を覗いたところ、なんとそこには本人のメールアドレスが掲載されていた。メールアドレスから会社を検索すると、それは児童書の翻訳出版に定評があり『変身記』を日本の出版界に紹介した会社でもあった……

「ご老人のnoteがまさか出版されるなんてねぇ」

さっちゃんがしみじみと言う。父ががむしゃらに研究している様子を共に見てきただけに、感慨深げだ。流良さんは流良さんで、今年もう80歳に達する素人老人の邦訳作品を出版するという大変に挑戦的な企画を通した苦労があるだろう。きっかけも出来栄えも、非現実的な物語みたいだ。

「そうして、販売から1年以内の文庫本のうちから宮崎本好きさん達が選ぶ『宮崎本大賞』に選ばれた、と……」青悟さんが『変身物語』を棚に戻しながら言う。

「どうして文庫版だったんですか?」と尋ねたのは麻希さんだった。

「既に『変身記』の文庫が出ていたという事情もあるんですけれど、河野先生がおっしゃった言葉が素敵だったんです」

「えっ、父が?」

「はい。打ち合わせのときに『文庫は小さくていい。大人なら片手で持って、もう片方の手でナポリタンだって食べられる。それに、この本を読んでたくさんの小さな先生が生まれてほしいんだ』って、嬉しそうにおっしゃっていました」

さっちゃんとわたしは目配する。初代「小さな先生」は、ちょっと得意げだ。

「宮崎のイベントが、今や凄く有名になったんですね」と遠慮がちに声を発したのは、黒木先輩だった。

宮崎本大賞は第1回の実施からもう10年以上継続されている。南九州の書店や図書館のメンバーが集い積み重ねてきた「本好きを増やす」ための活動は、今や全国区で着目される賞に育ってきた。地方の文学賞としては異例の大出世だ。

「じゃあ流良さん、行きましょう」

わたしは「つぎのページ」を去らなくてはならないことを惜しみつつも声をかけた。

「行きましょう、宮崎本大賞」

そう答える流良さんの姿は、宮崎本大賞受賞作『変身物語』の主人公のように頼もしかった。

わたしたちは、宮崎へ帰るのだ。

***

宮崎行きの飛行機のなか、めずらしく出張帰りの機内で起きているさっちゃんが話しかけてくる。窓際の席に座るわたしの肩をつついて話しはじめる。

「ねぇ、あの『つぎのページ』に来てた黒木充くんってさ」

「うん?」

「前に話してた、高校時代に好きだった人じゃないの?」

ジャンボジェット機の翼についたナビゲーション・ライトが光る。

ぱち、ぱち、ぱち、ぱち。

「わたしの好きな人、ずっとさっちゃんだもん」

「だから『高校時代』のことよ」

ぱち、ぱち、ぱち、ぱち。

わたしは、窓辺から向き直る。夜空を見つめていたわたしの目に、機内の室内灯はちょっと眩しい。

「知ってる?人生のページって、新しく書きなおせるんだよ」

さっちゃんは何も言わない。瞬きの回数が増え、飛行機の前方を見つめた。こんな表情を前にも見たことがあるなと、わたしは彼女と過ごした数々のページをめくり返す。

これまでに過ぎたページだって、変えられる。なんと言ったって、これはわたしの物語なんだから。

わたしたちの物語なんだから。

「ねぇ」と、わたしは返事をしないさっちゃんに声をかけた。

「うん?」

「『好きなページ』って、いい名前だよね」

「奇遇、私もそう思ってた」

「ほんと、奇遇が多い二人ですこと」

「ほんとにね」

3月7日の夜、宮崎へ帰る空の旅を過ごすわたしたちはこんな具合だった。

ナビゲーション・ライトの光が窓の外からわたしたちを照らし続けている様子は、まるで空のうえから誰かがわたしたちの人生の一ページを撮影しているみたいに見えた。

「11.好きなページ、つぎのページ」おわり。

宮崎本大賞実行委員がお届けするショートストーリー集「好きなページはありますか。」をお読みいただきありがとうございます。下記マガジンに各話記事をまとめていきますので、フォローしていただけると嬉しいです。

≪企画編集≫

宮崎本大賞実行委員会

≪イラストディレクション≫

河野喬(TEMPAR)

≪イラスト制作≫

星野絵美

≪文章制作≫

小宮山剛(椎葉村図書館「ぶん文Bun」)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?