#65|みんな大好き「鬼ごっこ」。昔は〝ホントに〟鬼が追いかけていた!というルーツ。

突如、昨日から書いています「妖怪・鬼」に関するnote。思いのほか反響があって、ホクホクで2日目を書いています。好きなんですよね、書いていて楽しくて仕方ありません!

▼ シリーズ1回目の記事はこちら ▼

前回は「妖怪のルーツは鬼。日本古来の思想が生み出した、人間が理解できないものを受け入れるための知恵」という話を書きました。

本来書きたい妖怪の話を進める前に、どうしても「鬼」について深い考察をしておくことだけは避けられません。

今日は「鬼」について、お付き合いください。

*

妖怪よりはるか以前、平安時代から日本人と共にいる「鬼」は、その歴史も種類も在り方も存在意義も、実に多様!

日本語の慣用句で登場する妖怪NO.1が「鬼」であることからも、存在の重要性がわかります。

「鬼の目にも涙」

「鬼に金棒」

「明日の事を言えば鬼が笑う」

「鬼の居ぬ間に洗濯」…

ダントツです。

本気で書こうとうすると10万字!?

なので、何回かに分けて書いていきます。

まず皆さんおなじみの「鬼ごっこ」から。

「鬼ごっこ」のルーツは大昔からのお祭り

「鬼ごっご」は名前の通り、鬼に本当に関連のある遊びです。

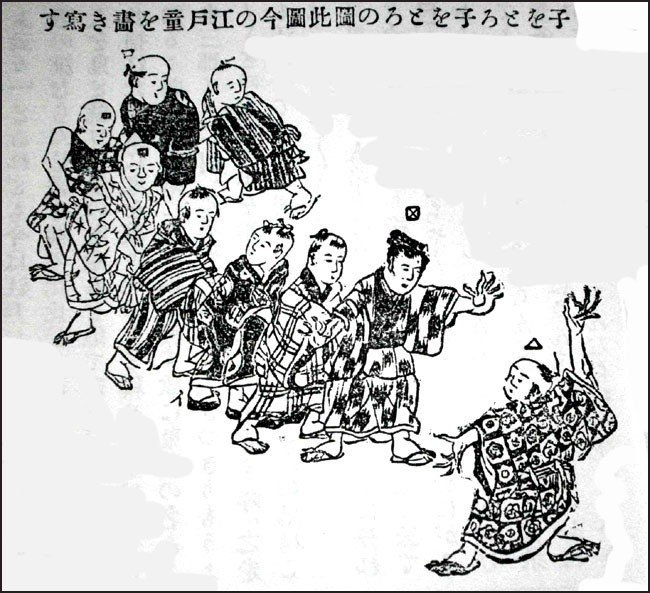

下の絵を見てください。

これは「守貞謾稿(もりさだまんこう)」という江戸時代の百科事典に載っている、子どものあそびの様子です。

「子をとろ子とろ」という、現代の鬼ごっこに発展していった遊びの様子を描いています。

現代の鬼ごっこのルーツである「子をとろ子とろ」。まだ「鬼」は画像には見られませんね。

さらにさかのぼってみましょう。

「子をとろ子とろ」は、大昔からあった「比比丘女(ひふくめ)」というお祭りが子どもたちの遊びにかわったものです。

その「比比丘女(ひふくめ)」のお祭りの様子を描いた絵を見てみると…

画面の右下、わかりますか?

両手を広げ、行く手を阻んでいるのがいます。これが「鬼」。

鬼が人間たちに襲い掛かろうとしている、そこにお地蔵さまが現れて人間を守っているのです。

ほら、本当に「鬼」が出てきました。

『「鬼」が人間を追いかける。お地蔵さまが人間を守る』、この構図をお祭りにしたのが「比比丘女(ひふくめ)」であり、エッセンスが抽出され子どもたちの遊びとして受け継がれたものが「子をとろ子とろ」。

そして現代の鬼ごっこへ…と続いていくわけです。

鬼ごっこは、本当に鬼にに追いかけられていたんです。

*

ちなみに鬼ごっこは日本だけでなく、世界中で見られる遊びです。

そもそも人間がなぜ「鬼ごっこ」をするのか?という観点の研究もされており(されていることが驚き)、歴史を紐解くと人類以前、お猿さんの頃までさかのぼるようです…

ので、今日はここまでにしておきますね。いつか「お猿さんと鬼ごっこ」も書きたいですけど。

*

「鬼」については、もう少し続きます。

「仏教の鬼はもともと、海外の神様だった」と言ったら驚きますか?

それはまた次回。

読んでいただきありがとうございました。

|参考文献|

|参考サイト|

一緒に楽しみながら高め合える方と沢山繋がりたいと思っています!もしよろしければ感想をコメントしていただけると、とっても嬉しいです。それだけで十分です!コメントには必ずお返事します。