「解決」「改善」「解消」の違い ~課題をどこに設定するか~

もう2ヶ月以上前になるんですが、以前こういう記事を書きました。

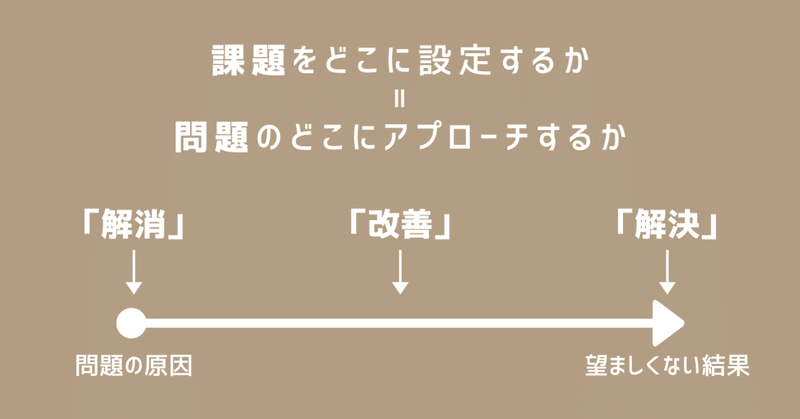

問題に対するソリューションには、次の3種類がある、と。

「解決」「改善」「解消」

だから、これを知っておくだけで、どんな問題にも最低3つ以上はアイディアを出せるはず。

で、この内容を、先日、社内勉強会で講師をしたときに話しました。

全体的に「なるほど~」という反応はいただけて、その後の業務の中でも、これを意識してくれる方が何人かいました。

とても嬉しいことなのですが、同時に言われたのがが、「3つの違いがよく分からないときがある」ということでした。

ということで、今回は、これについて改めて詳しく書いてみます。

まず、目に見えている問題があったとき、そこから原因と結果を特定します。

結果というのは、つまり「困っていること」です。

以前の記事の例でいくと、「飲食店で扱う現金」が原因で、それによって起こる、「数えるのに手間がかかる」や「盗難・横領のリスクがある」というのが結果です。

このとき、結果を排除するのが「解決」で、原因を排除するのが「解消」です。

これは、「イシュー」、すなわち、取り組むべき課題をどう設定するかという話です。

つまり、結果のほうが課題であると設定すれば「解決策」を選び、原因のほうを課題として設定すれば「解消案」を選ぶということです。

では「改善」とは何なのかというと、どうしてもふわっとした説明しかできないのですが、「解決」と「解消」の間にあるものではあります。

原因・結果のいずれか、ないしはその両方を軽減するのが「改善」で、しかし、そのどちらをも排除はできません。

課題の設定次第で、アクションプランは180度変わってしまいます。

だから、ソリューション以前に、一番重要なのは適切な課題設定なのです。

何人かでケーススタディをしてみると、どうしても「改善案」が一番たくさん出てきます。

通常の業務でも、自然とそうなります。

なぜなら、それが実現できた瞬間に、問題が消滅してしまう「解決」や「解消」とは異なり、その他の比較的実行しやすいアイディアが、全て「改善」に分類されてしまうからです。

実現可能性を考えたときに、その時点で「改善案」がベストな選択になることは多々あるかとは思うのですが、一点、注意しておかなければならないことがあります。

それは、「改善」の延長線上には、「解決」も「解消」も存在しないということです。

「改善」の先には、さらなる「改善」があるのみで、限りなく問題はゼロに近づきながらも、決してゼロにはなりません。

ですから、「改善」を重ねなる中でも、根本的な課題というのが何なのかは常に意識しておく必要があります。

いずれにしても、ただ漠然と問題に立ち向かっていくのではなくて、まず問題の構造を分解して理解するということ、そのうえで、取り組むべき本質的な課題をどう設定するのかを考えるということ、これらを日頃から意識するのが重要なのだと思います。

▼こちらもおすすめです▼

飲食店の開業を目指して準備をしています。バカな若者をちょっと応援したいと思った方、サポートお願いいたします。 スキ・コメント・SNSシェアだけでもとても嬉しいです。