改元の多様性と元号の一般化② 元号の変遷と今後

前回の記事では、元号の成り立ち、そして日本が独自の元号を使う意味について触れました。

明治より前の元号は、「空間と時間を支配する」概念の元、天皇の在位期間中に何度も改元されることもありました。

元号は原則漢字2文字(ごく短期間、4文字だった時代はありますが)、その2文字に当時の世相も込められています。元号はたった2文字ですが、当時の世相を2文字に凝縮した時代を映す鏡とも言えます。

そんなことを考えながら、改元の昔と今、今後について考えてみたいと思います。

③改元をする理由

改元(元号を変えること)の理由はいくつかあります。

①天皇の代始

②祥瑞の出現(吉兆があった)

③厄災を避けるため(良くないことがあった)

④讖緯説(しんいせつ)による改元

⑤その他

です。

①は、天皇の代替わり=時間の支配者が代わったので、改元したということです。

②は要するに「良いことがあった」ということで、面白い例として

・珍しい亀が見つかった(または献上された)

などというものがあります。

奈良時代の元号を見ると、霊亀・神亀・宝亀と、12の元号のうち3つが亀がらみです。

平安時代初期にも、似たような事例で改元が2回行われています。

亀は、蓬莱山(仙人が住む不老長寿の地)の使いとされて、鶴と並んでめでたい生き物だったのですが、亀(おそらくウミガメ)自体はそこまで珍しくはないはずで…どんな亀かというと、おそらくアルビノの亀です。

実際、神亀・宝亀の改元では、「白い亀が現れた(献上された)」と記録に残っています。

今でも、アルビノの亀は特にめでたい動物と言われることがあります。

古代の色表現でも、白はもっとも古くから使われています。

白は正確には色がない(無彩色)状態で、太陽の光も「白」と表現されることがあります。

純真無垢の象徴で、神事も用いられる特別な色です。

実はもともと日本には現在のような詳細な色分類がなく、その代わり、明・暗・顕・漠という光の概念に関連する表現がありました。

「明」=暖色系=赤など

「暗」=黒

「顕」=太陽光=白

「漠」=ぼんやりした色=中間色…だったはずなのですが、色々あって寒色系の全般を表すようになり、「青」が対応しています

古代の「色」にまつわるお話はまたいずれ…詳しく触れたいと思います。「赤の他人」や「青春」、「青二才」など、色がついている言葉の意味は、この辺りから来ています。

ちなみに、霊亀から養老への改元はもっと面白いきっかけです。

何と、当時の元正天皇が行幸(お出かけ)した際、「手がすべすべになって、その手で触ったところは痛みが取れた」ことが理由です。完全に元正天皇のプライベートなお話ですね…。

他にも、「銅が献上された」ので「和銅」と元号を改めた話は有名です。

つまり、めでたいことがあったので、その縁起を担いで良い時間を過ごそう、という感覚で改元を行ったわけです。

③は、②と全く逆です。

飢饉や天災、戦乱など、悪いこと(災異)が起きた際に、その時間を断ち切って「人心一新」するために改元をしています。

それ以外にも、彗星の接近を凶事として改元しているケースもあります。

彗星も「珍しいもの」に入ると思うのですが、やはり天にあるものがいつもと違う様子になると、恐怖を掻き立てるようです。

明治維新は「御一新の改革」と当時言われたように、「一新」というのは以前のネガティブなことを否定することで、その手段として改元が用いられました。

今までの改元の中で最も多い改元理由です。

平安時代の80の元号のうち、③の理由で改元されたのは44回。実に半数です。鎌倉時代~安土桃山時代にかけても、改元理由の半数以上が災異改元でした。

そう考えると、「珍しい亀がいた!」で改元していた奈良時代がとても平和に見えます。

古代、「遷都」と「改元」が人心一新の主な方法としてありました。

平安京造営以前に頻繁に遷都を繰り返しているのは、災厄を逃れて人心一新するためでした。

しかし、藤原京以降、大規模な都が造営されるようになると、資金の問題などから遷都は滅多に行われなくなり、その代わりに改元による一新が頻繁に行われるようになります。

そういった意味でも、平安期以降の改元の頻度は社会の安定度の指標のひとつとして見ることができます。

※改元の頻度が多い=安定度が低い

ただ、この法則が当てはまらない時期があります。それは室町時代末期(応仁~元亀まで)です。

この時代になると、戦乱が多いにもかかわらず改元頻度がそれまでの2~3年程度から7~8年程度、長いものになると10年を超えるケースも出てきます。

これは、戦乱が落ち着いたのではなく、「朝廷にも幕府にも改元するだけの力がなくなった」ためです。

改元にも儀式や諸手続きが必要で、それなりの資金が必要でした。ところが、朝廷・幕府が共に力を失っている状況で財政的にも窮乏していたため、改元したくてもできなかったのです。

…ひどいを通り越して、希望が見えない状況ですね。

この時期に元号には「正」という文字が多く見られます。

元号の力で希望を手繰り寄せたかった、当時の朝廷や幕府の願いが伝わってくるようです。

ひとつ前の南北朝時代の南朝側の元号にも「元」という文字が多いです。

これも、吉野に追い出された南朝方の気持ちを代弁するような元号ですね。

この、平安時代~安土桃山時代くらいまでの日本が置かれていた状況については、また改めてまとめたいと思います。

次に④ですが、讖緯説による辛酉革命、甲子革令の年にあたって、その難を避けるための改元です、

つまり、干支の特定の年には革命が起きる…という考え方です。

これは、世界史の革命のような「民衆の反乱」というよりは、天命が改まる(天が地上の支配を命じる先が変更になり、今の王朝が滅ぶ)という中国の易経からくる革命です。

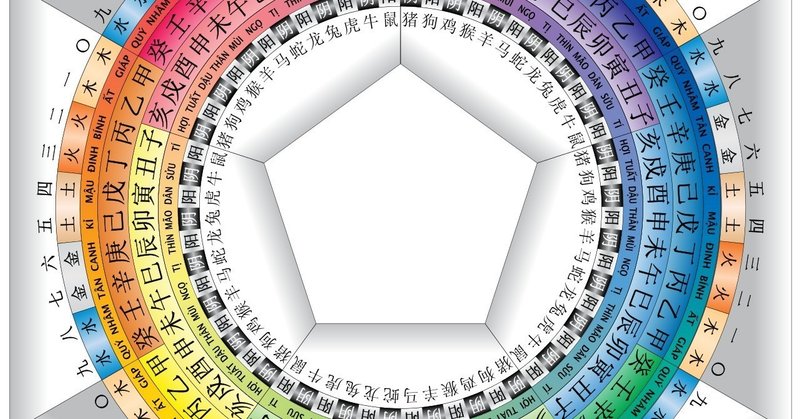

干支の年は60年で1周します。

そして、辛酉の4年後が甲子ですので、比較的わかりやすいペースで改元されます。

例:延宝→天和(1681~)→貞享(1684~)

この考え方は比較的新しく、三善清行(文章博士)により901年に提唱されたものです。この考えに基づき、901年に改元が行われ(延喜)、その後(2回だけ抜けますが)基本的にこの改元は行われています。

革命が起きそうな年を先手を打って改元することで一新し、災いが起こらないようにしたのです。

もう散々災厄で苦しんでいるんだから、これ以上は勘弁して…という思いが伝わってきますね。危ない芽は先につぶしておかないと、というところでしょうか。

そして⑤ですが、これは室町時代以降、将軍の代替わりで行われている改元などがあります。

改元は天皇の代替わりで行われるはずなのですが、鎌倉時代以降、武士の力が増大するにつれ、将軍の死をきっかけに改元するケースが増えてきます。

特に、京都に本拠地を置いた室町幕府、圧倒的に力のバランスが幕府に傾いた江戸幕府ではその傾向が強くなりました。

以前の記事で、征夷大将軍は天皇の権威を必要とした、という点に触れましたが、室町幕府は幕府権力は弱かったものの、特に朝廷との一体性が強いという点で鎌倉や江戸幕府とは違う特徴があります。

一方、江戸幕府は朝廷を権限や財政面でかなり制約をかけていましたし、改元は幕府の許可制という状態でした。

それぞれの幕府の特徴についてはまたいずれ…。

いずれにしても、室町幕府・江戸幕府の持つ特性が、将軍の代替わりによる改元という特別な理由を生み出していると言えます。

④元号はどれくらい一般化していたのか

実際のところ、現在の日本では元号は西暦と並んで頻繁に使用されています。

しかし、元号の持つ「永続性のなさ」という特徴が仇となり、現在のデジタル化社会に置いては扱いづらいデータのひとつでもあります。

(西暦など、数字に永続性や規則性がある方がデータ化しやすい)

このデータとして扱いづらい元号…短い時には2~3年で変わってしまうし、永続性のない扱いづらいデータを、昔から一般的に使っていたのか?という疑問が出てきます。

今のようにインターネットやテレビなどを通して情報が高速で拡散していくわけではありませんから、日本全国に改元がきちんと伝わったのかどうか…。

結論から言うと、意外に早い時期から、広く元号は一般化されていたようです。

しかも、現在よりも広く実用されていた節もあります。

実際、鎌倉時代の農民のリーダーが書いた手紙に元号が用いられています。

日本で、特定の年を示すために使われたのは、先述の60年周期の干支です。

しかし、60年を超えてくると同じ干支が出てきてしまいます。これは文書として記録を残す場合、長い目で見ると若干問題がありますね。

日本では、紙・墨の普及もあり、昔から契約は文書で残す習慣が定着していました。

例:土地所有を証明する「由緒」や、取引の記録(帳面)など

その文書に作成日を記す際には、「元号・干支・月」の順で記載していました。

例:元和2年 丙辰 三月

ただ、元号の年を省略しているケースもあります。

例:元和 丙辰 三月

特に下の省略された使い方は、元号はあくまでも干支の60年のどの時期を指しているのか、という大まかな指標として扱われていることを意味します。

実際、都から遠いところでは改元を知らずに旧元号を使い続けている例も散見されます。しかし、元号は指標ですから、少し間違えていても別に問題はありません。

この使い方であれば、むしろ頻繁な改元は好都合だったと考えられます。

また、日本ではかつて太陽太陰暦が使われていたので、年によって月の長さが違いました(大の月=30日、小の月=29日)

そのため生活するうえで毎年の暦の把握は不可欠で、毎年発行される暦は重要な生活ツールとして元号と共に各国に伝わりました。

文字が読めない人のために「絵ごよみ」まで作られていたのですから、暦の把握がどれほど大事だったのかがうかがい知れます。

下は、江戸時代に作られた絵ごよみです。

太字が大の月、細字が小の月です。

暦が一般に出回り、更新されていたため、何年も改元を知らずに旧元号を使い続けるということもほとんどなかったようです。

元号と干支の組み合わせ、意外にうまくできていますね…。

さて、このように、江戸時代以前の元号は、時間支配などの概念的な意味を持つだけではなく、かなり一般的かつ実用的に用いられていたことがわかります。

しかし、この元号の立場に大きな変化をもたらす出来事が起こります。

それが明治維新(御一新の改革)です。

この「一新」では、改元だけではなく、暦の上でとても大きな変化がありました。

ひとつが欧化にともなう「西暦」の採用、そして「一世一元の制」の制定です。

西暦は元号と違い、紀元0年を基準にした永続性のある数字で表記されます。

この場合、例えば「平成28年 2030年 3月」とあえて併記する必要性はありません。

西暦のような表記は、日本人の価値観にない表記方法だったので当時は相当の混乱(価値観的なもの)でしたが、洋服や散切り頭と同じく、公共機関を中心に徐々に定着していきます。

一般には戦前くらいまでは江戸時代の表記が使われることが多かったようですが、徐々にその立場は危うくなっていきます。

戦前、「西暦」の代わりに「皇紀」が使われた時期もありましたが、戦後は再び西暦に戻っています。

さらに、一世一元の制の制定により、今まで多様で、厄を払ったり吉兆の縁起を担ぐなど、改元の持っていた意味の多くが失われてしまいました。

現在では、改元は「天皇の代替わりを示すもの」という意味合いしかなくなってしまっています。

さらに、日本国憲法の制定で「象徴天皇制」に変わり、天皇=支配者という制度ではなくなったことで、「空間と時間を支配する」という最も根本的な意味も失いつつあります。

現在でも天皇=神道の最高権威ではあるので、その権威を象徴する意味での元号という形で辛うじて命脈を保っている状態です。

このようにして、元号は、一般的に用いられる状況は変わらないにもかかわらず、その概念的な意味も実用性も希薄化するという状況に陥ってしまいました。

そのため、資本主義経済の発展と合理主義の流れに押されるように、「本当に必要なの?」という疑問の目にさらされることもしばしばです。

昭和は、明治・大正と同じように、天皇=支配者という根本的な意味は保っていました。

平成は、「戦後初めて民主国家の下で制定された元号」という点で特別な意義はありました。

では、次の改元はどのような「意味」を持つのか…。

単に「天皇の代替わり」というだけでは、早晩合理主義の流れに押し流されてしまうでしょう。

今回は、「戦後初の生前退位による改元」という意味はあります。この点については「生前退位=自分の意思の表示」と解釈すれば、辛うじて時間支配の概念に通じますが、かなり無理をした拡大解釈になります。

やはり、今後も元号を存続させるとすれば、多くの意味が切り離されてしまった元号と改元に、新たにどのような意味を見出すのか…これを考えなければ、「不便な紀年法」という点しか残らず、遠からず使われなくなってしまうしょう。或いは、もう「象徴的なもの」と割り切ってしまうのか。

今後の元号の扱いがどうなっていくのか?という点は考え、注視していく必要があると思います。

⑤新元号について

巷では、新元号を予想するのが流行りになっているようですので、私も少しだけその流れに乗ってみたいと思います。

元号となる言葉を選ぶ際にはいくつか条件があります。

・国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること。

・漢字2字であること。

・書きやすいこと。

・読みやすいこと。

・これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと。

・俗用されているものでないこと。

(Wikipediaより)

ここ最近の世相を考えれば、「平和」「安寧」などの意味を含む単語を使うことが考えられます。

書きやすさは、常用漢字かつ義務教育では習うもの、画数が少ないもの。

また、読みやすさを重視して、できるだけ濁点や半濁点は含まないようにしているようです。

さらに、書類作成の都合上、それぞれの頭文字(明治=M、大正=T、昭和=S、平成=H)にかぶらないもの、という条件も付くはずです。

まぎらわしくないように、明治・大正・昭和・平成に含まれる漢字は避けると思われます。

ちなみに、よく使われる漢字としては、

永・元・天・治・応・正・長・文・和・安などがあります。

そうなると、私が使われるだろうな…と予想するのが「安」です。「正」「和」「平」は使わないと考えた場合、平和や安寧を直接的に表す文字は他にはないのかな…と思います。頭文字もAですので、申し分ありません。

そしてもう一文字ですが、やはり記者会見も行いますし、その際の説明で「わかりやすさ」が求められるはずですので、あまり複雑な意味を持つと言葉にはしないはずです。

そうなると、私は「安久」辺りかな、と思います。ちょっと江戸時代くらいにありそうで古風な感じですが…。

あとは「永安」とか…。ただ、永安は中国で何度か使われているので、どうだろうな?とも思っています。「安喜」では、喜という字が難しすぎるかな。

この辺りは話半分に、ということで。

だいぶ長くなってしまいましたが、今後の元号の在り方も含め、ご参考になれば幸いです。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。