「旅そば」万歳! 四枚目 二刀流めん

無類のそば好きを自認するH助が、旅先で出会ったそばについて書き綴るのがこの連載です。ただし、当方、ウンチクの多いそば好きではなく、ただ単にそばを食べるのが好きという輩。偶然出会ったその地方ならではのそば(=旅そば)を、のどごし良く紹介していきます。

「旅そば」万歳!をまとめて読みたい方はこちら↓

宮本武蔵の生誕地ならではの名物

「たけぞう茶屋」の二刀流めん

かつて、うちの編集部で「日本の剣豪」というテーマの旅行ガイドを作ろうという企画がもちあがった。これはおもしろい!と全員が意気投合し、さっそく剣豪ゆかりの町を訪ねて取材したことがあった(結局、この本はお蔵入りになってしまったのだが……)。

この本の企画段階で、剣豪と言えば……でわれわれが真っ先に思い浮かべたのが、宮本武蔵。知名度も抜群ですしね。そこでまず武蔵の生誕地に行ってみよう!ということになった。ところが、武蔵の生誕地には播磨(兵庫県)説と美作(岡山県)説の2説あり、どちらにしようかと迷った挙句、「吉川英治の『宮本武蔵』の中で武蔵の出生地とされていたのが美作。そっちに行きたい!」というスタッフの一声で、一発目の取材は岡山県の美作に決まったのだった。

行ってびっくり。武蔵の里というエリアがあって、「宮本武蔵駅」なるものもある。生家跡や武蔵神社、武蔵の墓、さらには武蔵が二刀流を生み出した場所といわれている讃甘(さのも)神社なんてのもあった。武蔵好きにはたまらないワンダーエリアだったのだ。

さらに、そば好きの私は、神社の境内で観光客のこんなささやきを耳にしてしまった。

「たけぞう茶屋の『二刀流めん』、おもしろかったね」

なに、二刀流めん? そんなものがあるのか?

そば好きの私としては、聞き逃すわけにはいかない。

「たけぞう茶屋」の場所はわかっていたので、いそいそと向かった。

しかし、この「たけぞう茶屋」、見た目が古びた土産屋みたいな建屋で、なんとも入りづらい。こんな店に本当に『二刀流めん』なんかあるのか?

えいっと勇気を出して、のれんをくぐった。

店内の本棚には、宮本武蔵関連の書籍がぎっしり。そして壁には、巻物風のメニューが貼られていて(きっと武蔵の五輪書をイメージしている)、「水の巻」「火の巻」「風の巻」「空の巻」「地の巻」ごとにメニューが書かれている。その中の「風の巻」のメニューに、しっかりと『二刀流めん』と書いてあるではないか。

あった。ほんとうにあるんだ。

席に着くや否や、さっそく二刀流めんを注文。

「二刀流めん、うちの人気ナンバー1だよ〜」と店の女将。

待つこと15分ほど。出てきましたよ、二刀流めんが。

ジャジャーン!! やはりそうであったか。どんぶりの中には「うどん」と「そば」が仲良くおさまっているではないか。まさに二刀流!(だいたい予想はついていたけどね)

「すごいですね。これはおもしろい!」(店の女将のためにも、かなり驚いた風に)

「食べるときは2膳の箸を使って、右手でそば、左手でうどんを食べるのが作法なのよ」と女将はご機嫌だ。

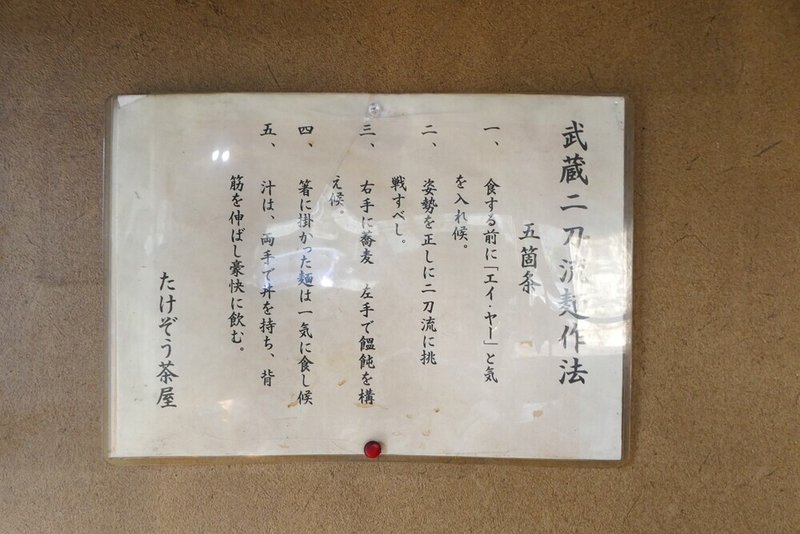

壁に「武蔵二刀流麺作法」というものが掲げてあり、まず、食べる前に「エイヤー」と気合をいれる、と書いてあった。

郷に入れば郷に従えーーさっそく、「えいや〜」と奇声を発してみた。幸い、店内は私一人だけだったのでことなきを得たが、他の客がいたら、ひどく恥ずかしい思いをしたのではないだろうか。

両手で2膳の箸を持ち、おもむろに、麺をつかみにかかる。

だが、つるりと箸から麺が逃げていく。両手使いが難しく、利き手の右手で持った箸でさえ、うまく麺を掴めない。何度やってもうまくいかない。これは一種の修行か? これでは麺がのびてしまう。仕方ない。掟を破り、右手だけで食べることに。

ズルズルズル、ズルズルズル。まずうどんをすする。そして次にそばをすする。

味は、うーん、あまりにも平凡。特に大きな特長はなし。しかも、いつの間にか、うどんとそばは混じり合って、なんだか白と黒の毛糸の織物のようになってしまっているではないか。もう、うどんもそばも一緒にすすろう。ズズズズズ、ズルズルズル。完食!

もう一度食べたいかって? 仲間と一緒に食べれば盛り上がりそうだが、一人ではなんともツライ。やっぱり、そばは普通の作法で、じっくりいただきたいものだ。

【たけぞう茶屋】

岡山県美作市宮本942

0868-78-3281