あの夏の余興

久しぶりに、帰省した。

通勤に使う下り列車。片手には文庫本。車窓から見える夏が、鈍行のスピードで流れていく。

会社の最寄り駅を通り過ぎると、見慣れない景色に変わる。引っ越してきてから一度も、この駅より先まで乗ったことがなかった。

夏はいつもフィクションみたいだ、と思う。鮮やかな景色も、追憶を誘う匂いも。遠い昔の記憶。ひぐらしの声、線香と桃畑の匂い。

一度、高校の頃の最寄り駅で降りた。この駅には、私の大切な一部がある。いつも胸がぎゅうとする。大好きな場所。

あの頃、毎日ここを歩いた。野菜とお菓子の売り場。自販機と、耳に残る音楽。通りがけに身だしなみを確認していた鏡。そこに映る自分は、あの頃から何も変わっていないようにも、随分変わったようにも見える。

ここにいれば、同級生のあの子に会える気がしてしまう。見つけて、手を振って、話しながらホームに降り立って、中々来ない電車を一緒に待つ。ピュレグミなんかをつまみながら、試験とか好きな人とかの話をする。あれは、限りなく永遠に近い時間だった。あの頃の私たちはもうここにはいないけれど、でも、どこにでもいるような気がする。

*

実家の最寄り駅はいつもすこしさみしい。何もなくてすべてがある。私はここで育った。

久しぶりに、自室に入った。高校卒業まで過ごした場所。人生分書き溜めたノートが高く積まれ、本棚からは本があふれ返っている。ここで生きていたことが信じられないくらい、もうずっと、昔のことのような。

今年はこの場所で、過去の自分に取材をしたかった。今書いている小説を完成させるために、あの頃の私に話を聞きたかった。小説を書くのはいつだっていのちがけだ。それがなんらかのかたちになろうがならまいが、評価されようがされまいが。いのちがけで書くためには、いのちがけで生きていた私の声が必要だった。

ノートを漁る。日々の断片、創作の欠片が綴られている。感情を残そうとした跡。忘れていた出来事や感情が蘇ってくる。胸が苦しくなり、手が止まる。我に返る。を繰り返す。私はここで生きていた。

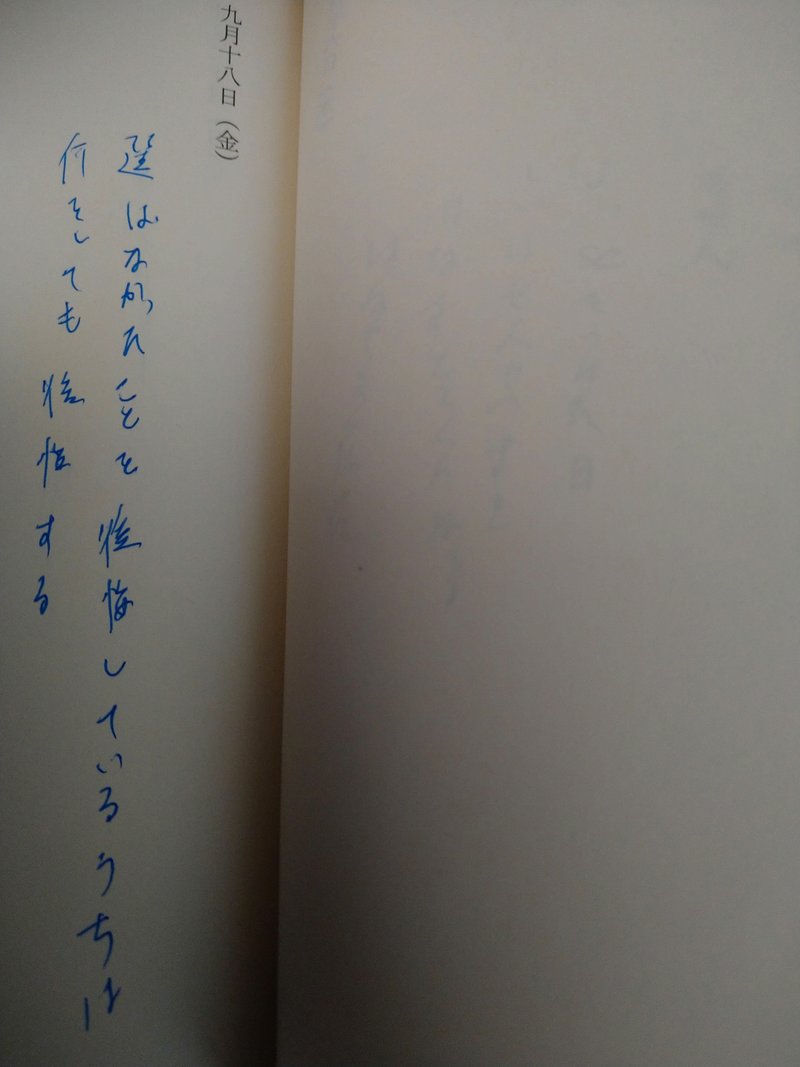

2020年の日記が出てきた。2020年といえば、私は大学四年生で、コロナが猛威をふるい、世界が混乱を極めていた時期だ。大学にも行けず友人にも会えず、卒論と就活と最後の公募を前に、必死で人生と向き合っていた日々。

人生は思い出の余興だ、と思う。

過去こそ素晴らしいとか、昔に戻りたいとか、そういう話ではない。

思い出は救いになる。時間軸を超えて、自分を救うことがある。いつからか、そう信じるようになった。

もちろん、救いになる思い出ばかりではない。枷になったり傷になったり、疲れているときの夢に出てくるような思い出だってある。起こったことは、なかったことにはできないのだ。だから、全部抱きしめて救いにしたい。

過去と現在と未来は、数直線上にあるわけではない。行き来しているのだ。あの頃の私も今の私もこれからの私も、同時に存在している。救われなかった過去だってこれから救いに行けるし、現在の自分から未来の自分へ思いをつなぐこともできる。

*

あの夏から、随分遠いところに来た。見える景色は変わり、気温も上がり、世界も変わった。でも、私は覚えている。ここで生きていたこと、ここで感じていたこと。私が残そうとする限り、感情は存在し続ける。私だけが感じうる感情。

懐かしいとかエモいとか、そういう言葉に集約されてしまう前の、純度の高い感覚を愛していたい。流行っているとかバズるとか、幾千の人に愛されるとか、そういうことを考えないで。感じたこと、言葉にしなければ永遠にかたちにならないことを、ひたすら大切に綴っていたい。

私はあの夏たちに生かされている。あの夏の私は今も私のなかにいるし、これからの私のなかにいる。

あの夏の余興のなかで、私は今日の夏を愛している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?