アウシュビッツの火葬場に関するマットーニョの反論:その1屋内火葬

この翻訳記事は、まだ私がホロコースト否定論に取り組み始めた初期の頃に翻訳したものですが、今回(2022.9)、全面的に翻訳し直しています。その最も大きな理由は、翻訳が全然ダメだったのでもう少しマシな翻訳に直そうと思ったからですが、正直、内容をよく理解していなかったので、もう少し理解できるように、せめて読みやすくしておこうかなと考えました。

翻訳元の記事は、イタリア人であったことくらいしか素性がよくわからないカルロ・マットーニョの本を批判・反論したものです。カルロ・マットーニョは当然修正主義者ですが、ホロコースト否定の著書を共著なども含めて、200冊以上も著すほどの多作家であり、修正主義者の界隈ではおそらく2000年以降くらいからは無視できなくなった人物だと思います。マットーニョ自身はあまり表には出てこない人物のようですが、その研究意欲・執筆意欲は並外れています。一体、彼のその創作意欲を維持している資金はどこから出ているのでしょうね? 修正主義者の本が何万部も売れるとは思えませんし、彼の仲間であるスイス人の修正主義者であるユルゲン・グラーフは近年は修正主義者活動を停止して、翻訳仕事で食ってるらしいとの話もあります。

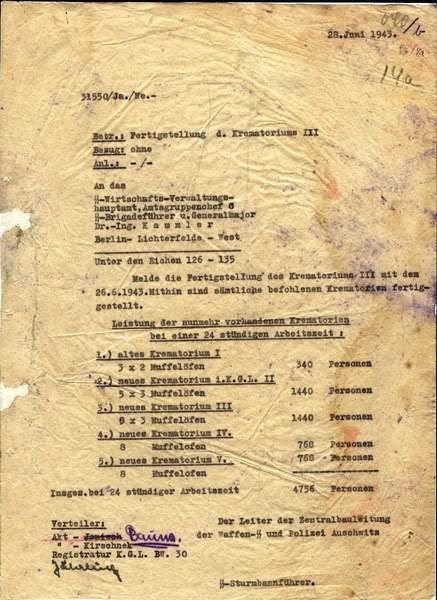

そのカルロ・マットーニョの得意テーマが今回扱うアウシュヴィッツの火葬場の能力です。この火葬場の能力をなぜ修正主義者が論じるかと言えば、一義的には、アウシュヴィッツで絶滅されたとするユダヤ人の犠牲者総数を否定するためです。火葬場の処理能力を理論的に計算できて、100万体余の犠牲者数を処理できるわけがないと結論づけられるのであれば、アウシュヴィッツでのユダヤ人絶滅の話を嘘であることにできます。多くの証言者が膨大な犠牲者数を証言していますし、司令官ルドルフ・ヘスも戦後の裁判などで120万〜250万、あるいは300万などという膨大な数を上げています(最終的には自身の推計で120万人とした)。全犠牲者数だけでなく、1日あたりの処理数も数千〜1万くらいだとの証言などもあります。また、翻訳記事内に資料がありますが、当時の親衛隊の内部文書に日あたり処理量が4,756体とも記載されています。

理論的にそんな火葬能力はあるはずがないと言えれば、それらが全部嘘になる仕組みです。さてこのアウシュヴィッツの火葬能力の否定は、古くはツンデル裁判から始まったのではないかと思われます。カナダの修正主義者であったエルンスト・ツンデル(出版業者)は、1980年代に裁判の被告となるのですが、その際に、ツンデル側はイヴァン・ラガセというカナダの火葬場技術者や、アメリカの死刑コンサルタントであったフレッド・ロイヒターを技術証人として出廷させ、アウシュヴィッツ収容所の火葬場では1日あたり200体弱ほどの遺体しか火葬処理できなかったはずだと、技術的な主張として述べたのです。特に、イヴァン・ラガセは火葬場運用の技術者であったため、修正主義者側には非常に受けが良かったようです。

1日あたり200体ですから、概算として、アウシュヴィッツの火葬場の稼働期間を500日とすると、せいぜい10万体しか火葬できないことになります。そのような比較的小さな火葬能力しかなかったのなら、アウシュビッツ収容所は、到底ユダヤ人絶滅を考慮していたとは言えないことになってしまいます。あるいは、アウシュビッツではガス殺遺体は全て焼却して骨は砕いて川などに捨ててしまったので、遺体は存在していないと説明されるけれど、火葬能力が小さかったのなら、ガス殺後の遺体が膨大に存在していなければなりません。しかしガス殺遺体は一体も残っていませんでした(しかし疫病または餓死遺体は数百か数千体程度は残っていたそうです)。

しかし、ロイヒターや、ラガセの火葬能力の主張は、彼らがツンデル側の証人であるということや、技術的にはそうかもしれないとしても、科学的・理論的な説明ではないので、証明力は弱いと考えられます。それに、火葬炉1炉あたり1日たったの四体しか処理できなかった、というのは実は他の火葬場の記録と矛盾しているのです。アウシュビッツの火葬場の処理記録は一切残っていませんが、マウトハウゼン収容所の衛星収容所であったグーゼン収容所には記録が残っていて、1炉あたり1日で二十体ほどの死体を火葬処理していたのです。

したがって、もっと精緻な理論的・科学的な説明をして、アウシュヴィッツの火葬能力では絶対に100万体もの遺体など処理できたはずがないことを立証する必要があると修正主義者側は判断したのかもしれません。それで、マットーニョの出番になった、というわけです。と言ってもマットーニョは特に科学者や火葬場、燃焼の専門家だというわけではありません。知られている限り、修正主義者のイタリア人だというだけです。しかしマットーニョは、裁判での証言しかしなかったラガセは別として、ロイヒターの議論に比べれば随分マシな科学的で理論的な火葬能力の説明を行ったのです。同様に、火葬能力を科学的に説明しようとした修正主義者の一人に、アーサー・バッツがいるようですが、その内容は知りません。

では、以下そのマットーニョ説を、反修正主義者からの反論記事として見ていきましょう。

▼翻訳開始▼

アウシュヴィッツに関するマットーニョへの反論、その1:屋内火葬

アウシュヴィッツに関するマットーニョの反論

第1部:屋内火葬

第2部:火葬場でのガス導入について

第3部:目撃者(補足)

第4部:ゾンダーコマンドの手書き文字

第5部:建設関係の書類

A:はじめに

B:換気・エレベータ

C:脱衣室

D:外開きドア&死体シュートの撤去

E: ガス探知機

F:特別処理の同時火葬

G:ガス室

歴史修正主義者のカルロ・マットーニョの本『アウシュヴィッツ:その健全な真相』(2010年9月号、略称ATCFS)は、ホロコーストハンドブックのウェブページによると、あるいはマットーニョ自身の言葉で、ホロコースト史学にとって「これまでで最も壊滅的な一撃」と称賛されている。

「実際、私は、アウシュヴィッツに関する彼ら[ジャン・クロード・プレサックとロバート・ヤン・ヴァンペルト]の著作に「もっとも損害を与えた」著者であり、すでに引用した私の700頁以上におよぶ研究書『アウシュヴィッツ:その健全な真相』で徹底的に反駁しているのである」

(マットーニョ[とグラーフ、クエス]、『ラインハルト作戦の絶滅収容所』、2013、p.1496)

マットーニョが自分のページ数を大きく考えているのはこれが初めてではない(マットーニョ、『アウシュヴィッツ:最初のガス処刑』、2011、p.7及びマットーニョ、『ガス室内の様子』、2014、p.110;マットーニョは、ここ数年、本当に多忙を極めていたが、その反面、文章の質を高めることを怠っていた)

この本は768ページもあるが、幸いなことに私が読み切らなければならないのはその全てではなかった。大きな別添もある。本文は実質640ページ、約25万語であるが、5万3千語以上が引用であるため、この数字は彼のオリジナルのアウトプットを反映したものではない。さらに、段落やセクション全体が、少なくとも6冊の過去の本とマットーニョが出版した4つの記事から引用されており、それが合計約36,000語にもなる(そして、私は火葬の章を彼のイタリアの火葬場の本と比較さえしていない。不思議なことに、p.609 f.のAumeierについてのコメントが30ページ後に再び繰り返されており、このパッチワークが入念な校正を受けていれば回避できたことである)

とにかく、良いニュースは、これが25万語の反論にはならないということだ。些細な問題をひとつひとつ追いかけたり、ジャン・クロード・プレサックやロバート・ヤン・ヴァンペルトに引っ張ってきた二次的な劇場をすべて追いかけたりはしない。アウシュビッツにおけるホロコーストの時系列や詳細について、不明な点や矛盾がある場合は、その方法を学んだ人たち(歴史家)にお任せすることにしている。私は一つの問題に焦点を当てることにする。マットーニョは、アウシュヴィッツでのユダヤ人の大量絶滅についての合理的な疑いを正当化したのか? この本は、「本書は、アウシュヴィッツの殺人ガス室の存在に関するホロコースト論文が歴史的、文書的、技術的に根拠がないことを示す、首尾一貫した、実際に収束する一連の証拠資料を提供している」(ATCFS、24頁)というマットーニョ自身の言葉で評価されなければならないだろう。

カルロ・マットーニョは、火葬の問題(すでに別のところ(日本語訳)で扱った火葬場2のガス導入口の問題とともに)を、アウシュヴィッツでの大量絶滅についての反論の中心的柱にしているが、それは、「彼(ロバート・ヤン・ヴァンペルト)の歴史的方法を根本的に破壊し、それに基づいたすべての結論を完全に否定する」(ATCFS、663頁)ほどであった。1988年以降、マットーニョはアウシュヴィッツの火葬炉の火葬能力と燃料消費量を研究し、いくつかの著作を出版している。『アウシュヴィッツ:伝説の終わり』(1994年)、『アウシュヴィッツとビルケナウの火葬炉』(2000年)、『ジョン・C・ジマーマンの「アウシュヴィッツでの死体処理」に対する補足的な回答』(?)、Auschwitz – The Case For Sanity (2010) and I Forni Crematori di Auschwitz. Studio Storico-technico (2012)。

アウシュビッツの火葬場は、ヨーロッパのユダヤ人絶滅による死体に対処するため、死体の処理能力が高い状態で稼働していた。「処理能力が高い状態」とは、1つの炉口(マッフル)につき、(成人の)遺体1体あたり40分未満という公称の火葬時間を意味する。この時間は、典型的なオーブンの運転条件での焼却の物理化学的プロセスにかかる時間よりも短い。したがって、これらの火葬は、多重火葬技術、すなわち、主焼却室に複数の(成人の)死体が同時に存在することを特徴としている(単式火葬の場合、成人の死体の火葬時間は約1時間であった。1940年11月1日のマウトハウゼンへのトプフ社の手紙も参照、I Forni Crematori di Auschwitz, Documentazione(アウシュビッツ火葬場オーブン、資料編)、p. 404に掲載されている)。アウシュヴィッツの火葬炉の稼働について証言した証人の大半は、複数体(註)の火葬技術について言及している--多数のゾンダーコマンドの囚人は別として、トプフの技術者クルト・プリュファーとフリッツ・ザンダー(カルロ・マットーニョとトプフの技術者の尋問参照)、親衛隊員のルドルフ・ヘス、エーリヒ・ミュフスフェルトとペリー・ブロード(マットーニョ、ATCFS、319頁参照)もそうである。

註;以下、火葬炉の炉(マッフル)に複数の遺体を同時に装填して火葬する話がなされますが、複数の遺体を単にまとめて入れるだけではなく、先に入っている遺体がまだ燃焼中のところへ、さらに遺体を追加して燃焼させることをも意味するので、その辺を注意して読んでください。

マットーニョは、アウシュヴィッツの火葬炉は「複数体の火葬を許さなかった」し、「アウシュヴィッツ・ビルケナウの炉で複数体の火葬が可能であったとしても、時間的にも燃料的にも何の利益にもならなかったであろう」(ATCFS, p. 285)と述べている。しかし、いくつかの当時のドイツの資料には、ドイツの収容所の火葬炉で意図的/可能/実行された高処理火葬の証拠が示されている。

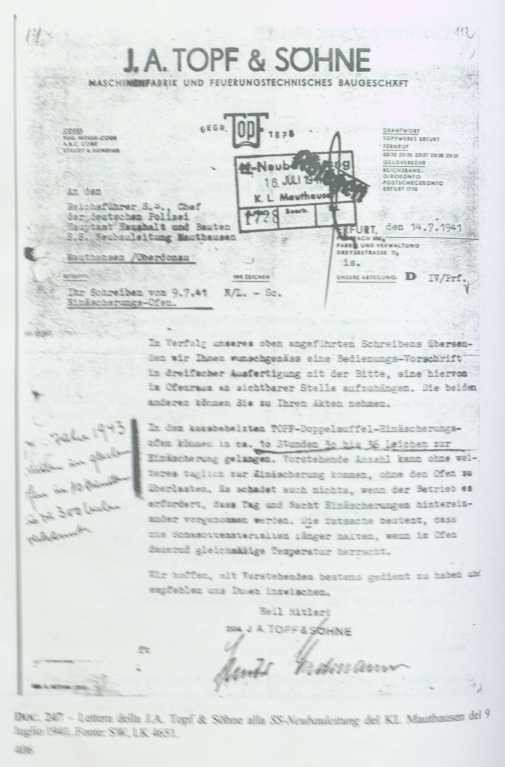

1941年7月14日、トプフの技術者パウル・エルトマンは、マウトハウゼン建設事務所に、2マッフル炉に「過負荷をかけずに」、死体一体あたり33分から40分の火葬速度を提示した(マットーニョ、『アウシュヴィッツの火葬場』、資料編、p. 406)。

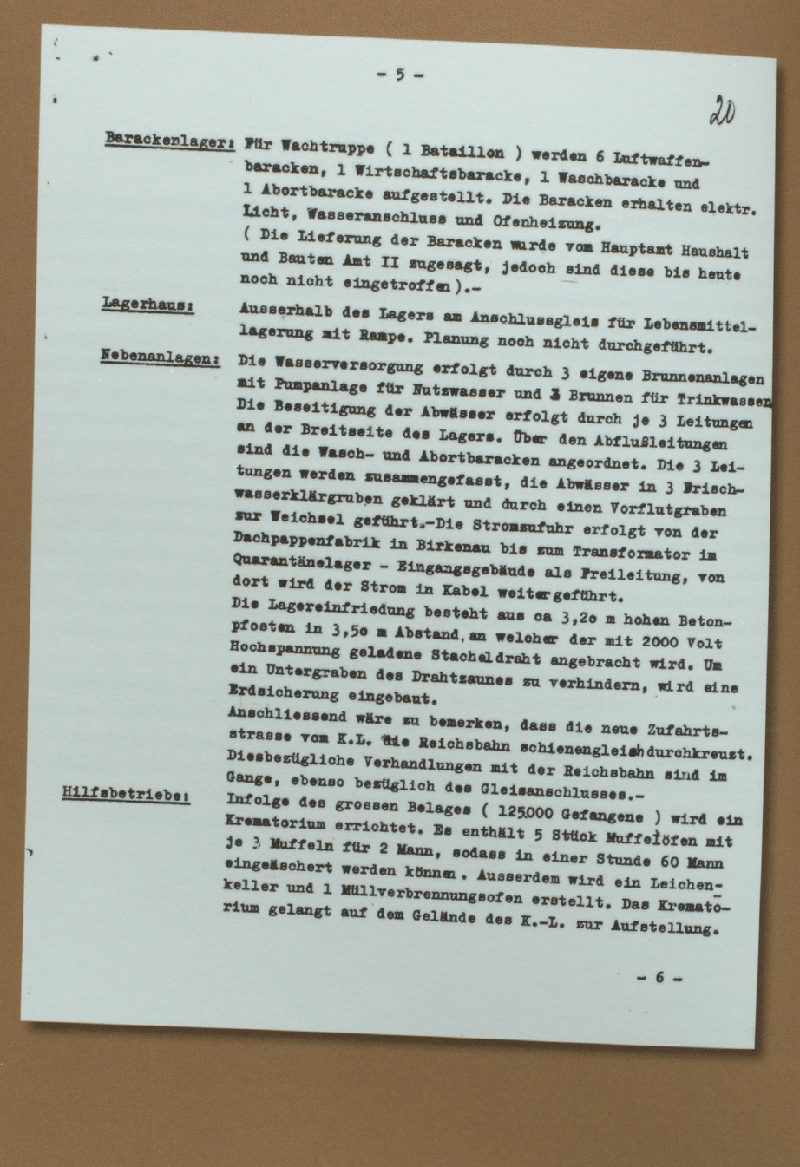

1941年10月30日、アウシュヴィッツの親衛隊建設管理部は、計画中の火葬場2は死体一体あたり15分の算術的火葬速度になると記している(バルトシーク、『ビルケナウ収容所の起源』、p.170)。(現実には、このような速度は、たとえば、2体を30分で同時に火葬することに相当する)

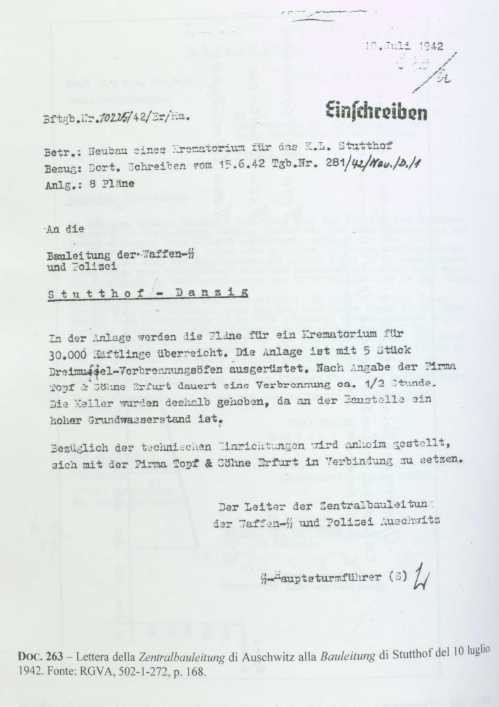

1942年7月10日、アウシュヴィッツの親衛隊建設管理部は、3連マッフル炉について、「トプフ社によると、焼却は約半時間かかる」とシュトゥットホーフ収容所の親衛隊建設管理部に報告している(マットーニョ、『アウシュヴィッツの火葬場』、資料編、p.424) 。

1942年9月8日、トプフの技術者クルト・プリュファーは、公称火葬時間が2連マッフル炉で30分、3連マッフル炉で22分、8連マッフル炉で12分であることを指摘した(シューレ、『産業とホロコースト』、p. 442、こちらも参照)。

8連マッフル炉の各マッフルが3連マッフル炉のそれをほぼ2倍も上回らなければならない技術的理由(あるいは他の根拠)はないので、最後の2つの数字のいずれかにタイプミスや間違いがあると思われることに注意されたい。

1942年9月24日、トプフの技術者フリッツ・サンダーはトプフの経営陣に、強制収容所では「大量のオーブン/マッフルを使い、個々のマッフルに何体もの死体を詰め込むことで自助努力する」よう書き送っている。(シューレ、『産業とホロコースト』、p. 443、こちらも参照)

1943年1月20日のWVHAのクローネ親衛隊大尉の報告には、強制収容所マイダネクで「二つの石油燃料火葬炉が...12時間のあいだに100体ほど処理できる」、すなわち、死体一体あたり15分の計算速度であると書かれている(グラーフ&マットーニョ、『強制収容所マイダネク』)(実際には、この割合はたとえば30分に2体を同時に火葬することに相当する)。

1943年6月28日、アウシュヴィッツ建設事務所では、トプフの2連マッフル炉の火葬速度が死体一体あたり26分、3連マッフル炉と8連マッフル炉の火葬速度が死体一体あたり15分であるという草案が作成された(シューレ、『産業とホロコースト』、p.460、こちら(註:元記事にリンク設定がない)も参照)(現実には、このような速度は、たとえば、2体を同時に30分で火葬することに相当する)。

1943年10月3日から11月15日までのテレージエンシュタットの火葬のリスト、それによると、火葬時間は72%で35分未満であった(マットーニョ、ATCFS、p.279)。

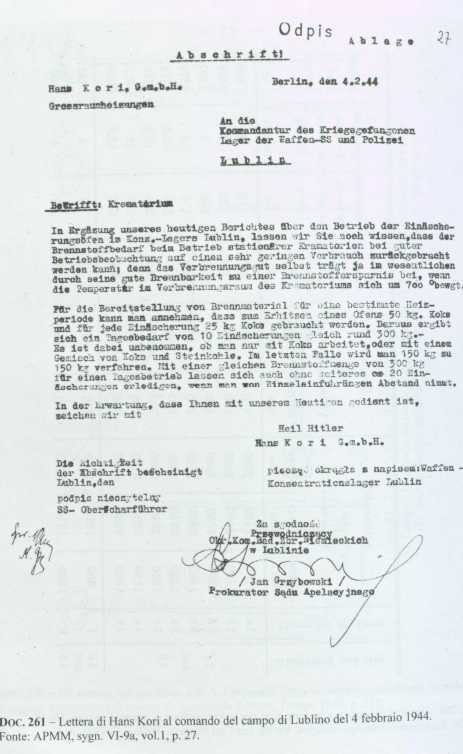

1944年2月4日、オーブン製造者のハンス・コリは、マイダネク強制収容所に、彼のオーブンの火葬時間は、複数体の火葬を採用することによって、死体一体につき30分まで半減することができると書いている(マットーニョ、『アウシュヴィッツの火葬場』、資料編、p.422) 。

なお、この文書はソ連のコピーとしてしか知られていないが、手紙に記載されているコークスの消費量やそれに対応する火葬能力はソ連の想定(註;ソ連の想定とは、アウシュビッツ・ビルケナウでは、一日あたり9000体の火葬処理能力があったと記述したソ連の戦争犯罪調査委員会の報告書(USSR-008)のこと)からかけ離れているため、その真偽を疑う余地はないだろう。

これらの資料が、トプフの2、3、8連マッフル炉の火葬率は60分間に1死体を超えない、あるいは火葬炉では複数体の火葬は不可能か少なくとも有益ではないというマットーニョの中心的仮説と矛盾することを強調しておかなければならない。

修正主義者は通常、ドイツの残虐行為を否定するために、戦後の証言的証拠を捨て、不完全であいまいで不明瞭な当時のドイツの資料を優先させる傾向がある。しかし、この場合、関連する当時のドイツ文書の大半でさえ、証言証拠の重要な部分を裏付けており、さらに、アウシュヴィッツの死亡率(経験または予想)が自然死のそれを上回っており、アウシュヴィッツでの不自然な死と大量殺人を支持しているので、修正主義の観点からは問題がありすぎるのである。マットーニョは、これらのドイツ文書を、アウシュヴィッツの火葬場の火葬能力についての議論の基礎とするのではなく(通常なら直感的にそうするだろう)、火葬炉についての歴史的知識と技術的理解に反するとして、信頼できないものとして一蹴しているのである(あるいは、1942年9月25日のサンダースの手紙の場合には、そもそも内容を理解していない(マットーニョ、『アウシュヴィッツの火葬場』、本文、p. 375参照)、あるいは、テレージエンシュタットの火葬リストとアウシュヴィッツのErläuterungsberichtの場合には、アウシュヴィッツで可能だったこととはまったく異なることを指していると主張している)。

アウシュヴィッツでの高処理焼却の証拠は、引用された文書証拠とアウシュヴィッツでの数十万人の失踪を示す人口統計学的証拠に裏付けられた多数の証言証拠から構成されている。このような複数の裏付けとなる証拠は、いかなる基準でも強力なものとみなすことができる。さまざまな背景を持つ多数の人々が、さまざまな機会、さまざまな条件のもとで特定の事件を報告し、それが当局からの当時の文書資料によってかなりの程度まで裏付けられ、他の方法では説明のつかない数十万人の人口動態の喪失を徹底的に説明するなら、明らかに、もっと重みのある重大な証拠が必要だろう。そのような大規模な証拠とは、原理的には、実験的・理論的研究に基づき、その分野の専門家が合意した技術的・化学的・物理的な議論であるべきだ。そこまでのレベルに達した時点で初めて、それら科学的説明のかなりの部分が間違っていることよりも、前述したような多数の証言を含めたアウシュビッツの証拠が間違っている可能性があるとが言えるのである。

そして、ここからがマットーニョの問題点である。火葬の分野の独学者(フランコ・ディアナという博士の学位以外知られていない人物の支持を受けてはいるが)が持ち出した技術的/物理的/化学的な議論は、認知された専門家による査読を経たことがないため、権威あるものとはみなされない。つまり、数多くの裏付けとなる証拠が虚偽であることよりも、マットーニョの主張に誤りがあることの方が(現時点では私が指摘できないとしても)可能性が高いのである。マットーニョの研究は、せいぜいいくつかの疑問を投げかけたに過ぎず、その分野の著名な専門家がさらに調査を行うのが最も望ましい。しかし、アウシュビッツでの大量虐殺について私たちが知っていることを直ちに否定するものではないだろう。残念ながら、リビジョニストにとっては、方法論的な理由から、すでにこのようにはいかない。マットーニョは、火葬炉に関する自分の仮説に専門家の反応がないことを、同じことの裏付けと解釈しているのだろう。しかし、アウシュビッツでの大量絶滅の実質的証拠と比較して、彼の主張が成立する可能性が低いこと、そして何よりも、彼の研究のインパクトと宣伝効果がきわめて低いことが、彼にこれほどまでに注目が集まらない理由なのである。Holocaust Controversiesのブログでの反論は、すでにマットーニョが期待できる最大の注目点である。

しかし、マットーニョが手垢のついた議論や憶測を提供するだけで、実際に要求される高処理焼却炉に対する厳密な反論はしていないことは、火葬炉の専門家でなくとも分かることである。

前の死体が脱水されて燃焼段階に入った後、新しい死体をマッフルに装填する技術(彼はテレージエンシュタットの火葬場で行なわれたと認めている)については、「トプフの火葬炉では、コークス炉であることとマッフルの寸法がそれを不可能にしていたために、そのような処置はできなかった」(ATCFS、280頁)と述べている。しかし、彼は、もしオーブンが石油ではなくコークス燃焼であるならば、マッフル中に燃焼段階の死体1体と脱水段階の死体1体を持つことが不可能であった理由を説明していない。同様に、マットーニョはマッフルが小さすぎたことを実証していない。推測ではあるが、20分から30分という短い火葬サイクルに関する実質的な証拠に反論するには十分ではない。

第二の多重火葬技術である、複数の新鮮な死体を同時にマッフルに導入することについて、マットーニョは、1)マッフルの中で複数の死体を脱水することは熱化学的に不可能であり、2)複数の死体をマッフルに火葬することは空間的に不可能であり、3)いずれにしても火葬時間は減少しない、と主張している。マットーニョは、熱化学的な議論として、1マッフルあたり4体の死体に含まれる水分を蒸発させるのに必要なエネルギー量を試算した。これは、コークスガス化炉からの供給エネルギー量よりはるかに少なく、マッフル温度の臨界点を下げることにつながるだろう。彼は、マッフルあたり4体の死体について論じているが、それは、この数字がゾンダーコマンドのヘンリク・タウバーによって提供されたからである。しかし、1マッフルあたり4-5体というタウバーの数字が歴史的に正しいのか、誇張されているのかは、アウシュヴィッツでの大量絶滅の問題にとって本質的なことではない。ルールとして、叙述に反論するためには、叙述がまだ支持されうる最小限の主張を取り上げる必要がある。つまり、マットーニョは1マッフルにつき4つの死体ではなく、2つの死体で熱収支を議論すべきだったのである。しかし、この議論にはもっと根本的な欠陥がある。マットーニョは、証言によると、新鮮な死体が開口部に押し込まれた後の熱収支への大きな寄与分、すなわちマッフル内ですでに脱水した死体が燃焼していることを考慮していない。

註:実際の遺体装填はどうやっていたかというと、マッフルにまず最初の遺体(の組)を装填した後、当たり前のことなのですが、遺体装填用に使ったストレッチャーを炉内から引き抜かねばならないのです。このストレッチャーは鉄製なので、炉内で高温に熱せられてしまいます。従って、炉内で遺体が燃焼中に遺体の次の組を装填したくてもすぐにはできません。ストレッチャーを冷やさないとそれを手で持ってマッフルの口まで持ち上げられないのです。他にも遺体を載せるところに、マッフル内に遺体を落とすときに遺体を滑りやすくするために石鹸水を塗る作業もあるのです。そして、次の遺体をストレッチャーに準備して、持ち上げて次の装填作業に入ります。つまり、この時間差がどうしても発生するため、先に入っていた遺体はかなり脱水されたり、あるいは燃焼しています。従って、先の遺体は体積を減らしてて燃焼状態にあるため、遺体自体の燃焼が全体の燃焼エネルギーに寄与するのです。簡単な話なので、頭の中でこの遺体装填作業をシミュレートしてみてください。いずれにしても、この「先に入っている遺体」の燃焼エネルギーのことを、マットーニョは全く考慮していないのです。「燃焼する」ってことはすなわちそれ自体が燃料になっていることを意味するのです。このことを修正主義者が理解していないのです。

第二の点について、マットーニョは、「一つのマッフルに二体あるいは三体の死体が導入された場合、死体は、ガス化炉からやってくる燃焼生成物の通路を...塞いだであろう」(p. 285)と主張している。マットーニョによると、3マッフル炉のマッフルは70cm幅であり、2つの死体を重ねたり、頭と足の向きを逆にした2つの死体を隣り合わせたりすると、マッフルの側面にある開口部をふさぐことになった理由はまったく不明であり、明白でもない。マットーニョはまたしても自分の主張を証明することができなかった。

註:アウシュビッツの火葬炉は、2連とか3連、あるいは8連マッフルとあるように、隣り合うマッフル(燃焼室)の燃焼ガスが行き交うように穴が空いていて繋がっているのです。マットーニョら修正主義者は、複数の遺体をマッフル内に同時装填すると、マッフル内は狭いので、この穴を塞いでしまって、燃焼を阻害することになっただろう、と主張します。しかしその連結された穴は当然、隣り合う横方向に空いているのです。しかし上下に重ねた遺体を装填した場合を考えてください。穴は塞がれると思いますか? これはマッフル内の横幅の話なのですから、上下に遺体を重ねる限り、遺体幅は一体の時と変わらず、穴を防ぐはずがありません。たぶんこれ、ゲルマー・ルドルフが最初に主張したのだと思いますが、ルドルフは本当にバカなのです。しかも、穴は隣のマッフル内と繋がっているのですから、穴を通じて行き交っているのは燃焼ガスであり、この熱で結局遺体は焼けてしまいますから、理屈的にも穴は塞がれないのです。しかもこれ、ゾンダーコマンドという作業員がそこにいるのですから、穴を塞いでしまうようだったら、火かき棒で炉内の遺体を崩して穴を塞がないように調整すればいいだけです。

マットーニョの最後の指摘(「複数体の火葬は...時間的にも燃料的にも何の利益にもつながらないだろう」、p.285)は、「問題の厳密な科学的処理」(ATCFS、p.229)をいかに行わないかという優れた事例である。マットーニョは、アウシュヴィッツの火葬場で報告されているように、複数体の火葬を行なえば、公称火葬時間や必要燃料が減少したであろうかという仮説を検証したいと考えており、ヴィルヘルム・ヒープケの『Die Kadaververnichtungsanstalten(死骸の駆除施設)』(1905)に述べられている屠殺炉に関する情報を引用している。しかし、死体焼却炉の運転原理は、アウシュビッツの火葬場について報告されているものとは大きく異なっていた。ヒープケが引用したデータは、トプフの炉の床面積に換算すると7〜9体の死体(容積に換算すると9体以上)に相当する質量の死体を1回で投入した焼却炉のことを指している。これに対して、トプフの炉には、この数分の一(2-3体)しか装填されなかったが、十分に定められた時間(前の積載物の脱水終了に対応)後に再装填された。このように明確な再装填(ただし、より多くの人手を必要とする)の利点は、脱水した死体の燃焼を内部燃料として効率的に利用できるため、外部燃料を節約できることであった。この技術が食肉処理場の焼却炉で実施された形跡はない。したがって、ヒープケの提供したデータでは、アウシュヴィッツで行なわれたような複数体の火葬が必要な外部燃料の量に与える影響を検証することはできない。

あとは、複数体の火葬を行った場合の焼却に要する時間について、ヒープケのデータが何を物語っているのか、である。彼は、1890年代から1900年代に入る頃に建設された10種類の異なるサイズの屠殺場焼却炉とその最大積載量、積載物の焼却時間を表にしたものを示している。最大積載量は70kgから900kgまで。これは、オーブンの大きさを変えずに、負荷だけを変えれば、きちんとしたデータが得られるはずである。多重火葬の疑問に答えるためのもっとも深刻な問題は、すべての炉が大きさに対する負荷の比率をほぼ同じにして稼働していたこと、この比率がきわめて高いだけでなく、アウシュヴィッツの火葬場の炉について報告されているものよりはるかに高いことである。 実際には、10基のオーブンのデータは1つのデータポイントに集約される。極めて高い積載密度の場合、60kgの死体の火葬速度は約1時間であった。しかし、中・低負荷時の火葬率がどうであるかについては何も書かれていないが、これはアウシュビッツのオーブンがどのように運用されていたかを比較したものである。さらに、火葬の際に重要な要素である遺体の大きさや表面積についても、このデータには何も書かれていない。

マッフルの大きさと遺体の体積に対する表面積の比率を一定に保つと、質量が増加するにつれて火葬率は増加するが、必要なエネルギー量が増加するので、a) 必要なエネルギーが供給できなくなる、b) 新鮮な空気の注入や排ガスが限界となる、または c) 利用可能な表面積とバルクとの比率が限界値を下回るために飽和または減少すると仮定することができる。つまり、複数体の火葬で火葬率が上がるかどうかは、実際の体制やオーブンの稼働状況、十分なエネルギーが供給されるかどうかにかかっており、一概には言えないのだ。低負荷では火葬率が上昇し、高負荷では飽和または減少する。多数の目撃者が、アウシュヴィッツでは高い処理能力の火葬が行なわれていたと報告していることは、アウシュヴィッツ・ビルケナウのトプフ炉は依然として低負荷体制にあり、火葬率への負荷増大の影響は有益であると想定するには十分な証拠である。このエネルギーは、先に装填されている脱水死体の燃焼によって供給されたものであることは明らかである。

ビルケナウのトプフ炉がすでに一人の成人の死体で飽和していたこと、死体の数が増えれば、以前に乾燥した死体の発熱反応によって余分な熱が供給されたとしても、火葬時間が少なくとも比例的に増加したであろうこと、すなわち多数の目撃証人から得られる経験則に反対するのであれば、それを実証するのは、修正主義者次第である。

註:以上の説明を、私なりに簡単に説明します。修正主義者のマットーニョは、遺体の火葬処理について、遺体それ自身の燃焼エネルギーを全く考慮していない、とは前述した通りです。マットーニョはあくまでも、トプフ炉はコークスでしか燃焼エネルギーは供給されないと考え、マッフル内に遺体を一体入れても二体入れても、一体の燃焼に必要な燃焼エネルギーは同じなので(この考えそれ自体は合ってます)、例えば一体入れた時と二体入れた時の供給エネルギーが等しいと仮定すると、燃焼完了時間は倍になると彼は考えるのです。しかし、実際には遺体そのものの燃焼エネルギーを無視することはできません。先に装填されている遺体それ自身の燃焼による燃焼エネルギーは、次に入れられた遺体の燃焼に当然寄与します。この場合の、燃焼エネルギーは、コークスによるものと燃焼遺体のものになりますが、単純計算はできません。それは上でハンス・メッツナーが説明している通りです。燃焼には酸素が必要なので、炉内への供給空気量によっても発生燃焼エネルギー量は変わってくる、などです。もし、マットーニョが述べるように、複数体を同時に火葬することには意味がないのであれば、現場はそんなことは当然しなかったでしょう。なぜなら、多数の遺体処理を行わねばならないのですから、その処理効率を上げることのみに専念したはずだからです。しかし、現場のゾンダーコマンドらは実際に処理効率を上げるような作業のために、複数体の同時装填をやったと証言しています。もちろんマットーニョの目的は、それら証言、あるいは当時の文書資料が誤っていると証明することです。しかし、欠陥のある証明を行っているのはマットーニョの方なのです。

マットーニョはまた、ビルケナウのオーブンの耐久性(そして、レンガ造りの再建に関する資料の欠如)によって、最大92,000人の火葬しかできなかったと論じている。この数字は、1941年のルドルフ・ヤコブスコッターによるトプフの電気炉に関する記事(ATCFS, p. 298)で示されたマッフルあたり2,000回の火葬という限界値に基づいている。しかし、この議論では、(民間の火葬炉の使用と比較して)耐火物が、a) 火葬の異なる段階からの温度ピークを減らすために、マッフルで同時に新鮮な死体と脱水死体の火葬を行い、b) 連続運転中の温度変化が少ないため、導入あたりの高い負荷と、熱ストレスが減少したことが考慮されていない。後者は、トプフの技術者エルドマンが1941年7月14日にマウトハウゼン強制収容所に送った手紙でも指摘されている。

「必要なら昼夜を問わず、次々と火葬しても害はない。炉内の温度が一定であれば、耐火粘土の材料が長持ちするのです」

結論として、マットーニョは、アウシュヴィッツの火葬炉の能力という、彼が最重要と定義し、ほぼ過去30年間研究してきたこの問題で、良い業績を上げていない。高処理火葬に関する論文や数多くの資料を説明することもできず、高処理火葬がなぜできないのか、科学的に厳密に扱うこともできていないのである。

投稿者:ハンス・メッツナー@2014年10月19日(日)

▲翻訳終了▲

以上、なかなか翻訳しにくい技術的な内容を含むメッツナーの記事でしたが、言ってることの基本的内容はそんなに難しくはないと思います。私の方でいくつか、わかりにくいかなと思って平易な説明を入れておきましたが、それを理解しなくとも、要点は「複数の遺体を一つのマッフルに入れて火葬を行っていた」ことを、マットーニョら修正主義者は否定したい、ということです。その理由は冒頭で述べた通りです。

ネットでも、よくわかってない陰謀論者らが「アウシュヴィッツの火葬炉はそんなに能力はなかった、だから嘘である」のようなことを言っているのは度々見かけます。実際に、百万体以上の遺体をアウシュヴィッツのあった短い期間で処理できたなどとは、信じ難い気持ちもわからなくもありません。そんなことをしたのはナチスドイツだけですし、他の類例もありません。

しかし「信じ難いから、なかった」ことになるわけではありません。例えば、物理学の量子論なんてなのは、全くもって信じ難い理論なのですが、現実に正しいとされており、その間違いが証明されたことはありません。あるいは、地球が球体だなんて信じ難いから平面になるわけではないのです。

よく陰謀論者たちが「自分で考えてごらん、おかしいと思うのが当たり前でしょう?」のようにして陰謀論に誘うのですが、いくら自分で考えることが大切だと言っても、正しく考えられないのでは意味がありません。物事を考えるのなら、正しく考えるべきです。当たり前のことですが、それができないから騙されるのではないかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?