おしゃべりが人生の幅を広げる

今朝の黙読会で『心理的安全性をつくる言葉55』を読んでいて、

「リフレーミング」という言葉に出会った。

リフレーミングと対話型鑑賞

思考の枠組み(フレーム)を外す、見直すのが「リフレーミング」。

通常、私たちの多くは、自分の視点、現在の視点、ここから手が届きそうな現実・日常の視点からものを見ています。その枠組を離れ、他者や顧客の視点をとり、長期の未来視点や非現実的なジャンプを考えてみること。そのように立場・視点を切り替えて考えることで、これまでは思いつかなかった柔軟な発想を促します。

おお!まさしくこれだ! と思ったのは、

対話型鑑賞(美術作品を誰かとおしゃべりしながら鑑賞する)では、

自分が気が付かなかったこと、思いもしなかった解釈に出会うことがよくある。

メンバーの専門性や、ものの考え方や、趣味趣向によって、

それぞれがそれぞれの意見を自由にしゃべるから、

聞いてるだけで楽しいし、

「そんな見方があるんだ〜」と学びになる。

昨日、黙読会のメンバーのデミちゃんとエリちゃんと3人で、

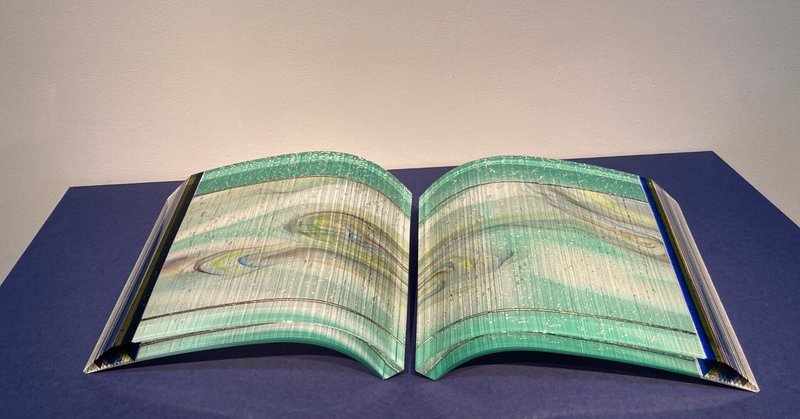

「美をつむぐ源氏物語」を対話型鑑賞してきた。

書を見て、

「字ってデザインだよね、<キャラクター>っていうしさ」

とわたしがいえば、いま英語で博士論文書いてるデミちゃんが、

「<キャラクター>ね、英語で<特徴>って意味もあるしね」

と答える。

おお!

続けて日本美術が最高だと信じているエリちゃんが、

「墨ならば、絵じゃなくて字でも濃淡つけてデザインできるしね」

おお!

いま思えば、これはわたしにとって「リフレーミング」だった。

対話型鑑賞は仕事のやり方のひとつだった

もうひとつ。

『心理的安全性をつくる言葉55』で、

「オートクライン」という言葉も知った。

人は自分で話してるさなかに、何かに気づき、思い出し、結びつけ、自分が納得できる答えに辿り着くことが、よくあります。コーチングでは「オートクライン」と呼んでいます。

これも対話型鑑賞ではよくある。

黙読会がやってる対話型鑑賞のローカルルールは、

展覧会に行く、会場に入る、まずざーっと1時間ぐらい見渡してみる。

そして気に入った作品を3つ選び、集合場所に。

3人か4人のグループになって、それぞれ「気に入った」作品を3分間、

なぜ「気に入った」のかを話す。

その「なぜ気に入ったのかを話す」うちに、

自分でも何かに気がついて、結びつけて、自分で納得して、

「おれって天才!」と思うことがある。

昨日は、江戸時代の『偐紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)』という

源氏物語を翻案した物語が、

ちょんまげを結った源氏物語で笑っちゃうから気に入ってる、

という話をしているうちに、

結びついてきた。

なぜちょんまげを結った光源氏(この物語では「足利光」)なのか、

それは江戸時代の庶民は、平安時代にどんな衣装を着ていたかなんて知らない、

いまわたしたちは学校で習い、本を見て新聞や雑誌やネットで知れるけど、

江戸時代には本も雑誌もネットもない、

そもそも情報量がまったく違うから、

いったんちょんまげにしないと受け入れられない、

(からなのではないだろうか、というのは省いてしゃべる)。

これを「オートクライン」と呼ぶのか。

すばらしい。

美術館で、リフレーミングとオートクラインを体験できる。

inputができて、outputもできる。

対話型鑑賞はとっても楽しく学びになる、

人生の幅を広げる仕事のやり方だった。

『心理的安全性をつくる言葉55』原田将嗣著 石井遼介監修 飛鳥新社 2022年

「美をつむぐ源氏物語」「源氏物語と江戸文化」東京都美術館 2022年