ティルドラス公は本日も多忙② 新伯爵は前途多難(41)

第八章 マクドゥマルの落日(その4)

「互角では少々心許(こころもと)ないな。」ティルドラスは眉根を寄せる。「確実に勝ちたい。それも、なるべく敵も味方も傷つけぬ形で勝利したい。何か良い策はないか。」

『無理難題を。戦というものをご存じないのだ。お優しいにせよ、もう少し心を強く持っていただきたいものだが。』内心考えるユニ。

「例えばだ、ナックガウル一人をおびき寄せて一騎打ちで捕らえてしまえば、それで戦は終わりにならぬか?」難しい顔のユニをよそに、ティルドラスは続ける。

「それはなりましょう。」とリーボック。おそらく、今のバグハート軍の戦意はナックガウルの個人的な武勇に全面的に依存している。逆に、指揮官のナックガウルが捕らえられてしまえば戦意を喪失して潰走する可能性が高い。「しかしそのためには、ナックガウルを確実におびき寄せる囮(おとり)、おびき寄せたナックガウルを本隊から切り離す策、そして何より、ナックガウルを一騎打ちで生け捕りにできる剛勇の士が必要となります。相手は天下にその名を知られる勇将。私(わたくし)では無理、デューシン将軍でようやく互角の腕前かと。アクラユが国外に去った今、我が国にそれだけの武勇のある将は……、」そこまで言って、リーボックは言葉を切り、目を見開いて放心したように言う。「……全て揃っておりますな。」

「で、あろう?」ティルドラスは静かに微笑んだ。「囮の役割は私が果たす。リーボック、ナックガウル一人を本隊から切り離して誘い込めるような策を考えよ。」

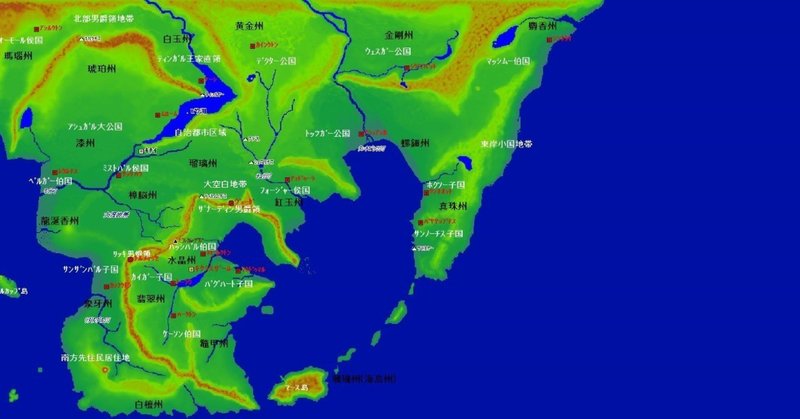

そして三日後、両軍はツクシュナップの街から少し離れた平原で相まみえる。

「ティルドラス伯爵自ら決戦の場に出てきたか。」先に陣を布いてバグハート軍を待ち受けるハッシバル軍の様子を小手をかざして見やりながら、ナックガウルは言う。

主力とみられるハッシバル軍の中軍は、平原の中の少し小高くなった一角、彼らから見て、ちょうど人の目の高さあたりに広がる平坦地に布陣している。本陣とおぼしいあたりには、まだ標語が書かれていない白一色の幟(のぼり)が翻(ひるがえ)り、その傍らに、どこかから切ってきた本物の竹を色とりどりの塗料と糸で彩色したものが高らかに掲げられている。ハッシバル家当主の馬標(うまじるし)である銀の竹が手元になく、代用として作ったのだろう。いずれにせよ、あのすぐ下にティルドラス自身がいるはずである。

「臆病な性格と聞いたが、存外に勇気はあるようだ。兵士の士気を高めるにも良かろう。だが、戦い方としては感心せんな。」軍を率いるのが一介の将軍であれば、自身を危険にさらすのは当然である。時には自ら先陣を切って敵に向かい、あるいは囮となって敵をおびき寄せることもある。だが、国主の場合、そうは行かない。ハッシバル軍としては、何をおいてもティルドラスの身の安全を図る必要がある。少しでも彼の身に危険が及ぶようなら彼を守って退かねばならず、延(ひ)いてはそれが全軍潰走のきっかけにもなり得る。「となれば、こちらの取る手は一つよ。陣形は錐行(すいこう)の陣。精鋭をもって一気にティルドラス伯爵の本陣を衝く!」

「それが上策ではございましょう。しかし、将軍を上回る武勇の将が敵の中軍にいないことが条件となりますな。」彼の傍らでメルクオが言った。

「今のハッシバル軍で、軍の駆け引きにせよ一騎打ちにせよ、俺と張り合えるのは、まずはデューシンだろうが……、そのデューシンを左に配してきたな。」とナックガウル。ティルドラスの本陣から少し離れた場所、彼らから見て右手に、将軍の位を示す銀色の吹き流しを押し立てた五、六百人の軍勢が陣を布いている。

「こちらの右の陣を突き崩して後方に回り込むことを考えておるのですかな。」

「自軍の弱兵を知って、主力同士のぶつかり合いを避けてきたか。なに、だからと言って何が変わるわけでもない。こちらが敵の中軍を突破するのが早ければこちらの勝ち、その前にこちらの右の陣が突き崩されればあちらの勝ちということよ。」そしてナックガウルはメルクオを振り返って言う。「メルクオ、お前、デューシンに勝てるか?」

「とても無理ですな。」かぶりを振るメルクオ。

「言い方が悪かったな。俺が敵の中軍を突破するまで、デューシン相手に時間を稼げるかと訊いている。」

メルクオの顔に不思議な微笑が浮かぶ。「それならば、何とかやってご覧に入れましょう。」

「よし、お前に右の陣を任せる。勝たなくてもいい、とにかく守りに徹して陣を崩すな。」

「承知いたしました。」静かに頭を下げるメルクオ。

その彼らの視線の先、ハッシバル軍の左の陣では、将軍のデューシンが床机に深く腰を下ろし、独り考え込んでいた。

本来、自分はこんな場所にいるはずではないのだ。普通に考えれば、本陣でティルドラスの傍らにあって全軍に命令を下すのは、伯国の三人の上将軍の一人であり自他共に認めるハッシバル家最強の将軍でもある自分をおいて他にないのである。

にもかかわらず、今回の戦いで、ティルドラスは自ら主力である中軍の指揮を取ることを宣言し、デューシンとユニにはそれぞれ六百の兵を与えて左右に配した。中軍でティルドラスを補佐して指揮を取るのは、表向きは雑号将軍並みの地位にある尚書のチノーだが、文官の彼にその役目が果たせるとは思えない。おそらくは校尉のリーボック=リーが、ティルドラスの言葉を取り次ぐという名目で命令を下すことになるのだろう。

『信頼されていないのか。』

確かに自分は、跡目争いでは最後の最後でダンを裏切ってティルドラスに付くまで曖昧な態度を取り続け、今も、ティルドラスよりむしろ摂政のサフィアに近い立場にいる。そもそもティルドラスがサフィアを出し抜いてまで単身ツクシュナップにやって来たのも、自分に街の略奪をさせないためではなかったか。

『まあいい。お手並み拝見と行くか。』ティルドラスの本陣に翻る、まだ何も書かれていない白一色の幟に目をやりながら、デューシンは内心つぶやく。

その幟のほど近く、ティルドラスの中軍では、ハカンダル・バーズモン・ケスラーの三人が、間もなく始まる戦いを緊張した面持ちで待っていた。

戦いに当たって、一部の兵士たちにはある命令が出されていた。彼らの目の前に横たわる一本の綱。これをラッパでの合図と同時に、思いきり引くようにというのである。

「いいか、俺たちの受け持ちは五番、長鳴(ちょうめい)一回だからな。それ以外の数が吹き鳴らされたらすぐに縄を引っ張れよ。」周りに向かってケスラーが言う。

「分かってらあ。で、五番が鳴らされたら、縄は引っ張らずにそのまま槍を取って戦えってんだよな。腕が鳴るぜ。」とハカンダル。

「ううー、死にたくねえよ。俺がここで死んじまったら、誰がティルドラスさまの今夜の飯を作るんだ。」二人の傍らで情けない声をあげるバーズモン。

それぞれがそれぞれの立場で時を待つ中、バグハート軍は左右に展開し、陣を布き終えた。期せずして、両軍からほぼ同時に、戦闘開始を命じるラッパが鳴り響く。

「来るぞーっ!」「うおおーっ!」周囲から上がる雄たけびの声。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?