ティルドラス公は本日も多忙② 新伯爵は前途多難(11)

第三章 フィリオの細流(その1)

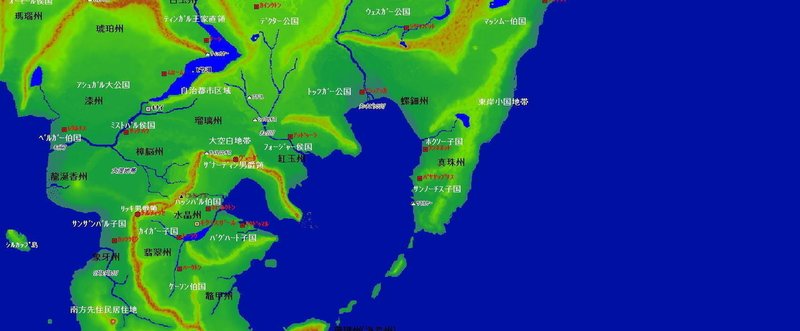

ここで話はいったんネビルクトンを離れ、エル=ムルグ山地を越えて北東にある国・フォージャー候国の国都アッドゥーラへと移る。

これより少し前、アッドゥーラの宮廷では、ハッシバル領を逃れてこの国を頼ってきたティルドラスの弟ダンと彼の配下の処遇をめぐって、激しい議論があった。

エンシラールの港から船で海路をたどり、無事フォージャー領にたどり着いたダン一行は、現地の役人を通じてアッドゥーラの宮廷へと書簡を送り、庇護を求める。だが、彼らの扱いについて、候国内部の意見は割れた。

――流れ者の公子など、飼い置いても何の利もありませぬ。厄介事を引き起こさぬうちに、口実を設けてお引き取り願うのが得策かと。――

――左様。ハッシバル家との間に無用の緊張を生みかねませぬ。受け入れるべきではないと存じます。――

――いや、ここはむしろ、ダン公子を擁してハッシバル領に攻め込み、彼を伯国の当主の地位に就けることで、ハッシバル家を我が国の属国としてしまおうではないか。――

――左様なことができようはずがあるまい。それより、配下の者たちと共に身柄を拘束し、ハッシバル家との交渉材料にするのが上策というもの。そうではござらぬか?――

――しかしそれでは、我が国を頼ってきた者に対してあまりにも冷たすぎる仕打ちでは? 天下の信を失うことにならぬか懸念されますぞ。――

「受け入れるべきです。」その中で強固に主張したのは、フォージャー家の丞相であるクォーティン=コダーイという人物だった。

コダーイは五十二歳。当代きっての名宰相との声が高く、「天下三傑」の一人として広く名を知られた人物である。ちなみに、この時代のミスカムシルで「天下三傑」といえば、コダーイのほか、トッツガー公爵家の尚書令で筆頭軍師を兼ねるアルフォンゾ=ゾーファンと、デクター公爵家の筆頭軍師であるイマム=カンスキー、というのが世評の一致するところだった。

生まれは、当時のイームガー候国の国都で、その後、侯爵家の滅亡とともにトッツガー家の支配下に入ったスンナップの街と伝えられる。若年の頃に家を離れて天下を放浪しながら学問を修め、やがて、当時ハッシバル家の属国であったトッツガー子爵家に仕えると、たちまち頭角を現し、すでに子爵家で重い地位にあった八歳年上のアルフォンゾ=ゾーファンと共に、未来のトッツガー家を背負って立つ逸材として将来を嘱望される。

東のかなた、海の際

トッツガー家に二つの宝

兵を率いて、国を守るはゾーファンさま

民を導き、国を富ますはコダーイさま

当時のトッツガー家では、そんな歌が歌われていたという。

ところが、やがてトッツガー家がハッシバル家を裏切ってその領土の半分を併せ、天下の大国となった直後、なぜかコダーイは突然トッツガー家を去り、フォージャー家に身を寄せる。理由については、終生、彼は多くを語らなかったが、ハッシバル家を裏切ろうとするイエーツを諫めて容(い)れられなかったためとも、国政の方針を巡ってゾーファンと意見を対立させたためとも、故郷のスンナップの街がトッツガー家の兵によって劫掠されるのを目のあたりにしたためともいう。

いずれにせよ、トッツガー家を去ってフォージャー家に仕えたコダーイは、新天地でもその才能を遺憾なく発揮し、たちまち侯爵・ダルパット=フォージャーの全幅の信頼を得て、ついに丞相の位にまで昇った。

丞相というが、侯爵家の丞相というのもおかしな話である。礼法によれば、君主を補佐して国政を司る最高位の行政官を「丞相」と呼ぶのはティンガル王家の朝廷だけで、諸侯の国における行政の最高責任者は、候国以上の大国で「宰相」、伯国以下の小国では「令尹(れいいん)」と呼ばれるものである。実際、候国であるフォージャー家が本来使うべき「宰相」の称号ではなく「丞相」の称号をコダーイに与えているのは朝廷を軽んずる僭上の極みではないかと、ティンガル王家から詰問の使者がやって来たことさえあった。

にもかかわらず、ダルパットは「丞相」の称号を取り下げようとはしなかった。コダーイは決して凡百の宰相ではなく、国の支え、侯爵家の至宝である。そうした人物に与える地位として、朝廷には「相国(しょうこく)」という最高の称号があるが、臣下の身で使うには憚(はばか)りがあるため、一歩退いて「丞相」の称号を与えている。決して常設の官位とするつもりはなく、また、朝廷を軽んじるものでもないので、何とぞお許しを願いたい――。こうした懇願、そして王室への多額の献金まで行った結果、コダーイの「丞相」の称号は特例として認められることとなる。

そのコダーイの発言である。列席者たちは一斉に口をつぐみ、彼の言葉に耳を傾ける。

「確かに、ダン公子を我が国の力でハッシバル家当主の地位に就けるのは困難かもしれません。しかしそれでも、伯国の爵位継承権を持つ公子を我が国が擁していることは、ハッシバル家へのある程度の牽制にはなりましょう。加えて、トッツガー家が我が国に侵入する気配を見せている折、オーエンの智、アクラユの勇は我が国にとって大きな助けとなるはず。他国に、特にトッツガー家に渡してはなりませぬ。客分として我が国に留め、存分に才を振るわせてこそ、我が国の利益にもなり、また、恩を売ることにもなるのです。」

結局このコダーイの意見が認められ、ダンは侯爵家の客分として遇されることに決定する。ダンばかりでなく、アクラユ、さらにオーエンにも、小さいながら一軒の家までが与えられることになった。破格の待遇である。

「良い家だ。」与えられた家の中を、セルキーナと共に歩きながらオーエンは言う。「正直、ここまでの待遇を与えられるとは思っていなかった。」

「あなたに期待されているのだと思います。」とセルキーナ。

「そうか。だとすれば、期待に背かぬよう、力を尽くさねばな。」うなずくオーエン。

そこに思いもかけず、丞相のコダーイが、供一人を連れただけの身軽ないでたちで現れる。「いや、お構いなく。」慌てて彼を出迎えるオーエンとセルキーナに向かって、コダーイは気さくに手を振りながら言った。「お話を伺いがてら、ご不便がないか確かめに参っただけのこと。お邪魔してよろしいかな?」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?