ティルドラス公は本日も多忙② 新伯爵は前途多難(13)

第三章 フィリオの細流(その3)

彼女がハッシバル家に送られたのは四歳の時。表向きは一つ年上のティルドラスの婚約者としてだが、実態は人質だった。

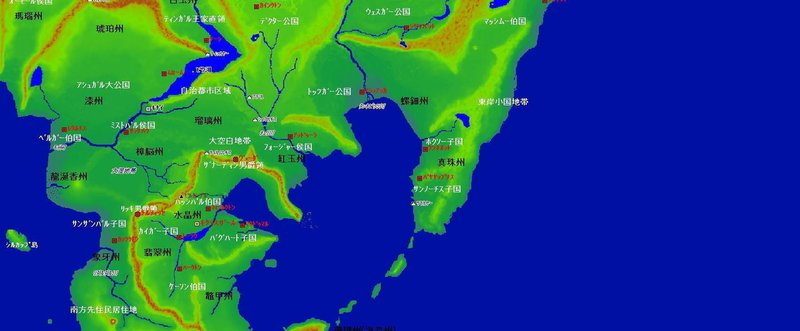

当時、フィドル伯爵の失政によって勢力の衰えたハッシバル家は他国からの間断のない攻撃に苦しめられており、戦上手として名高いイエーツと精強で鳴るトッツガー兵の力を利用して他国の侵攻を食い止めることを当てにしていた。しかし一方でイエーツへの警戒感もあり、人質を取ることでの裏切りの防止と、彼をハッシバル家の姻戚に引き込むことによる懐柔という二つの目的から、この縁談がととのったのである。

だが、その翌年、諸侯の連合軍とハッシバル家が天下の覇権を賭けて戦ったシュムナップの大会戦で、イエーツはハッシバル家を裏切って諸侯連合軍の側につく。彼の裏切りによりハッシバル軍は大敗、当時の国都だったキナイを捨ててエル=ムルグ山地の奥へと逃げ込むことになった。これに先立って、トッツガー家に仕える忍群「牙の衆」の領袖であるジョン=ハボバンが自らキナイの宮殿に潜入してミレニアの奪還を試みるが失敗。作法からすればミレニアは殺されるはずのところ、彼女を預かって育てていたルロアの懇願、さらに、彼女を殺してトッツガー家の恨みを買うことは得策ではないという判断もあって、ミレニアはそのままハッシバル家に抑留され、人質でもありティルドラスの婚約者でもあるという曖昧な立場のまま成長し、四年前、ハッシバル・ミストバル・トッツガー三国間の捕虜交換によってトッツガー家に戻ったのである。

「諫めに参ったと?」

「此度(こたび)の戦のことでございます。」とミレニア。「聞くところでは父上は、国境での些細な争いに遺恨を含んで、兵を発して村々を荒らし、何の罪もないフォージャー領の民たちを苦しめようとしておられるとのこと。左様な非道はお止め下さい。」

「お前は戦を知らぬのだ。」ため息をつくような口調でイエーツは答える。「戦とは綺麗事で済むものではない。我が国が今日の力を得るまでに、どれほどの目に遭ったことか……。」

稲の穂が豊かに実る頃に、地平線のむこうから軍隊がやってくる……。タンネビッツ川河口一帯の平坦で四方に開けた平野は外敵の侵入を受けやすく、当時、周囲を強国に囲まれた弱小国のトッツガー家は、他国の侵攻に対して為す術もなかった。イームガー家、フォージャー家、デクター家……。住民を面白半分に殺戮し、奴隷として連れ去り、女と見れば犯し、村を焼き払うのだった。

彼らが去っても社会の混乱は終わらない。戦争による秩序の崩壊に乗じて群盗が村々を荒らし回り、農地は荒廃し飢えが国中を覆う。さらに、数年に一度は必ず起こるタンネビッツ河の氾濫が追い打ちをかける。気まぐれな自然と人災で生活の糧を失った農民、食うに困った農家の次男坊・三男坊が兵士となり、各地の勢力に雇われていくのだった。こうした「東国の兵」は、かつてこの地方に大きな勢力を持っていた頃のフォージャー家、今は滅びたイームガー侯爵家やカルゲスタン侯爵家といった有力諸侯たちにとって格好の捨て駒となり、わずかな報酬で雇われた名もない兵士たちが、互いに殺しあっては戦場に骸(むくろ)をさらす。

「ハッシバル家も同じことよ。」吐き捨てるような口調でイエーツは言う。「なるほど、キッツ伯爵は、我が国を属国とする事と引き替えに、他国からの庇護を与えはした。だがそれも、所詮は我々を自国のための戦いで手駒とする思惑があってのこと。フィドル伯爵に至っては、我が国のことなど、単に盾としか見ておらなんだわ。――だが、その辛苦の末に、今日の我が国があるのだ。」

トッツガー家の体制は一種の兵営国家である。専属の文官をほとんど置かずに武官が文官の職務を兼ね、官吏の序列や組織も軍の階級・指揮系統に準じる。軍管区はそのまま行政単位としての機能も持ち、兵士のみならず、一般庶民の末端にまで、命令一つでただちに労役への動員や物資の供出が命じられる仕組みが整っている。

法の運用も軍中同様に厳しい。命令には絶対服従。軍への非協力や公爵家への誹謗はそれだけで重罪となり、上級者への反抗は理非に関係なくその場で斬り捨てられても文句は言えない。重税や労役に耐えかねての逃散(ちょうさん)は、兵士の脱走と同様、草の根分けても探し出されて残酷な死刑が科せられるのだった。一般庶民には許可無く居住地を離れることが禁じられ、厳しい法を守らせるため、五世帯から八世帯程度を一単位として連帯責任で縛られた「隣組」による相互監視の目が光る。

「それが民を苦しめていると申す者もおるが、国あっての民ではないか。必要なのは力、何者にも侵されぬ強い力よ。それが国を守り、延(ひ)いては民を守る事にもなるのだ。」

「それは違いましょう。どれほどの力を得ようとも、力でできることなど限られております。国あっての民ではなく民あっての国。民を守るはずの国が、重い税や過酷な法で、かえって民を苦しめる。それでは本末転倒ではございませぬか。」

「それは――」ミレニアの言葉を遮ってイエーツは言う。「それは、ティルドラスの言葉か?」

「……はい。」ミレニアは遠い目でうなずく。「あの方はいつも言っておられました。力でできることなど限られている。強き者が弱き者を貪り虐げ、弱き者が恨みを抱いたまま力を得てまた弱き者を貪り虐げる。それではいつまで経っても終わりはない。恨みそのものを絶たぬかぎり、どれほどの力を得ようとも、安息も平穏も得られはしない。なぜ、世の人々はそれに気付かぬまま、ただ力だけを貪欲に求め続けるのか、と。此度の戦にしても、初めから両国が力を合わせて取り組めば、争いを鎮める機会などいくらでもあったはず。それを怠ったまま、ただ力を振りかざして事を荒立て民を苦しめる。何者にも侵されぬ強い力を得た時こそ、弱き者に手を差し伸べて恨みを解き、宿怨の根を絶つべきではありませぬか。」

「あの者のことなど忘れろ!」厳しい口調でイエーツは言う。「どの道、ハッシバル家は長くはないわ。跡目争いに勝って伯爵の地位に就いたとはいえ、ティルドラスは摂政のサフィアに国権を握られて食客同然の有様、そのサフィアも、宮廷内のけちな権謀術数にこそ長けておろうが、所詮、乱れた国を立て直すことなどできぬ器よ。」

「しかし――」

「もう良い!」腰を下ろしていた床机から立ち上がり、ミレニアを見据えながらイエーツは続ける。「一つ言っておく。女は家を治め、子を産み育てるが役目。国事や兵事への口出しは控えよ。ミギルどのも、それを望んでおろう。」

「!」目を見張るミレニア。その彼女を振り返ろうともせぬまま、イエーツは部屋を後にする。

残されたミレニアは呆然と天を仰ぐ。父・イエーツが、属国であるマッシムー子爵家の次男・ミギル=マッシムーに自分を嫁がせようとしている話は薄々聞いていた。そして、他人に心を許さず秘事を漏らさない父がその名をはっきり口にしたということは、ほぼ話が決まりかけているということに他ならない。一度決まってしまえば、どれほど抵抗しようと、父の意思のままにマッシムー家に嫁がされることになるのは見えている。

『ティルドラスさま……。』

膝の上で握りしめられた彼女の拳。その上に、ひとしずくの涙がこぼれ落ちる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?