ゴッドファーザーに学ぶこと

締め切り前に原稿を送れたので、1人で『ゴッドファーザー』を観に映画館へ出かけた。

「午前10時の映画祭」という、全国のシネコンで永遠の名作映画をリバイバル上映する企画のラインナップに、『ゴッドファーザー』も選出されているのだ。

上映最終日だったせいか、錦糸町の映画館の劇場シートは朝イチにもかかわらず、全体の半分以上、おそらく100人は超える客で埋まっていた。

平日の午前10時、しかも『ゴッドファーザー』とくれば客層はシニアばかりかと思えばそうでもなく、20代や30代の男性1人、女性1人という客も多くて、わたしを含め、良質な映画を午前中にさくっと観られるこのシネマイベントの意義に賛同する者同士の、不思議な連帯感があった。

10代のころから映画が好きで、学生時代の一時は映画の記事を書く仕事をしたいなんて思っていたこともある。だから今も仕事に区切りがつくと、いい映画を観に行きたい、とまっさきに思う。

『ゴッドファーザー』をちゃんと観たのは、たぶん20代の終わりのころ。それまで単館上映のアート系映画を好んで観ていたけれど、一人暮らしの部屋でケーブルテレビの映画専門チャンネルを契約して、夜中や休日にそれを流しっぱなしにしているなかで観たのが最初だと思う。それまでは映画通のおじさんたちがこぞって絶賛するマフィア映画、という認識だったのだけど、実際に観たら、あまりの感動にしびれてしまった。

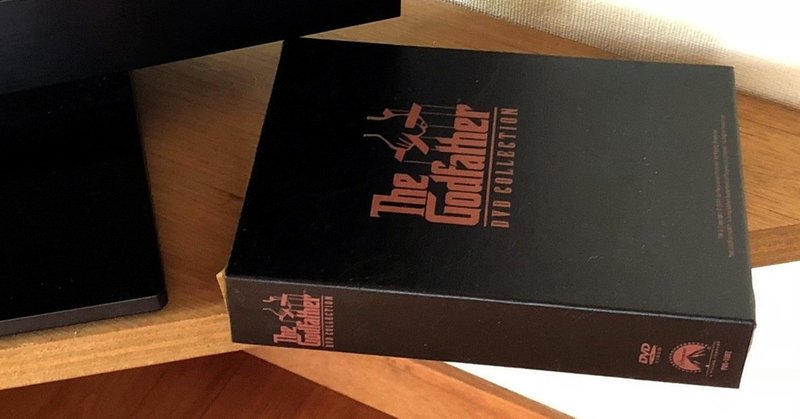

以来、暴力シーンが苦手で直視できない場面がいくつかあるのを差し引いても、『ゴッドファーザー』は大好きと胸を張って言える。その思いが高じて、パート1、2、3と特典映像集が入ったDVDボックスも買ってしまったほどだ。

人生の皮肉がドラマの厚みを生む

『ゴッドファーザー パート1』が製作されたのは、わたしが生まれた1972年。DVDやテレビでは何度も観ているが、スクリーンで観るのははじめてだ。実際に大画面で観ると、デジタルで再編集されているとはいえ、最近の映像よりも陰影がうんと濃く、たとえば薄暗い場所に身を隠すシーンや、顔の半分が影になっている場面は、暗い部分が深い闇のように真っ暗で、光が当たっている場所とのコントラストがうなるほどかっこいい。

観るたびに感動ポイントが違うのが映画をくり返し観る醍醐味だけれど、今回はじめてドン・コルレオーネを演じるマーロン・ブランドの渋さに魅了されている自分にちょっと驚いた(以前までは息子役の若きアル・パチーノの輝きに夢中だった。男の渋みがわかる年令になったということ?)。

いくつものファミリーを擁する一大マフィアのボスにして、家族と仲間へ愛情が海のように深いシチリア男。莫大な儲けになるとわかっていても麻薬の取引に手を出すことは許さず、息子たちのなかでも一番賢いと目をかけた末っ子マイケルにはあえて堅気の道を歩ませようとする。

もう1人、ドン・コルレオーネが引き取って育てた孤児で、コルレオーネ家専属の弁護士となったトム役のロバート・デュバルもかっこいい。知的で冷静で、この男なら信頼できる、という雰囲気は、コルレオーネ家のほかの息子たちにはない魅力だ。

しかし父親があまりに偉大すぎて、息子たちのなかにはその器を引き継げる者がいないという皮肉が、『ゴッドファーザー』を単なるマフィア映画に終わらせず、厚みのある人間ドラマへと引き上げている。

3時間にも及ぶ長編でありながらストーリー展開にはまったく緩みがなく、シーンひとつひとつの構図も美しく、その完璧さにひれ伏すしかない。

映画に匹敵するほどおもしろい制作秘話

はじめてスクリーンで観た『ゴッドファーザー』の感動の余韻に浸りながら家に帰ってきて、今度はリビングで、DVDボックスに収容されている特典映像を観た。

このDVDボックスを買って以来、本編と同じくらいくりかえし観ているのが特典映像である。内容がとにかく豪華で、たとえば、パート1の撮影に入る前にキャスティングのために行われたカメラテストの記録など、お宝映像が満載なのだ。ここに入っている撮影秘話を編集するだけでも一本の面白いドキュメンタリー映画になる、と確信するほどに。

そしてこの『ゴッドファーザー』の制作秘話をときどき観たくなる理由は、「ものづくりの苦労と喜びって、きっとこういうことなんだ」という学びがあるところ。というのも、これほどの名作にして、実は完成まで苦難の連続だったというのだ。

そもそも、当時のフランシス・フォード・コッポラ監督はまだ33歳。ヒット作のキャリアもない若手の1人で、『ゴッドファーザー』は制作が決まってから原作小説がベストセラーとなり、映画の注目度が一気に高まった。そのため、映画会社のパラマウント側は監督をいつでも交代できるようにと、次の候補の監督をつねに現場にスタンバイさせながら、彼を精神的に追い詰めたという(信じられないけど、コッポラや役者陣がそう証言している)。

同じく屈辱的な思いを味わっていたのが、やはりまだブレイク前だったアル・パチーノ。コルレオーネ家3兄弟の末っ子として堅気の立場から父の後継者の道を選ぶ、ドンと並ぶもう1人の主役ともいえるマイケル役。

コッポラ監督は、アルの目の強さと繊細な演技、イタリア系のルーツを持っている点などを買っていたのだが、毎日のように映画会社の人間が現場にやってきて、「彼を降ろしてもっと有名な役者(具体的にロバート・レッドフォードの名前が挙がっていた)に代えろ」と圧力をかけてきたそうだ。

そんな緊迫した現場で、他の役者たちも、この映画はいったいどうなるのか、本当に完成や公開にこぎつけるのかという不安を抱えながら撮影を続けているとき、作品のクライマックスともいえるシーンの撮影を迎える。

それは、人を殺した経験もないマイケルが、対立するマフィアのボスと悪徳警官をレストランで計画的に射殺する場面。

父の仇を討つという使命感と、大役を買って出てしまった意地、極限の緊張と同時に、自分の中に眠っていたマフィアの獰猛な血が目覚める瞬間、という複雑なシーンだが、アル・パチーノは見事に演じきり、その日を境に映画会社は文句を言わなくなった……というエピソードが語られている。

デニーロはオーディションに落ちて続編の主役を獲得

さらにさらに、わたしがいつも巻き戻してまで観てしまうのが、映画のオーディションにやってきた(そして落選した)若きロバート・デニーロのカメラテストの映像だ。

デニーロがオーディションを受けたのはコルレオーネ家の長男のソニー役で、役柄はケンカっ早くてチンピラみたいな軽薄男。それに対してデニーロの魅力はもっと深みがあって光るものがあり、ソニーのキャラクターとはまったく違うタイプだとコッポラ監督は判断した。

そこでパート1のソニー役としてはあえて採用せず、かわりに続編のパート2で、デニーロに若き時代のドン・コルレオーネを演じさせることを閃いた、という逸話に鳥肌が立ってしまう。

実際に、デニーロを主役に『ゴッドファーザー パート2』が1974年に制作され、その作品は「パート2は1を超えられない」という定説を覆して、1に匹敵するほどの名作となった。『ゴッドファーザー パート2』のロバート・デニーロといったら、この世のものとは思えない神々しいまでのカッコよさで、コッポラがいかにデニーロに惚れ込んで撮ったかがわかる。それに、デニーロがもしパート1でソニー役をもらっていたら、彼の俳優としての運命は変わっていたかもしれない。

あらかじめスター級の人気俳優が勢ぞろいして、製作費は潤沢で、理解ある映画会社に見守られて……という、安心で安全で恵まれた状況で作られていたら、『ゴッドファーザー』の全編に漂う、どこかヒリヒリとした緊張感ははたして生まれていただろうかと、制作秘話を観るたびに思う。

想像するだけで胃の痛くなるような状況で、強靭な精神力と統率力で現場を引っ張った30代の若きコッポラ監督と、彼を信じて各々の役割を全うした役者たちによって、50年近く経っても色褪せないほどの名作が生まれた。

映画に純粋に感動すればするほど、この作品が生まれた背景に思いをはせながら、ものをつくるうえで見失ってはいけないことをおしえられる気がする。

それは簡単にいえば、「これがいいと自分が感じたことを信じて、周囲も納得させながら貫き通す強い気持ち」だと、今のところ解釈しているのだけれど。

長々と書いてきたわりに、ちょっと簡単にまとめすぎかしら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?