信仰することの難しさ

私は上座部仏教を信仰しています、と人に対しては言っています。私が上座部仏教に対してとっている態度は「信仰」という表現で合っていると思っているからです。

仏教では「仏(お釈迦様)・法(仏教の教え)・僧(出家者たちの集団)」という三宝を篤く敬うことが大事だとされます。私は、お釈迦様は悟りを開いて教えを説いた方だと「信じて」いますし、上座部仏教で言われている教義は正しいお釈迦様の教えだと「信じて」いますし、仏法を過去から現在において伝えてくださっている僧侶の方々に敬意を払っています。なので私は仏・法・僧を敬うことはできていると思っています。

しかし信仰には深さがあるので、「篤く」敬っているか、と問われるとずいぶん疑問符がつきます。

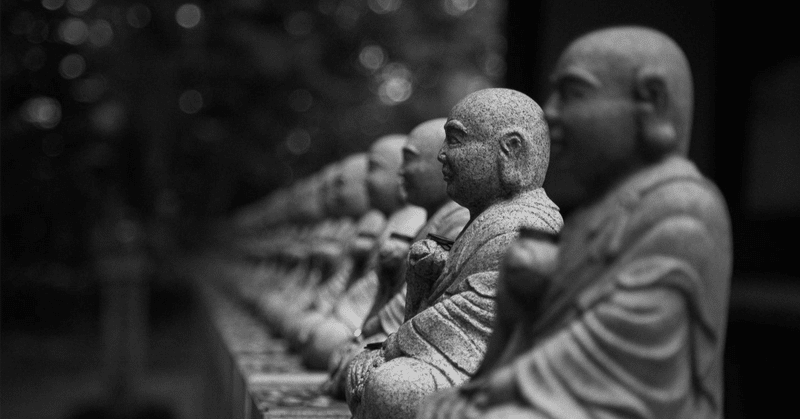

タイのスカトー寺で修行させていただいた時、僧侶の方々が托鉢される時は後ろについて同行させていただいていました。

托鉢の時に僧侶の方々は村を歩くのですが、その道々で村の人たちが僧侶の方々に食事をお布施をするために待っています。僧侶の方々が近づいたら僧侶の方々が持っている鉢に食べ物を入れてお布施します。お布施を受けた僧侶は村の人たちに祝福の偈(呪文みたいなもの)を授けます。村の人たちは待っている時もお布施をした後も跪いて手を合わせ、恭しく頭を垂れています。その姿は「信心深い」という形容がまさに当てはまる姿でした。

一つ特に印象的だった光景があります。

何日目かの托鉢に同行していた時、ある家の前に小学校低学年くらいの子どもが待っていました。タイでは僧侶にお布施をすると功徳が得られると素朴に信じられているので、親がその子に手づからお布施させることで、子どもに功徳を積ませようとしたのだと思います。

僧侶の一団がその家の前まで来たとき、その子は食べ物を一つ鉢に入れ、恭しく跪いて頭を垂れて合掌し、祝福の偈を受けていました。

私はその子が合掌しながら祝福の偈を受けている姿がとても美しかったので感動しました。そして「ああ、こういう経験を積んで大人になった人の信仰と私の信仰は深さが違うな」と痛感しました。

私の「信仰」は大人になって、自分でいろいろ試したうえで「これがいいな」と感じて選んだものに対する「信仰」です。頭で考えた「信仰」とでも言えるかもしれません。

それに対してタイの人々は生活の中に信仰が自然に溶け込んでおり、いわばそうした空気感がしみ込むようにして醸造された「信仰」です。私の頭でっかちの「信仰」ではその深さにとても及ばないと痛感しました。

タイの方々とは違う「信仰」の在り方も私は見てきました。

私が高森草庵で暮らしていた時、そこで生活を共にしていたシスターは非常に信心深い方でした。シスターは中学生の頃に初めて教会に行き、そこで感動し「シスターになりたい」と思い、親の反対などいろいろな障害を乗り越えて洗礼を受けてシスターになった方です。

シスターはクリスチャンでない家庭で生まれ育った方だったので、状況としてはタイの方々よりは私に近い方です。つまり、物心ついてから宗教(キリスト教)に触れ、その教えを信じていらっしゃる方です。

そのため、私が信仰において辿ることが可能な道筋としてはシスターの信仰の在り方がより適切であるとは思いますが、しかしあそこまでの信仰の深さは得るのは私には無理だと思っています。

以前の記事でも書きましたが、シスターの信仰の在り方は生きざまに表れています。常に「神様」に心を向け、我を出さない「仕える」生き方を何十年も続けられていたシスターからは、薫るような深い信仰が伺えます。

信仰にも素質が必要であるのかもしれません。私のように頭でっかちの人間にはあそこまで深い信仰に至ることはできそうにありません。

もう一つ、信仰にまつわる光景があります。

これは聞いた話ですが、ある人生に迷っている方が牧師に「神の存在を信じていますか?」と尋ねたそうです。すると、その牧師は「そこのコップについて『そこにあると信じる』とは言わず『ある』と言いますよね。そのコップは『信じるまでもなく』そこにあると『知っている』からです。同じように私は神の存在を『信じる』ではなく『いる』と感じます。それくらい神の存在の確かさを実感しています」と答えたそうです。

尋ねた方がさらに何故そう思えるようになったのか尋ねると、「私は人生で困難なことに出会う度に神に祈り、自分がどうすべきかを問うてきました。すると、その場面ごとに『こうすればいい』ということが具体的な形で示されるのです。それが私には神への祈りの応答であると確かに感じられました。それが何度も起きたので、自然と私は神が『確かにいる』と感じられるようになりました」と答えたそうです。

「信仰している」と言うからにはこれくらいの境地にならないと「信仰している」と言えなさそうです。そして私はこの境地で上座部仏教を「信仰している」とはとても言えません。

今あげた信仰における三つの態度は、それぞれ種類の異なるものではありますが、その信仰の深さは私より深いものです。これらの深さで信仰することができるかどうかにはその人の気質や素質といったものが大きく影響するように思います。私のように物事をまず理屈で考える人間には、深い信仰は難しそうです。

また、ある別の牧師の方は「信仰に目覚めるのは事故に遭うようなものだ」とも表現されていました。意識的に「信じよう」としても信じられるものでは無く、まるで事故に遭うかのように、自分の意志ではどうしようもない状況に遭遇した時、人は「信仰」という心境に目覚めるのだ、という意味です。

そういう意味でも、私が深い信仰に至るには、私がいくら意識的に努力しても到達できないものなのだと思います。

私は、率直に言うと深い信仰者の在り方に憧れています。それは、今まで述べてきたように私自身がその深い信仰を持っておらず、かつ、その深い信仰を私が持てないことを強く自覚しているのも理由の一つだと思います。ないものねだりの心境もあるかもしれません。

また、深い信仰を持っている方々は非常に安定した心をお持ちです。どんな逆境にあっても、自分に揺るぎない信仰を持っていれば、その逆境に負けることなく、その時自らが行うべきことを淡々と実行していけるからです。深い信仰を持っている方は、極端に言えば自分の生死よりも信じるものの方が大事である場合もあるため、自分の生死がかかった場面でもうろたえることが無いのでしょう。

私は深い信仰を持っている方々はいわゆる「幸せ」な境地にいる方々だと思います。これは皮肉ではなく、言葉通りの意味において「幸せ」だと思っています。

私が不幸だと感じる時は、自分に寄る辺なく、頼るものがないときです。そういうときは非常に不安定で、環境の変化を直に受けてしまい、それに右往左往するしかありません。確固とした軸になるものが無いからです。

しかし、深い信仰を持っている方々は、その信仰を軸に状況に対応できるので、その時々に変化による苦しみを受けることはあるでしょうが、寄る辺なさを感じることは無いでしょう。

私にはその「軸がある安心感」というものがあることが「幸せである」と思えるのです。

しかしいくら無いものねだりをしたところで、それらが手に入るわけではありません。私が深い信仰によって安心感・安定感、言い換えれば「幸せ」を手にすることができないなら、それに代わるものを見つける必要があります。

お釈迦様の最後の言葉として伝えられている「自灯明・法灯明」は、「みずからを拠り所とせよ。仏法(仏の教え)を拠り所とせよ」という意味であると伝えられています。

タイの方々の信仰の例とは反しますが、仏教の本来の教えでは、信仰よりも実践によって自らの実感に根拠を求めるものです。

私が信仰によって安心立命できないのであれば、仏教の本来の教えである実践による安心立命を求めるしかないでしょう。それは私が実行できる、恐らく唯一の「幸せ」を得る道筋ですが、それでも私は「信仰による幸せ」に対する憧れを捨てられないでいます。

本日は以上です。スキやコメントいただけると嬉しいです。

最後まで読んでくださりありがとうございました!