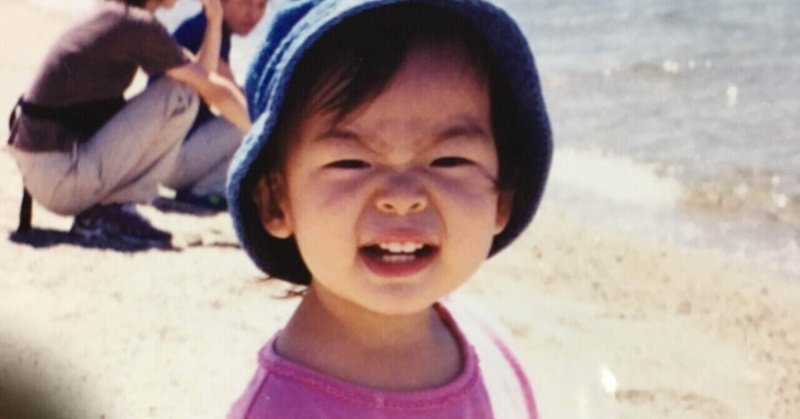

園長先生を神様だと思っていた話

通っていた幼稚園の園長先生を、本気で神様だと思っていた時期がある。それも小学校中学年くらいまで。

当時の私はあらゆることが曖昧だった。この世にポンッと産まれて数年しか経っていないのだから当たり前なのだけれど、清々しい程の曖昧さで生きていた。

友達とするおままごとでは何故か毎回犬役で、四つん這いで「バウッバウッ」と闘犬のような吠え方を喜んでしていたし、友人をブリッジの姿勢のまま追いかけ回していたりした。ちょっとした遊びでも、面白味を見つけるのがとても上手な子供だった。

ちなみに、当時の将来の夢はシンクロナイズドスイミングの選手だった(新聞にたまたま載っていた選手が着けている鼻栓がとてもかっこよく見えたというだけの理由で)。

水に顔をつけることもできなかったのに、私は将来、自分があの鼻栓をつけて水中で演技をすることを信じて疑わなかった。

そんな幼少期を過ごした幼稚園の長、すなわち園長先生。この方がとにかくインパクトのある人物だった。

園児でもわかる明らかに高い洋服、きらきらと輝く装飾品、真っ赤なルージュにお粉がふんだんに乗った肌、富を具現化したような香り。乗っている車椅子も心なしかシンデレラの魔法の馬車のようにきらきらとして見える。

私は最初に見たときに「魔女がいる」と本当に驚いてしまった。この時、千と千尋の神隠しの湯婆婆と園長先生がイコールで結びついた。当時は権力という言葉を知らなかったけれど、確かにあの時肌身で圧倒的な権力と格の違いを感じていた。

入園式で、マイクを持ってゆっくりと話す園長先生は、後光が差して見えた。理屈じゃなく感覚で、この人は一番偉い人なのだと理解できた。

園長先生の話はかなりの尺があったけれど、私も周りの園児達もぐずることもなく目を輝かせて聞いていた。今考えると異常な光景だと思う。

そして、認識している世界が極端に狭かった私は、この人こそが宇宙で一番偉い人、偉い人は神様、この人は神様なんだ!と、とんでもない思考の飛躍をしてしまったのだ。入園初日にして、園長先生は私の信仰対象になった。

幼稚園は楽しかった、と思う。全てが真新しくて、毎日が発見で、大泣きしたり大笑いしたり忙しなかった。

先生が読み聞かせで『エルマーの冒険』を読んでくれて、気狂いするくらいハマって、台詞を覚えるまで読み返したこと。

軽井沢にある、園の施設でのお泊まり会の夜に、母親がいない不安で一晩中大泣きしたこと。

チャンバラごっこが流行って、誰が一番強い剣を作れるか(チラシとかをほそ〜く丸めたものを、重ねたただの棒を剣と表する園児の無垢さ、めちゃ可愛い)切磋琢磨したこと。

全てが新鮮だったあの頃。歳を重ねれば重ねるだけ色んな物事が上書き更新され、当時の記憶は遠ざかっていく。それが少し寂しい。今だってチラシで細くて硬い剣を作りたいのに。

そうして輪郭がボヤけていく過去たちの中でも、園長先生だけは輪郭がくっきりと刻まれている。直接喋る機会はあまりなかったはずなのに、毎日遊んでくれた先生よりもずっと覚えている。

園長先生との思い出は2つある。

1つ目は誕生月の儀式だ。

儀式というか正確にはただの小さな催しなのだけれど、なんとなく儀式と言いたくなるような神聖さがそこにはあった。

ほぼ毎月ある集会で、誕生月の子達が壇上に上がってみんなから祝福を受ける。ただそれだけのありふれたイベントなのだが、最後に園長先生が壇上の園児一人ひとりの頭に手をぽん、と載せる謎の儀式がある。頭を撫でる、というよりぽん、と載せる。そして一言「おめでとう」。それだけ。

でも、当時は園長先生のことを神様だと本気で信じていたので、その儀式は私にとって人生の一大イベントだったのだ。

普段は遠目でしか拝むことのない園長先生を間近で見られる、しかも触れられる!神様に!

そう思うとなんだか緊張して、誕生日が近づくとその儀式のことで頭がいっぱいになった。

そして、儀式当日。もう当日は興奮して訳が分からなくなって、途中から園長先生から偉大な力を授かる儀式だと勘違いしていた。なんて単純で幸せな子供。

次々に祝われていく園児たち。どんどん園長先生が近づいてくる。高揚のあまり気を失いそうになるのを堪えていたら、いつの間にか目の前に園長先生がいた。神様の瞳に私が映っている。

「おめでとう」

笑顔にも種類があるのだと、その時初めて知った。両親が私に向ける柔らかな笑顔や、友人の無邪気な笑顔とはまた違った笑みだった。

そしてその綺麗な微笑みには、色んな思いが含まれているような気がした。

ただ私はあまりに幼すぎて、その含まれたものに気づくこともなく、そしてその答えなど知る由もなく、頭の上に載せられた温かい掌の感触を感じながら、直立不動でこの数秒間の出来事を脳裏に焼き付けた。

2つ目の出来事は不意にやってきた。

私が男の子に混じって園庭でサッカーをしている最中に事件は起きた。

男の子が蹴ったボールが私の顔面に直撃したのだ。人生での不可避イベント。

さっきまで一生懸命に追っていたボールがいつの間にか目の前に現れたかと思うと、その瞬間顔面に走る衝撃。チカチカする視界。足元に落ちるボール。口をぽかんと開けた男児と急いで駆け寄ってくる先生の焦った顔。

色んな事が同時に起こったので、何が起こったのか把握するまで数秒を要した。そしてどうやら自分の顔面にボールが当たったらしいとわかると、自分でもびっくりするくらい涙が出た。それはもうわんわんと泣いた。涙が勝手に口の中に入って、その不快感にまた泣いた。途中から痛みなんてどうでもよかった。ただ泣くということにひたむきになっていた。命がめらめらと燃えている感じがした。

あまりにも私が全力で泣くので、先生も困り果ててしまって眉毛がハの形になっていた。その眉毛を見て、また泣いた。

「そうだ、なっちゃん。園長先生のところ行こうか」

園長先生、というワードが出てきてハッとした。涙はまだ流れ続けていた。

痛い、悲しい、びっくり、恥ずかしい、不快、園長先生、痛い、帰りたい、園長先生、びっくり、園長先生、園長先生、園長先生…。

いつの間にか頭の中は園長先生でいっぱいになった。そして先生と私は手を繋いで、園長先生のいるらしい部屋を目指した。

始めて入る部屋だった。ドアの向こうは未知の世界だった。いつも過ごす教室や集会をするホールとは全く雰囲気が違った。

園庭ではしゃいでいる園児たちの声が遠ざかる。魔法の国に入り込んでしまったのかと急に不安になって、先生の手のひらを強く握りしめた。

足元は赤のカーペット、ふと気配を感じて斜め上を見上げたら、自分と同じくらい大きい魚がこれまた大きな水槽で泳いでいた。突然の非日常的な光景に涙が引っ込んだ。

「園長先生〜。いらっしゃいますか〜?」

大きな魚に気を取られている間に、付き添いの先生が間伸びした声で園長先生を呼ぶ。少し経って、奥から園長先生がゆっくりと出てきた。

ここの空間だけ時間の流れが遅いような気がした。なにか良い夢を見ているような心地だった。

園長先生に事情を説明したらしい付き添いの先生が「じゃあ園長先生、よろしくお願いします」と足早に園庭に戻っていく。

私は呆然としたまま、陽の光に照らされた眩い場所に、溶けるように消えていく先生の背中をただ見つめていた。

「こっちへ来てごらん」

園長先生の存在をすっかり忘れていた私は、突然背後からかけられた声にびっくりして小さく跳びあがった。この空間には私と、園長先生と、のんびり泳いでいる大きな魚しかいない。幼稚園の中とは思えないほど静かな空間だった。

私一人だけに与えられている言葉。大人数の園児達相手にではなく、向かい合っている私だけに届く言葉。自然と園長先生の方に足が動いた。カーペットと靴の擦れる音が、やけに大きく感じられた。

これから何をされるのだという不安を抱えて、神様の前に立つ。

「痛いの痛いの飛んでゆけ」

本物の魔法をかけられていると思わせるような重厚な声が身体全体に染み込んだ。

気がついたら触れられていた手は私の額から離れていて、肝心の痛みはなんの余韻も残さずに静かに消え去っていた。魔法をかけ終わった園長先生はただニコニコとしていた。悪戯をし終わったおばあちゃん、みたいな親しみやすい表情だった。

斜め上からは、水槽のコポコポという羊水を思わせるような音が規則的に聞こえていた。

その後のことは、よく覚えていない。

寝惚けて意識が覚醒しきっていない時みたいに、ぼんやりと友人の輪の中に戻って、ぼんやりと帰りのバスに乗り、ぼんやりとしたまま眠った。

思い出として身体に馴染むまでに、そう時間はかからなかった。日々新しいものに出会い、別れ、世界は膨張し続けていたからだ。

気がつけば私は大人になっていた。

そういえばそんなおばあちゃん園長がいたな、と懐かしく思えるくらいには時間が経っていた。

園長先生が神様でもなんでもないただのおばあちゃんだとわかった時、私はそこまで残念に思わなかった。

私はその人のことがただまっすぐに好きだった。揺るがない存在というものが世界にあると信じさせてくれたのは園長先生だった。信じられるものがあるこの世界は生きるに値する場所だと、そう思えた。

園長先生は、今でも過去の私を照らす神様だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?