成果を出すにはメンバーをエンパワーしよう!

いつも熱中する組織のnoteをお読みいただきありがとうございます。

今週は中島が投稿致します。

今回のテーマは「エンパワーメント」。これまで「メンバーが自ら考え、動き出す育成術」について取り上げてきました。そして、このようなメンバーを育成するには欠かせないテーマであると感じています。

というのも、「自ら考え、行動する」ことをメンバーに期待しつつも、もしかするとマネジャー自らそれを阻んでしまっている可能性がある、からです。

特に40代、50代の同世代のマネジャーは、メンバーとの関係やメンバー育成における自身のアプローチを見つめ直す機会にして頂ければと思います。我々が部下だった時の上司像と今求められている上司像とでは、かなりのギャップがあるでしょう。恐らく、皆さん自身も日々マネジメントする中で、違和感を持つ場面もあるのではないでしょうか。

人生100年時代、40代や50代は人生の折返し地点に過ぎません。自身の在り方や考え方をアップデートするのに遅いという年齢ではなくなりました。

自身をアップデートするか? それとも諦めてしまうか? それは皆さん自身で決めることですが、少しでもアップデートの必要性を感じているようであれば、是非、一緒にエンパワーメントの探求を開始しましょう!

1.エンパワーメントとは?

皆さんは「エンパワーメント」という言葉を聞いて、どんなことを想像するでしょうか?

何人かのマネジャーの方に聞いてみると「権限移譲」や「力を与えること」と答える方がいました。もちろん、「よく分からない」という方もいました。インターネットでも調べてみましたが、これらに近い定義で使っている記事も多かったと思います。しかし、これまでの私の経験から、このような言葉で覚えていてもあまり現場では役立たないように感じます。

ケン・ブランチャード氏他著の「社員の力で最高のチームをつくる 〈新版〉1分間エンパワーメント」の中でも、明確に否定しています。

そして、こう定義しています。

エンパワーメントとは、『社員がもっているパワーを解き放ち、それを会社の課題や成果を達成するために発揮させること』

そもそも「人はもともとたっぷりパワーをもっていて、立派に自分の仕事ができる」という前提から「人にパワーを与えることではない」と否定しているのです。

我々熱中する組織でも、そういう前提に立っています。「社員は皆、『良い仕事をしよう』と思っている。そして、もともとエネルギーを持っている」と。

そういう前提のもと、「メンバーの持っているエネルギーをなすべきことへ向け、それを思い切って放出させる。エネルギーを高め合う関係をつくり、さらに、それらのエネルギーをチームに循環させること」で、なすべきことを実現し続けられると考えています。

そして、社員の「パワーを発揮させる」「エネルギーを思い切って放出させる」環境を整えることがマネジャーの大きな役割の一つと言えるでしょう。

2.どうやって環境を整えればいいのか?

先ほど、ご紹介した「社員の力で最高のチームをつくる 〈新版〉1分間エンパワーメント」の中では、エンパワーメントを成功させるコツとして、以下の「3つの鍵」について紹介されています。

第1の鍵:全社員と正確な情報を共有すること。

第2の鍵:境界線を引いて、自律的な働き方を促すこと。

第3の鍵:階層思考をセルフマネジメント・チームで置き換える。

それぞれ簡単に解説すると、

第1の鍵は、業績など全ての情報を共有し、メンバーとの信頼関係を築くということです。

第2の鍵は、①目的、②価値観、③イメージ、④目標、⑤役割、⑥組織の構造とシステム、の6つの境界線(ガイドライン)を示し、自立した働き方を促進するということです。

第3の鍵は、メンバー全員がチームスキルを学び、それぞれがセルフマネジメントできるようにするということです。

私はこれを見た時に、これまでのコンサルティングの経験から「目標達成の仕組み」を整えることで、この「3つの鍵」について実現できると感じました。

3.目標達成(PDCA)の仕組みを整える!

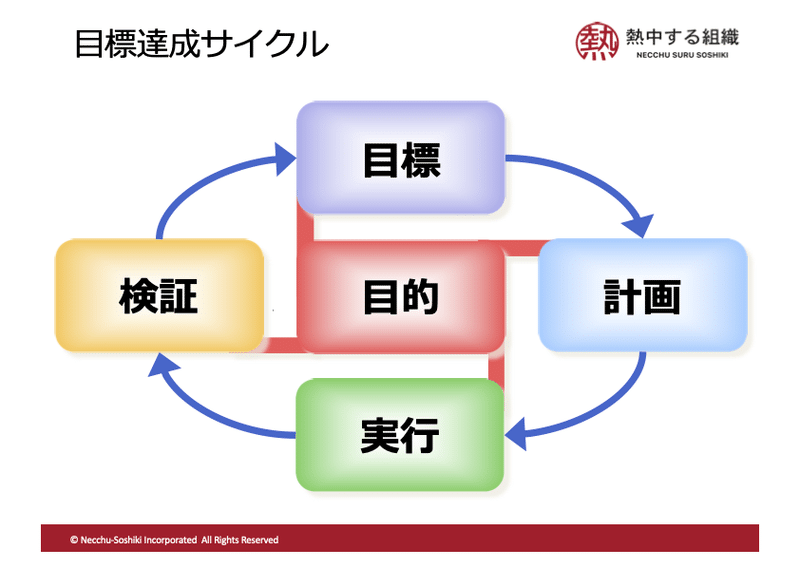

以前の記事「チームをまとめ、成果を出す(2021年7月7日投稿)」でも、この目標達成サイクルをご紹介しました。そして、これまでに様々な組織で目標達成の仕組みがその組織で機能しているかどうかの分析を行ってきました。

その分析から分かったのは、「設定された目標」や「達成に向けた計画」「行動状況」がちゃんと見える化されてなかったり、不完全であったり、そもそも無いというケースも少なくありませんでした。

これでは正確な情報は分からず、自律的な働き方をするためのガイドラインも曖昧です。この状況で、単に「権限移譲」しても、社員のパフォーマンスは上がらないのも無理はありません。

これが前述した「マネジャー自ら阻んでしまっている可能性がある」と言っている所以です。

ですから、目標達成の仕組みをしっかり整えましょう、とお伝えしています。

ではどうすればいいのか?

何も特別なことを言うつもりはありません。これまでお伝えしてきた通りなのですが、目標達成の仕組みをチーム内に機能させる秘訣を一言で言えば、「上から下に一方的に落し込む」ということではなく、「メンバーを巻き込み、一人ひとりの主体性を引き出す」ということでしょう。

そして、目標達成の仕組みの要素毎にもう少し詳しくお伝えしますと、

【目的】

社員がやりがいを持てるような全社の目的(ミッション・ビジョン・バリューなど)を作ります。その際に少しでも社員を参加させることができると社員は“自分事”として捉えるようになります。ソフトバンクの30年ビジョンはその好例でしょう。

【目標】

その全社の目的を達成するために、我々の事業は「いつまでに、なにで、どんな成果を出せばいいのか?」を最終的には数値で設定できるといいでしょう。そして、それを個人まで落し込む際に、パズルのピースのように、それそれが全体のどの部分を担っているのか(役割や数値目標)がはっきり見えるようにします。そうすることで社員に責任が芽生えます。

【計画】

数値目標を行動できるレベルの計画へ落し込んでいきます。そうすることで行動の一歩目が具体的となり、社員自身の思いが行動へと繋がっていきます。

【実行】

社員には目的や目標を意識させ、責任ある行動を求めるようにします。そして、自分の責任を果たすために、自身で組み立て、行動する習慣を身に着けさせるようにします。さらに、失敗を恐れずチャレンジしようとする雰囲気をチームに根付かせられるといいでしょう。

【検証】

行動がうまくいってもいかなくても“学ぶ”チャンスに変えていきます。行動から得た知見を蓄積したり、発見した仕組みの不備などを改善したりすることで、チームはどんどんスパイラルアップしていくでしょう。

このような環境を整えることで、第1の鍵である業績関係の情報ははっきりと見えるようになり、第2の鍵である「自律した働き方を促進するガイドライン」も明確になります。こうしてチームの目標達成の仕組みが整理されることで、第3の鍵である個々のセルフマネジメントが可能となる環境が整ったと言えます。

このような環境が整えば、メンバーはエンパワーされ、少しずつかもしれませんが、自ら考え行動し、成果へと繋がっていくのです。

4.最後に

さて、今回もいかがでしたでしょうか。

エンパワーメントとは、単に「権限を移譲する」ということではなく、マネジャーの在り方や考え方をアップデートするばかりか、組織のオペレーティング・システムとも言うべき「組織を支配する考え方や感じ方の癖」をアップデートするほどの改革であり、マネジャーは覚悟を持ち、信念を貫く必要があります。決して簡単なことではありませんし、どこにも正解などありません。

しかし、だからこそ成し得た人が少ない世界へと辿り着くことができるのではないでしょうか。

これをご覧頂き、少しでも「エンパワーメント」に興味を持ち、現場で実践するきっかけになれば幸いです。是非、一緒にエンパワーメントの国へ旅立ちましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?