【近現代ギリシャの歴史13】国際関係の中のギリシャ

こんにちは、ニコライです。今回は【近現代ギリシャの歴史】第13回目です。

前回の記事はこちらから!

戦後、「西側の飛び地」としてバルカン半島で唯一の資本主義国となったギリシャでしたが、それは決して孤立していたということや、アメリカ一辺倒であったということを意味しておらず、ギリシャは多様な国際関係を築いていました。今回は、5つのトピックから戦後ギリシャの国際関係について見ていきたいと思います。

1.エーゲ海をめぐる対立

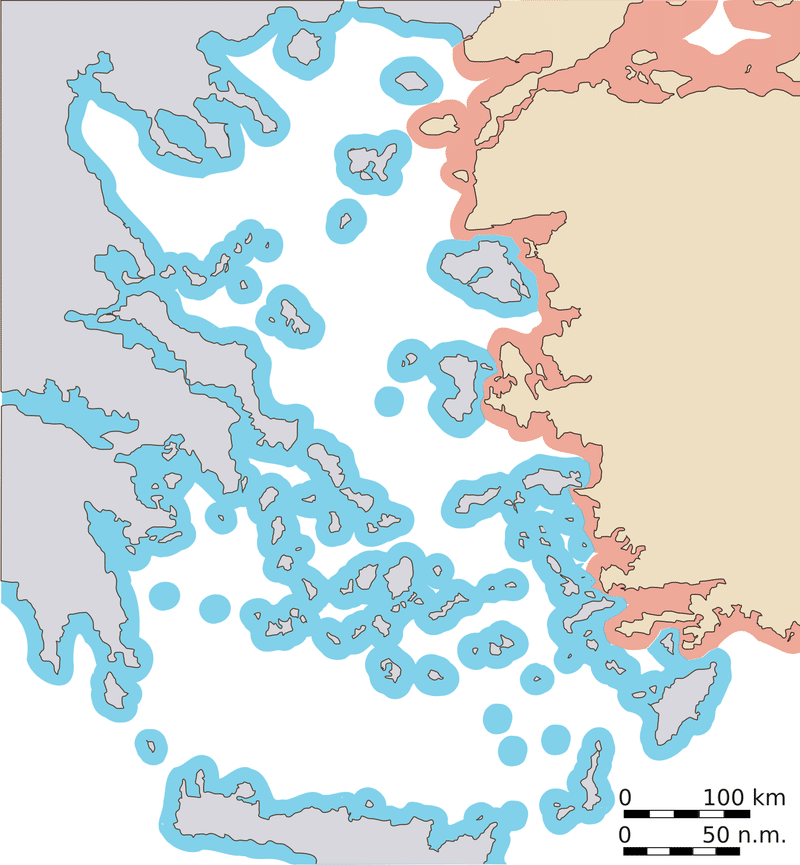

まずはギリシャの隣国、トルコとの関係についてです。戦後、両国は西側の一員となり、NATOに加盟していましたが、それでも1950年代以降、激しく対立するようになります。その理由の一つは、第11回でとりあげたキプロス紛争であり、もうひとつの理由はエーゲ海問題です。エーゲ海の島々のほとんどはギリシャが領有しており、トルコは領空・領海を制限されていたからです。また、ギリシャが条約で定められたこれらの島々の非武装化を進めず、1974年のトルコのキプロス侵攻後にはむしろ防備強化を行ったため、トルコは条約違反であると強く主張しました。

赤・青の塗りつぶしは、それぞれの領土から6海里の範囲を示す。

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1608110

これとともに、大陸棚における資源開発問題が問題をさらに先鋭化させました。エネルギー自給率の低い両国にとって資源開発は死活問題であり、1970年代のオイル・ショックでは大きな打撃を受けました。こうした中、エーゲ海の大陸棚で油田やガス田が発見されると、トルコはこの採掘権を主張して調査船の派遣を強硬し、これに対してギリシャは動員を命令したため、軍事衝突の危機に発展したのです。

北エーゲ海のタソス島沖で発見された油田。その産油量はギリシャの石油消費量の5パーセントにあたる。

CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38867690

あと一歩のところで戦争は回避され、事態の解決は国際司法裁判所(ICJ)へと付託されましたが、最終的な解決にはならず、今日に至るまで両国の大陸棚の境界は未確定のままになっています。近年、現トルコ大統領エルドアンは東地中海の資源開発を強硬しており、いつまたギリシャとの緊張が高まってもおかしくない状況にあります。

オスマン帝国のスルタンを志向していると言われるエルドアンは、トルコの覇権拡大に熱心に取り組んでいる。

Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134363319

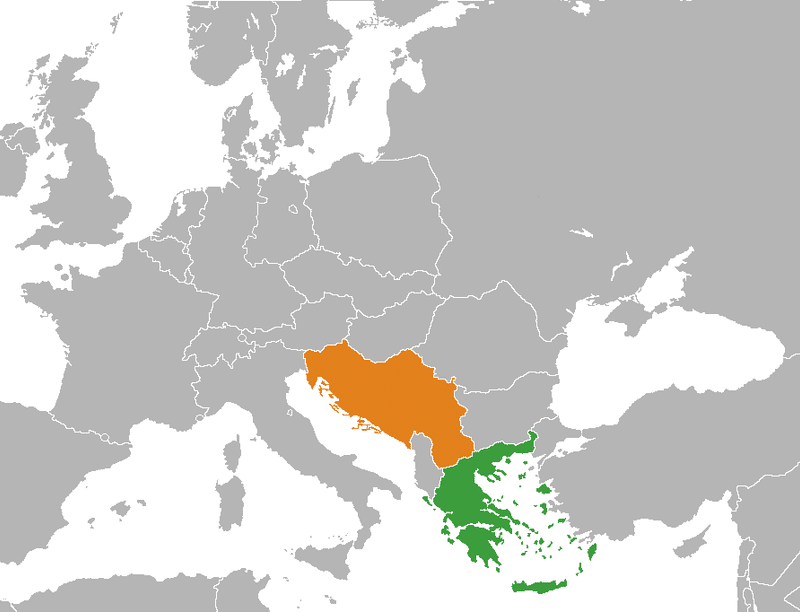

2.ギリシャとユーゴ紛争

次にとりあげるのは、同じくギリシャの隣国であるユーゴスラヴィアです。戦後「西側の飛び地」となったギリシャと、社会主義国でありながらソ連と対立し、独自路線を歩むユーゴスラヴィアとは利害関係が一致しており、軍事的・経済的パートナーとして友好関係を築いていました。そのため、90年代初頭にユーゴの体制が動揺し始めると、ユーゴ解体が国益を損なう懸念からギリシャは連邦維持を支持するようになります。

他の西側諸国との関係も深かったユーゴスラヴィアは、ギリシャの農産物を西欧へ輸出するための重要な輸送路でもあった。

CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101527963

1991年のユーゴ内戦が勃発後、セルビア悪玉論が広がり、国際世論が連邦解体へと傾いても、ギリシャは連邦維持を主張するセルビアとの関係を継続しました。同時に、独立を目指すクロアチア、スロヴェニア、ボスニアとも友好関係を築き、話し合いによる和平を実現しようとします。ギリシャはユーゴ各国に対し相互対話を求める一方、1994年にEUの議長国となると、欧米諸国で高まる武力介入論を抑え込もうと試みました。

パパンドレウ内閣の外務大臣(1993-1996)、後のギリシャ大統領(2005-2015)。外相時代のパプリアスはユーゴ各国を訪問し、話し合いによる解決を模索した。

CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8052079

しかし、こうした努力もむなしく、1995年にはNATOによる空爆が開始してしまい、ギリシャはEU内部で孤立化していきます。それでも、北方の隣国の情勢悪化はギリシャに大きな経済的な被害をもたらすことから、ギリシャは安易な独立論には反対し続けました。1997年以降にコソヴォ問題が過熱し、NATOの介入が始まった際も、ギリシャは右派の正教会から左派の共産党まで空爆に反対しました。

ギリシャでは、NATOのコソヴォ介入を強行したクリントン政権に対する批判が高まった。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31666227

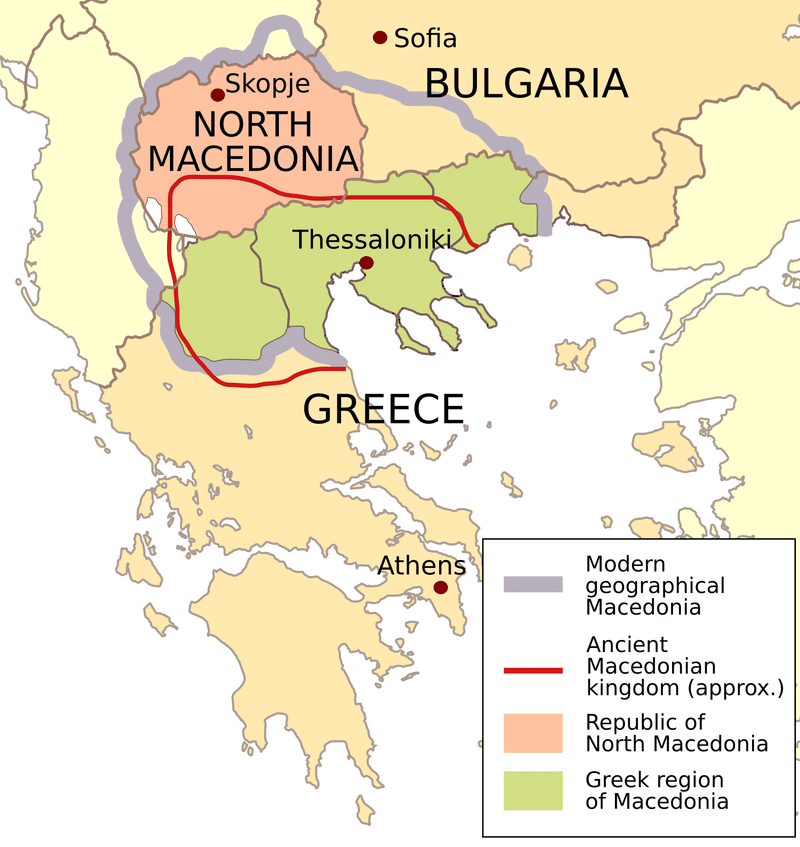

3.マケドニア問題

ギリシャは旧ユーゴ諸国と友好関係を築くよう努めましたが、その中でも敵対化していった国があります。それがマケドニア共和国です。1990年の選挙で、マケドニアではバルカン戦争の際に分割された3つのマケドニアの統一を掲げる民族主義政党が第一党となり、翌年に採択された新憲法にも「在外マケドニア人の保護」という条項が記載されていました。ギリシャでは、これがマケドニア系住民が住む北部ギリシャへの領土要求へとつながるという危機意識が広がり、反マケドニア世論が高揚しました。

地理上のマケドニア地域はギリシャ、ブルガリアにもまたがっており、マケドニア共和国はその一部に過ぎない。なお、古代マケドニア王国の領域(図中赤線)はそのほとんどが現在のギリシャに属している。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6540769

ギリシャの批判の矛先はその国名に対しても向けられます。マケドニア共和国の領土は、歴史的に「マケドニア」と呼ばれていた地域の一部に過ぎず、その半分近くはギリシャは属しており、「マケドニア」の名を使用することを認められなかったからです。ギリシャはマケドニアに国名変更を要求し、さらに国旗に使用されている「ヴェルギナの星」を撤去するよう迫りました。

上は独立から1995年まで使用された国旗。古代マケドニア王家の紋章とされる「ヴェルギナの星」が使用されている。1995年の和解後、下のデザインに変更された。

両国の対立はエスカレーションしていきますが、1995年、米国の仲介により、マケドニアが国名変更を受け入れることで合意します。しかし、マケドニアの国内世論をまとめるには長い時間がかかり、23年後の2018年、ようやく国民投票によって「北マケドニア共和国」への改名が実現しました。これに対応し、ギリシャもそれまでの反マケドニア政策を取り下げ、北マケドニアのNATO・EU加盟を承認することになりました。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003104

4.移民と「帰還者」たち

東欧社会主義圏の崩壊は、国家間の関係の変化だけでなく、ギリシャに新たな人の流れをもたらしました。体制が崩壊し混乱するアルバニア、ユーゴスラヴィア、ブルガリアから、比較的豊かなギリシャへと就労ビザを持たない労働者が流れ込んできたのです。こうした不法移民の存在は、隣国との関係悪化をもたらし、政治問題化していきました。

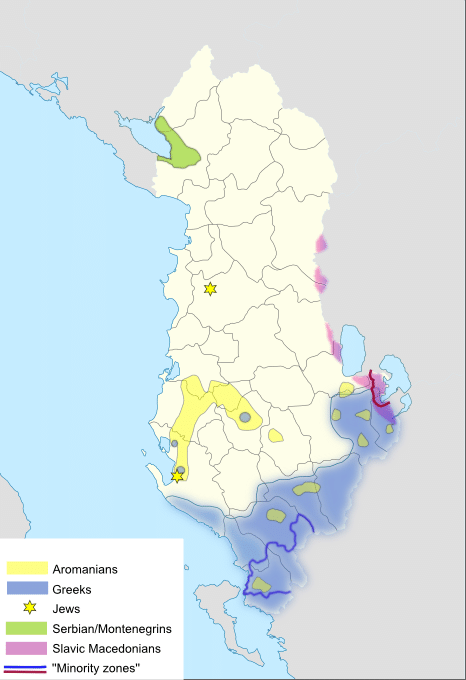

1914年に独立したアルバニアの南部(ギリシャからすると「北部イピロス」)には、ギリシャ系住民が住んでおり、その領有やマイノリティの権利が両国間の問題となっていた。

GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9383496

この時期に特に大きな流れとなったのが、ソ連からの「帰還者」たちです。第8回でとりあげましたが、ジョージアやウクライナなどの黒海沿岸部には、「ポンドスのギリシャ人」と呼ばれる人々が住んでいました。ソ連時代、彼らは「敵性民族」として弾圧され、中央アジアへと強制移住されていましたが、ペレストロイカによって移動の自由を与えられると、「母国」であるギリシャへと「帰還」し始めたのです。

ポンドスのギリシャ人たちは、第二次大戦中には対独協力者、冷戦期には「西側のスパイ」という嫌疑をかけられ、徹底的に弾圧された。CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130484187

しかし、ポンドスのギリシャ人にとって、ギリシャは決して安住の地ではありませんでした。彼らの大多数は長いソ連での生活の結果、言語的にはロシア化しており、ギリシャ語を話せる人はほとんどいませんでした。また、ギリシャ政府は彼らを自発的な経済移民として扱ったため、経済的保護を受けることもできませんでした。ポンドスのギリシャ人の言語的・文化的・経済的統合の問題は、今日に至るまで続いています。

CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114863302

5.文化財返還問題

ここまでギリシャの隣国との関係を中心に見てきましたが、最後に文化財返還をめぐるイギリスとの対立を取り上げます。話は19世紀初頭にさかのぼります。ギリシャがまだオスマン帝国領だった当時、イギリスの外交官トマス・ブルース・エルギン伯爵が、アテネのアクロポリスの大理石彫刻を母国へと持ち出しました。これらの彫刻群は通称「エルギン・マーブル」と呼ばれ、長年にわたって大英博物館に収蔵されていました。

エルギン伯爵はオスマン当局に正式に許可を得て彫刻群を持ち出したが、役人に賄賂を渡していたことから、何かしら後ろめたい気持ちがあったのではないかと思われる。

CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=439402

ギリシャがエルギン・マーブルの返還を要求するようになるのは、1980年代になってからです。1982年、文化大臣メリナ・メルクーリはユネスコの会議でエルギン・マーブル問題を取り上げ、翌83年にギリシャ政府はイギリス政府に対し、公式に返還要求を行いました。これ以降、エルギン・マーブル返還は党派を超えた最重要課題として、国内外で一大キャンペーンが展開されていきます。

イギリスの政治家。ギリシャの主張に同調し、2004年までにエルギン・マーブル返還を目指す委員会を組織し、議会に圧力をかけようとした。

CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130085074

しかし、イギリス側はエルギン・マーブル返還に応じませんでした。エルギン・マーブルは大英博物館の所有物であるとして譲らなかったのです。2009年の新アクロポリス博物館の開館の際に、エルギン・マーブルをギリシャへ一時貸与する提案もありましたが、実現しませんでした。ギリシャは今日でも返還の正当性を訴えていますが、当分エルギン・マーブルがロンドンから戻ることはなさそうです。

新アクロポリス博物館には本物の彫刻とともに、石膏で作られたエルギン・マーブルのレプリカも展示されている。

CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125886011

6.まとめ

ややとりとめもない形になりましたが、ギリシャの国際関係について5つのトピックから見ていきました。それにしても、建国以来イギリス、そして米国の言いなりになっていたギリシャが、ユーゴ紛争では欧米の方針に反する独自路線を突き進み、エルギン・マーブル返還問題ではイギリスに堂々と意見するなど、ずいぶんと時代が変わったものだと思いました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

主な参考

◆◆◆◆◆

連載を最初から読みたい方はこちらから

次回

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?