親が子に与える影響は?私は"子"に理想の"性格"を与えられるのか?

皆さん、こんばんは。

シロクマです。

本日は"Mother"についての感想を書こうと思います。

この映画では、"親(母)"にしか拠り所を見いだせない"子"の葛藤が描かれています。

幼少期、父親から受ける暴力の影響から周囲に委縮していた私(シロクマ)も、登場人物の"周平(奥平大兼)"のように、母が心の拠り所であり、思ったことを素直に言うことができない性格でした。

そのため、"子の観点" から、どこか共感を持てる作品でした。

アンハッピーな話は続きますが、幼少期からの家庭環境は良いとは到底言い難いです。

正直、家庭環境は"北極"よりも寒かった...笑

ただ、そんな私だったからこそ、"親が子に与える影響"について、特に"性格"に関して、自身の意見を述べてみたいと思いました。

アンハッピーな出だしになってすみません笑。私は現在24歳(独身)にしてとてもハッピーな生活を送っています。親を心から憎んでいるわけでもありません。ただ、私のこれまでの人生を知ってもらった上で、この記事を読んでいただいた方が、皆さんにより一層理解していただけるのではないかと思い説明しました。

結果

皆さんはご自身の子どもに、"社交的になってほしい"、"他人の気持ちが理解できる人になってほしい"、など、少なからずの願望は抱くのではないでしょうか?

なんと、親が子どもの"性格"に与える影響力は、既に数値的根拠が存在しています。

1. 友人関係 → 50%

2. 遺伝 → 40%

3. 親の影響 → 10%

驚きですが、多く見積もっても親が子の"性格"に与える影響力はせいぜい10%程度です。

※暴力や監禁など、一般的な家庭環境から想定されないケースは数値的根拠の算出に含まれておりません。

つまり、親が子どもの性格形成のために行う教育は、"友人関係"や"遺伝"の影響力には到底敵わないということです。

しかし"友人関係"や"遺伝"を選択することはできません。

親が子どもにできることは、多様な機会を提供することであり、その後のことは、子ども次第です。

性格の大半は"遺伝"で決まっている、では残りの友人関係をどうするか?

おそらく、

親:子どもに良い環境(友人関係)を提供する

↓

子:(友人関係から)何を学び、どのように成長するかは子ども次第

↓

結論:親が子どもに理想の"性格"を強制することはできない。

※親子関係や、子どもの価値観などは別の話です。これはあくまで"性格"に限った話です。

確かに、私の経験上、親の影響を受け、なりたい自分を想像していた人よりも、"外向的"な友人や、"優しい"先輩から影響を受け、なりたい自分を志していた人の方が多いように思います。

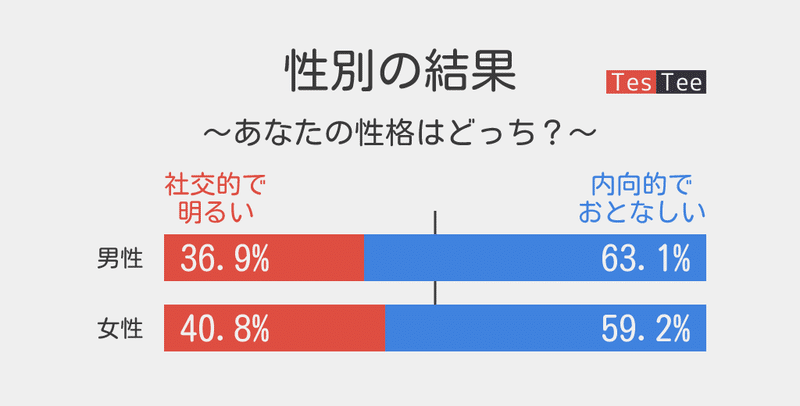

あなたは"内向的"? "外向的"?

日本における、内向的な人と外向的な人の割合はどのようになっているのでしょうか?

【全体数:5171人】

男女別

男性:2050人

女性:3121人

年代別

10代:1273人

20代:1762人

30代:1195人

40代:697人

50歳以上:244人

内向的な人が約6割を占めていますね。

私も自身を"内向的"と認知している一人です。

逆を言えば、私は外向的な人の思考を熟知しているわけではありません。

しかし、「(自分が)外向的だったらなぁ」と思うことは、多々ありました。

たまに耳にする、

外向的な人は内向的な人よりも幸せである。

というフレーズは果たして"正"なのでしょうか?

内向的な視点から少し考察してみたいと思います。

内向的<外向的 は本当か?

【特徴】

外向的な人:初対面の人に対して初めから距離を詰めて話すことができる。

内向的な人:初対面の人に対して心を許してもらうまで距離をあけて話す。

結果:外向的な人の方が、コネクション(人脈)が広がり、幸せになる。

1900年代の理論はこんなところでしょう。

しかし、2000年に入ってから"内向的"な人も"外向的"な人に負けず劣らず"幸せ"であるのではないか、と唱える学者が多くなりました。

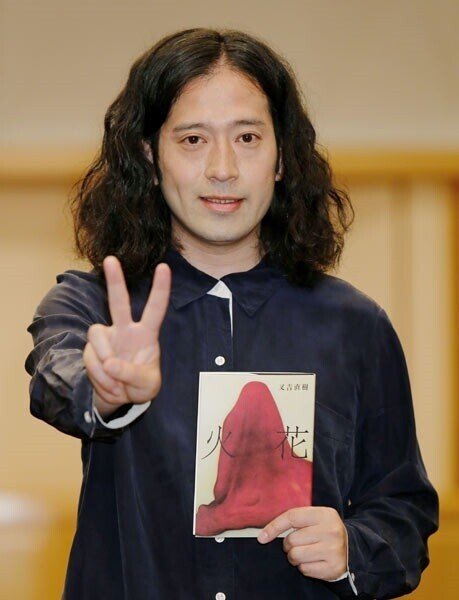

内向的な人

お笑いコンビ:ピース

ボケの又吉(内向的)とツッコミの綾部(外向的)

内向的な芸能人を思い浮かべてパっと出てきたのが又吉さんでした笑

が、これってドンピシャだと思うんです。

例えば、内向的な人は、外向的な人に比べ、"観察力"や"継続力"に優れています。

又吉さんの場合、この"性格"と文学の"才能"が融合し、芥川賞受賞作家にまで上り詰めたのではないでしょうか?

・観察力

本に登場する人物を客観的に見たり、共感することにより、ストーリーを展開できる。

・継続力

本の膨大なストーリーを完結させるまで、コツコツ地道な努力をすることができる。

まてまて、「それって又吉みたいに文学的な才能があってこそ成立するんじゃないの?」という意見もあるかもしれません。

が、ここで私が言いたいことは、内向的な人が、必ずしも外向的な人よりも不幸ではない。ということです。

事実、内向的な人が、自身の認識する必要最低限の外向性を兼ね備えてさえいれば、それ以上の外向性は必要ないとも言われています。

加えて、内向的な人が外向的な人よりも秀でている点は複数発見されています。

内向的な国、日本

次は国家規模で"性格"について考えてみたいと思います。

日本および、他のアジア圏(主に北半球)に位置する国々では、内向的な人の比率が多いそうです。

反対に、スペイン(ヨーロッパ)、フィリピン(アジア)、オーストラリア(オセアニア)、ブラジル(南アメリカ)、南アフリカ(アフリカ)、の国々では、外向的な人が多いと言えるでしょう。

これらの国々を2分化したときに浮かび上がるのは何か?

気候です。

住んでいる場所の気候によって性格が異なるとは疑い深いですが、正確なデータに基づいて、"性格"と"気候"には相関性があると確認されています。

ただ、内向的な人よりも"幸せ"といわれる外向的な人の割合が多い国々の政治経済はどうなっているのでしょうか?

ヨーロッパを例に考えてみましょう。

PIIGS (ピーグス)

PIIGSは、Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain

それぞれの頭文字と皮肉(=豚)を合わせた略称です。

これは、世界金融危機 (2007年-2010年)において金融・財政部門の改善が自国の力のみでは達成出来ない可能性のあるヨーロッパの国をまとめて表現されたものです。

Irelandを除く、4ヵ国がヨーロッパの南(暖かい気候≒外向的)に位置していますね。

ユーロ圏に属する国々は、他国の経済が自国の経済に大きく影響を与えます。つまり、フランスやドイツ(内向的な国)からすれば、これらの国々は自国の経済に悪影響を与えるお荷物 (PIGS=豚)であるということなのでしょう。

一方、日本(内向的)では、まじめにコツコツ、緻密な作業を繰り返す。これを組織的にできる国はなかなか無いでしょうね。

(たまに、海外経験のある人で、この風習を"恥"だと思っている人を見かけますが、私はこの国民性を誇りに思います。)

気候でこれだけ国の特色が変わることは本当に興味深いですよね。

性格の理解

需要があるかわかりませんが、ここからは、私が"私の性格"をどのように理解しているのかを説明したいと思います。

前述したとおり、私は内向的な人間です。

幼少期ではある程度、父親からの体罰を受けて育ちました。

この"体罰"を受けるというイレギュラーな環境が、少しだけいい経験になったのだと思っています。

なぜなら、「父親に怒られたくない」という人生軸で10年以上の学生生活を送りるうちにある能力を身に着けたからです。

怯えて毎日を生活する中、父が何を考えているのか、人からどう見られているかなど、他人の気持ちに対してすごく敏感になり、共感する能力が人よりも鋭く身についたと思います。

言い換えると、客観性がついたというか、俯瞰的になったというか。

話は飛んで、現在の職業についてです。

私は今、携帯電話のインフラを構築するプロジェクトの一員です。

毎日、全国から集まる"設計"の相談や、工事会社が抱える問題の解決、いわゆるコンサルティングの仕事をメインで行っています。

私にとって、他人の直面する問題を考察し、解決策を提案することは、幼少期から養った自身の性格(客観視・俯瞰視)を上手く活用できておりいるのだと思います。

また、人の気持ちに敏感でいれるからこそ、人生の目標として、他国で苦しむ人々を救いたいというゴールを設定できたのだと思います。

つまり、今の仕事にはすごいやりがいを感じているということです。

最後に

皆さんは自分の"性格"を理解していますか?

私も100%は理解できていませんが、これからも自分の"性格"に歩み寄りたいと思っています。

繰り返しますが、一般的に親の教育は子どもの性格にほとんど影響がありません。

それならば、将来生まれてくる子どもには、理想の"性格"を押し付けるのではなく、たくさんの可能性を与えたいと思いました。

子どもは、思うがままに生き、親はその手助けしかできないようですね...

親の影響力なんて、くそくらえです。結局は自分の人生、自分で切り開いていかないと。

You Only Live Once !!!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?