【シンポジウム】 アーサー・ビナード×関口涼子×多和田葉子×李琴峰「移動するアイデンティティ」 (文學界2022年6月号)

☆mediopos2746 2022.5.25

基本的に日本語でしか話せないけれど

物心ついてからじぶんの使っている

日本語なるものに違和感を感じて生きてきた

アーサー・ビナードが

「日本に来て日本語を学び出した一九九〇年」

「当時二十二歳だったぼく」が

「自分のことを何て呼んだらいいか悩んでい」たように

ちいさい頃から

「自分のことを何て呼んだらいいか」も悩みの種だった

「ぼく」と言えばいいということはわかっていたのに

その一人称表現がどうにも違和感がありすぎて

じぶんでじぶんの名前を呼んだほうがしっくりきた

つまりじぶんを三人称で呼ぶ

おそらくそのときはまだ

一人称を獲得できてはいなかったのだ

じぶんがこのじぶんであることに納得がいっていなかった

おもしろいのだがちょうど八〜九歳のころ

じぶんはじぶんであって

ほかのひとでないのだから

じぶんとして生きて行かなければならない

そうしたことを実感できるようになりはじめたとき

いきなりという感じで

じぶんのことを「ぼく」と呼べるようになった

多和田葉子が「小学校から高校まで、

「私」とか「あたし」と言うのが嫌」だったように

じぶんを「ぼく」ということに

いまだもって違和感がないわけではないけれど

そして「日本語における「私/僕」は

三人称に近い」というように

そして「「わたし」は、場所みたいなもの」だというように

ある意味でじぶんの名前よりも

このじぶんという場所を三人称で呼ぶような

そんな感じていまだに使っているところがある

そうしたことを意識しすぎるところもあって

いちばん苦手なのがずっと「作文」で

日本語をある程度使えるようになったいまも

それは変わらない

こうして書いているのも「作文のお稽古」だ

(三〇年以上前にネットをはじめるにあたっても

「これは作文のお稽古なんだ」と

何度も繰り返しながら書いていたのを覚えている)

なぜか行きがかり上

職業となったのはコピーライター的なものだが

それがかろうじて可能なのは

そこに「ぼく」という一人称が不要だからだ

コピーライティング上「ぼく」という表現をするときにも

それは単なる「容れ物」でしかない

そしてそうした「容れ物」のかたちを決めれば

コピーライティングは(作品なんぞというものではないから)

ある程度形を整えることができるし

そのパターンを増やしていけばいろいろこなせる

しかしある意味で

こうして一人称的に書くときにも

この「ぼく」が「容れ物」であることに変わりはない

多和田葉子が「究極の三人称が一人称で、

究極の一人称が三人称」だというのも

その意味でいえば腑に落ちる

人格を「ペルソナ」というふうに仮面的にとらえるのも

ひとはじぶんを一人称で呼んでいるとしても

実のところ三人称的なペルソナにほかならないからだろう

そこには自我と言葉と人称の

秘密の関係があるように思える

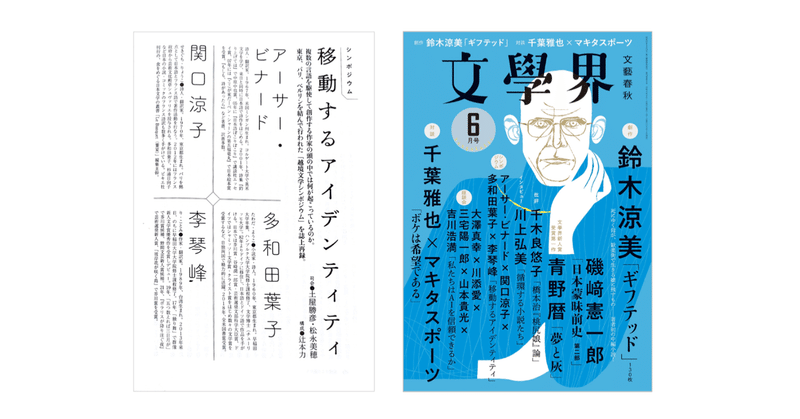

■【シンポジウム】

アーサー・ビナード×関口涼子×多和田葉子×李琴峰

「移動するアイデンティティ」

(文學界(2022年6月号 文藝春秋 2022/5)

「ビナード/ぼくが日本に来て日本語を学び出した一九九〇年のことを思い出すと、当時二十二歳だったぼくは、自分のことを何て呼んだらいいか悩んでいました。つまり、一人称が「私」なのか「僕」なのか「俺」なのか。徐々に自分の一人称も、あるいは他者に使う二人称も、相手や状況によってどのように変わるものか分かってきた。でも、選択肢を学べば学ぶほど呼称が増えていくから大変で、土地土地に根ざしている言葉——いわゆる方言なんかを学ぶと、それがさらに何十種類にもなる。そうした中から、自分にとって一番居心地のいい、自分が使って変な感覚にならない一人称を探るのに数年かかり、今はひらがなの「ぼく」の世話になっていることが多い。」

「関口/おそらく、私は大人になってからフランス語を学習したので、「外」の言語であるフランス語を、創作言語という自分にとって一番核になる場所に意識的に置くことで書くことが可能になっていた。でもこの時は、自分の核になる創作言語の部分に、二言語を同時に入れることができず、日本語がフランス語という新しい創作言語に介入されることを嫌がって、私にとっての母語であることを拒否するかのように出て行ってしまったように思います。つまり、母語である日本語が母語の位置から退いていってしまったため、二言語が両方とも外国語になってしまった。ゆえに、慣れているはずの翻訳が、まるで初めて取り組むもののように勝手の分からない辛いものになってしまったのでしょう。

この経験を通して私は最近、そもそも母語は存在しないのではないかという気がしています。なにせ、母語である日本語さえもが、実は自分と一体化しているわけではない、と実地で学んでしまったわけで、二言語での創作というと、足し算的に豊かな世界が広がっていくと考える方も多いと思います。そうしたケースも間違いなくある。でも、私にとってはそんな単純なものではなく、むしろ言語というものの計り知れなさを日々まざまざと教えられています。」

「関口/おそらくどんな言語でもそうだと思うのですが、二言語を使って何かをやろうという時、それに伴って人間という容れ物がそんなに大きくなるわけではないので、収まらないどちらかの言語が逃げていくということが怒る。(…)翻訳者は翻訳をする時、訳する作品の言葉を取り込むために一度自分をからっぽにする必要があると思うんです。前に訳した作家の言葉や言い回しの癖が残っていたら、目の前の新たな文章を翻訳できない。だから毎回自分という容れ物を空っぽにして、新しい作品の文体が再現されうるスペースを空けておく。」

「——俯瞰的視点で書くというのがヨーロッパの小説の伝統としてありますが、そこで、どうやって個人の内面の方に視点を移していくかという課題があると思います。多和田さんはいかがですか。

多和田/ビナードさんが、自分の一人称を「私」にするか「僕」にするか「俺」にするかで悩んだとお話されていましたが、そうしたところとも関わってくる話かもしれないですね。私は小学校から高校まで、「私」とか「あたし」と言うのが嫌でした。性別によって「私」か「僕」を選ばなければいけないことにすごく違和感があった。日本語における「私/僕」は三人称に近いと思うことがあります。つまり自分をさす度に「わたしという女」と言っているようなもので、だから使いにくかったんですね。わたしが感じている「わたし」は、場所みたいなもので、ジェンダーフリーです。男の子は「わたし」と言わないので子供が「わたし」と言うと完全に女を選択してしまうことになりますが、大人が使うと中性的です。だから社会人になってからは自然と「わたし」と言えるようになりました。わたしは社会人になると同時にドイツに渡りました。ドイツ語の「Ich」は英語の「I」と同じで、性別を示すような情報は刷り込まれていません。つまり「私は女として話します」というような意味は付随しない。それはいいのですが、今度は別な問題にぶつかりました。文章には基本的に主語がなければならない。そして、自分の目にそう見えたのか、それとも事実としてあることを述べるのかを区別しなければならない。日本語ではそのへんは曖昧にしてきたのに、今度はわたしが歩き、わたしが角を曲がり、わたしが春を感じる。日本語では空気だった「わたし」が、突然しつこい言葉として文章の中に表れてきてしまって参りました。

それを避けるために、それこそ(…)神の視点として、三人称を用いるのもまた難しい。例えば、あるドイツ語の表現を奇妙なものだ、と感じること。それは神の視点ではありえず、まさにドイツ語以外の言語で育った「わたし」個人なのです。つまり、三人称で書きたくても「自分」の感じ方が特殊すぎて、ドイツ語だとどうしても一人称にせざるをえない。さっき関口さんがおっしゃった、「自分という容れ物を空っぽにする」というお話に通ずるところがあるかもしれませんね。「私」を空っぽにしなければ書けないこともあるし、かといって、「私」は本当に空っぽになりうるのか? という疑問が異文化の中でこそ忘れられない。「容疑者の夜行列車」は関口さんがフランス語に訳してくださった作品ですが、空っぽになりたくて二人称で書きました。現在進行中の三部作では、複数の登場人物がそれぞれ一人称で語るように書いています。究極の三人称が一人称で、究極の一人称が三人称なのかもしれません。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?