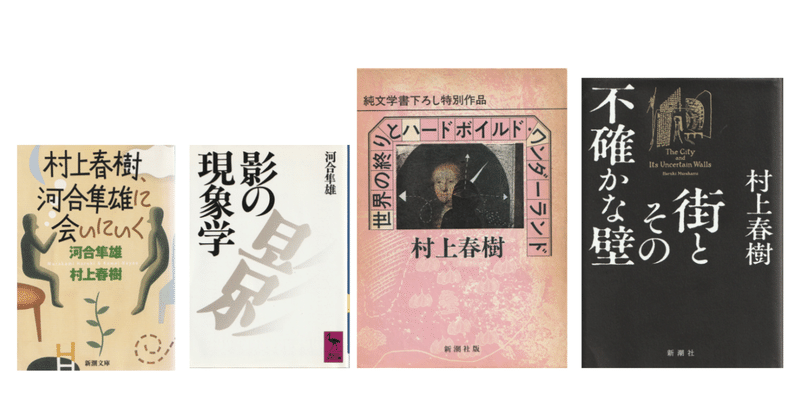

村上春樹『街とその不確かな壁』/『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』/河合隼雄『影の現象学』/『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』

☆mediopos-3077 2023.4.21

村上春樹の六年ぶりの長編小説

『街とその不確かな壁』は

一九八〇年に発表された中編小説

「街と、その不確かな壁」が

四十年ぶりに書き直されたもの

当初は『羊をめぐる冒険』(一九八二年)のあと

大幅に書き直そうと思ったそうだが

その後同様に「壁」のテーマの盛り込まれた

『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』

(一九八五年)がありそのとき村上春樹は三十六歳

本作品は二〇二〇年の初めから形をとりはじめ

最初に発表されてから四十年以上経ち

ようやく新たな形で発表されることになったという

テーマは「壁」であり「影」

いわばユング的ともいえる

意識と無意識(影)の対話

現実と非現実の関係

その認識・分裂・統合といったことをめぐり

そこに恋愛や死などのモチーフが絡みながら

幸いなことに暴力的なシーンも過剰な性的なシーンもなく

物語は静かなトーンで進んでいく

『世界の終わり・・・』の続編ともいえる作品となっているが

これが現時点での村上春樹的な

「影」との対話への答えだともいえるのだろう

こうした壁と影のテーマは

「ずっと、まるで喉に刺さった魚の小骨のような、

気にかかる存在であり続けてきた」と

村上春樹が「あとがき」で述べているが

これはある意味で個人的にもずっと抱えているテーマでもあり

それがこうして形になったことを喜びたいと思う

ときにある種のフラストレーションを感じながらも

ふりかえってみれば四十数年間リアルタイムで

村上春樹の作品を読んできたこともあり

それらの作品に照らしながら

じぶんにとっての「壁」と「影」を

とらえなおしてみるきっかけにしたいところである

■村上春樹『街とその不確かな壁』(新潮社 2023/4)

■村上春樹『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』

(新潮社 1985/6)

■河合隼雄『影の現象学』(講談社学術文庫 1987/12)

■河合隼雄・村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』

(新潮文庫 平成十一年一月)

(村上春樹『街とその不確かな壁』〜「あとがき」より)

「自分の小説に「あとがき」みたいなものをつけることをもともと好まないが(多くの場合、多かれ少なかれ何かの釈明のように感じられる)、この作品についてはやはり。ある程度の説明が求められるだろう。

この小説『街とその不確かな壁』の核となったのは、一九八〇年文芸誌「文學界」に発表した「街と、その不確かな壁」という中編小説(あるいは少し長めの短編小説)だ。(・・・)雑誌には掲載したものの、内容的にどうしても納得がいかず、(・・・)書籍化はしなかった。(・・・)

しかしこの作品だけは、自分にとって何かしらとても重要な要素が含まれていると、僕は最初から感じ続けていた。ただそのときの僕には残念ながら、その何かを十全に書き切るだけの筆力がまだそなわっていなかったのだ。(・・・)いつか然るべき時期が巡ってきたら、じっきり手を入れて書き直そうと思って、そのまま奥に仕舞い込んでいた。」

「腰を据えて、最初の本格的な長編小説『羊をめぐる冒険』を書き上げた。一九八二年のことだ。そしてその次に「街と、その不確かな壁」を大幅に書き直そうと思った。しかしそのストーリーだけで長編小説に持っていくにはいささか無理があったので、もうひとつまったく色合いの違うストーリーを加えて、「二本立て」の物語にしようと思いついた。」

「僕にとって、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』を書く作業はきわめてスリリングだったし、また愉しくもあった。この小説を書き上げて単行本として出版したのは一九八五年のことだ。その時僕は三十六歳だった。いろんなことがどんどん勝手に前に進んでいく時代だった。」

「一昨年(二〇二〇年)の初めになって(今は二〇二二年十二月だ)ようやく、この「街と、その不確かな壁」をもう一度、根っこから書き直せるかもしれないと感じるようになった。最初に発表したときから数えて、ちょうど四十年が経過していた。その間に僕は三十一歳から七十一歳になった。」

「何はともあれ、「街と、その不確かな壁」という作品をこうして今一度、新しい形に書き直すことができて(あるいは完成させることができて)、正直なところずいぶんほっとしている。この作品は僕にとってずっと、まるで喉に刺さった魚の小骨のような、気にかかる存在であり続けてきたから。」

(村上春樹『街とその不確かな壁』〜「第二部」より)

「「何を読んでいるの?」と私はダッフルコートを脱いでコートラックに掛けながら尋ねた。

「『コレラの時代の愛』」と彼女は言った。

(・・・)

「彼の語る物語の中では、現実と非現実とが、生きているものと死んだものとが、ひとつに入り混じっている」と彼女は言った。「まるで日常的な当たり前の出来事みたいに」

「そういうのをマジック・リアリズムと多くの人は呼んでいる」と私は言った。

「そうね。でも思うんだけど、そういう物語のあり方は批評的な基準では、マジック・リアリズムみたいになるかもしれないけれど、ガルシア=マルケスさん自身にとってはごく普通のリアリズムだったんじゃないかしら。彼の住んでいた世界では、現実と非現実はごく日常的に混在していたし、そのような情景を見えるがままに書いていただけじゃないのかな」

私は彼女の隣のスツールに腰を下ろし、言った。

「つまり彼の住む世界にあっては、リアルと非リアルは基本的に隣り合って等価に存在していたし、ガルシア=マルケスはただそれを率直に記録しただけだ、と」」

「ガルシア=マルケス、生者と死者の分け隔てを必要とはしなかったコロンビアの小説家。

何が現実であり、何が現実ではないのか? いや、そもそも現実と非現実を隔てる壁のようなものは、この世界に実際に存在しているのだろうか?

壁は存在しているかもしれない、と私は思う。いや、間違いなく存在しているはずだ。でもそれはどこまでも不確かな壁なのだ。場合に応じて相手に応じて堅さを変え、形状を変えていく。まるで生き物ののように。」

(河合隼雄『影の現象学』より)

「人間にとって影とは不思議なものである。それは光のあるところに必ず存在する。私の影は常に私と共にあり、ときに大きく、ときに小さく、あるいは濃淡の度合を変化させながら、まぎれもなく、私のものとして付き従ってくる。

(・・・)

私がこの世に生まれるやいなや、私の影は存在し始め、私と共に成長してきた。しかし、それは、私の死にあたってはどうなるのであろうか。」

「影の意味の重大さについて、影を失くした男の経験ほど、われわれに強く訴えかけるものはないであろう。」

「影との対話は、われわれの内面においてもなされるが、それはしばしば影の投影を受けた実在の人との対話という形で行われる。」

「創造性と無意識の関連については、ユングはつとに指摘してきたところである。」

(河合隼雄・村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』より)

「村上/ぼく個人のことを言いますと、ぼくという人間は、自分ではある程度病んでいると思う。病んでいるというよりは、むしろ欠落部分を抱えていると思います。人間というのはもちろん、多かれ少なかれ、生まれつき欠落部分を抱えているもので、それを埋めるためにそれぞれにいろいろな努力をするのですね。ぼくの場合は、三十過ぎてものを書きはじめて、それがその欠落を埋めるためのひとつの仕事になっていると思うのです。

ただ、埋めても埋めても、これは埋めきれるものではないですよね。だから、最初はうまく、簡単なもので埋められるのだけれど、次第に、どんどん複雑にしていかないと埋められなくなるということになってくるのですね。芸術行為はやはりそういう側面を持っているのですか・

河合/そう思います。また、その埋めること、表現というものは、どこかでみんなに通じるものでないといけない。そこはすごいテクニックも要るし、工夫も要るわけですよ。そして、獲得した自分なりのテクニックよかパターンをまた深く掘り下げて、つぎつぎと超えて行かなければ長続きしないわけですね。」

「村上/ぼくは小説を書いていて、ふだんは思わないですけれども、死者の力を非常によく感じることがあるんです。小説を書くというのは、黄泉国へ行くという感覚に非常に近い感じがするのです。それは、ある意味では自分の死というのを先取りするということかもしれないと、小説を書いていてふと感ずることがあるのですね。

河合/人間はいろいろに病んでいるわけですが、そのいちばん根本にあるのは人間は死ぬということですよ。おそらくほかの動物は知らないと思うのだけれど、人間だけは自分が死ぬということをすごく早くかた知ってて、自分が死ぬということを、自分の人生観の中に取り入れて生きていかなければならない。それはある意味で病んでいるのですね。

そういうことを忘れている人は、あたかも病んでいないかのごとく生きているのだけれども、ほんとうを言うよ、それはずっと課題なわけでしょう。

だから、いろいろ方法はあるのだけれど、死後に行くはずのところを調べるなんてのはすごくいい方法ですね。だから、黄泉国に行って、それを見てくるということを何度もやっていると、やがて自分もどこへ行ったらいいかとか、どう行くのかということがわかってくるでしょう。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?