方法的懐疑について

これは哲学的な概念全般に言えることであるが、方法的懐疑の概念を知っているだけでは、それを実行したことにはならない。そして、それを行っている哲学者がいかに稀なことかとわたしは考える。

いわば、「省察」の刊行本やその注解は、哲学者という馬を水辺に連れて行くことはできるが、飲みたいという主体的な意志がなければ、実際に水を飲ませることはできないのである。そして、そのような意志ほどこの世に稀なものは他にない。

実際には、水を一滴も飲んだことはなくとも、H2Oについて書物を読んで知り、そっくりそのまま暗唱した上で、長々といつまでも弁論を振るうことは可能である。それが水の代用品とされてしまう事例は悲しくなるほど多い。いわば、パンを欲しがる子供に石を与えている上、子供の側でも石をパンと錯覚しているのである。

しかし、この水は必ずしも口に甘い水であるとは限らない。そのような水であるならば労せずして誰もが飲むであろう。むしろ、飲むほどに渇く、口に苦い水であるかもしれないのである。これが哲学の深淵であり、方法的懐疑の実践が稀な理由である。

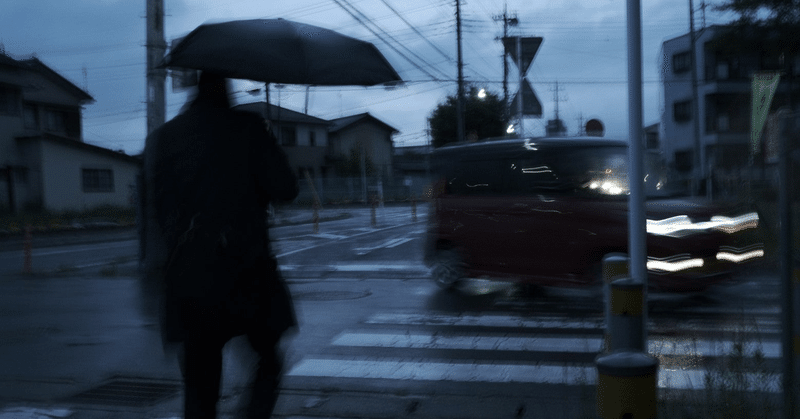

懐疑とは知的な孤立を経験することである。そして、人は一人ではきわめて弱い存在である。孤立の重力に押し潰されて死を選ぶ人間は少なくない。なぜならそれはどす黒いほどの恐怖と苦痛を伴うからである。

それゆえ、誰もみずから進んで懐疑できる人間などいない。ただ、余儀なくして懐疑という荊棘の道に足を踏み入れ、自らの血を流し、どうにかこうにか生き延びる者がいるだけである。

つまり、デカルトの懐疑は、閑暇に恵まれた人間による机上の単なる思弁ではない。むしろ、全身全霊で孤立の重力から脱却しようとした者の懐疑であり、デカルト自身、満身創痍、悪戦苦闘の末にコギトを見出したのである。

「心の清い者は神を見る」と言うが、懐疑はこのような清めに相当する。それは自分自身の生き皮をえぐり取って剥がすような苦しみを伴うものである。心の垢、錆を付けることは簡単であるが、これを取り去ることは、刻苦精進を抜きにしては成り立たないのである。

そもそも哲学は、諸学説の学習と要約と注解に尽きるものではなく、それ以上に生き方の範疇に分類される。そうでなければ、それは人工知能のbotとその自己生成に代替されてしまうだろう。これは、素人的な見解であるが、それゆえに決して見落としてはならない点である。

したがって、懐疑の概念の習得が必ずしも懐疑的な生き方につながるとは限らないのである。むしろ、論語よみの論語知らずに過ぎない例は多いと推察される。

論語の中心概念は仁である。その最終目的は、仁の概念規定を精緻化することではなく、仁なる生き方をすることである。たしかに、精緻化の行為そのものが仁なる生き方と捉えられる面もあるだろう。しかし、だからといってそれだけが仁なる生き方であると思い込まれ、概念規定が自己目的化するとしたら、それは肝心の仁なる生き方を忘れ去ることにひとしく、本末転倒である。

このような本末転倒化は、論語にかぎらず、仏教、キリスト教、プラトン、老荘など、いかなる種類の原始思想とその解釈史についても当てはまる真理である。いわば、数百年、数千年の解釈に次ぐ解釈の上塗りが飽き飽きとするほど重ねられた結果、オリジナルの素地の存在が何であるのか、誰にも分からなくなってしまったということである。

そのような解釈倒れを避けるためにも、思想は常に絶えずシンプルな在り方へと還元して行かなければならない。たしかに単なるスローガンは無意味である。そうではなく、複雑なものを、複雑な含蓄を込めたままに、単純な命題へと還元するのが叡智である。いわば、E=mc^2(一般相対性理論)という方程式で、広大な宇宙の仕組みを説明するようなものである。

思想をシンプルな生き方へと還元することは、一見当たり前のことかもしれないが、デカルトの懐疑となると、それが出来なくなる人が増えるのは不思議である。

デカルトはデカルトを導いてくれる先人の権威がもはや存在しなかった。つまり、自らの理性に問い尋ねるしか方法がないところまで、自分自身をあえて追い詰めて行ったのである。あえていえば、自ら進んで頼る者を無くすこと、それが無頼派の生き方である。

同時代人のほとんどは、大学内外の思潮に軒並み歩調を合わせながら思索していたのだろう。そのような妥協を一概に非難することはできない。独創的な思索を展開すると、往々にして理解者の数が減り、飯の種が無くなってしまうからである。また、先にも述べたように、独創の道は選ばれた者だけの荊棘の道でもあるからである。

しかし、ひとたび懐疑的な生き方を取るや、同時代とは絶縁せざるを得なくなる。自己内対話という特殊なコミュニケーションの様式により、世界のすべてを引き受けようとする試みは、いつの時代もドン・キホーテのようなものだからである。

世界の原理に疑いを差しはさむことは、既存の世界観の崩壊(デカルトの場合は、スコラ哲学に基礎付けられた現実すべて)を意味する。率直に言って、強靭な精神を持たなければ、夢と現実を区別する明らかな兆が存在しないという懐疑には耐えられないだろう。哲学することは、常識の盲点をあえて詮索するという意味で、病的なのである。

既存の権威が崩壊し、何も頼るものがない中で、自らの精神の中の真実だけを引き出して来なければならないという要求は、禅における公案とその悟りにも似ている。

もとより、書物に記された問いと答えを覚え込むだけで悟りを開けると考える人は誰もいないだろう。死は避けられないが、生きている間はこれ以上の悟りは要らないという最後の感覚が来るまで、徒手空拳で考え続けなければ、およそ悟りは得られないのである。

哲学においても、先に述べたように、懐疑の概念の単なる習得はその実践と等しいどころか、むしろスタート地点に過ぎないのである。いわば、哲学は公案を用いてひたすらに考えを掘り下げることに同義なのである。

懐疑とは、既存の知識の蓄積をゼロ・ベースでリセットし、無垢な白紙の状態に立ち返ることである。これは口で言うほど容易ではない。なぜなら、知識を学べば学ぶほど叡智が増えるとはかぎらず、かえって知識が多すぎると固定観念を強めてしまうからである。つまり、大人が三歳児の眼で物事を見るのが難しいようなものである。

いわばそれは、指示命令が複雑化しすぎてコンピュータがクラッシュしてしまうようなものである。知識人の落とし穴は、知識をアプリオリに善とみなし、それ以上の善の在り方が分からなくなってしまうことである。

あれこれの線条が複雑に記された紙をいかにして白紙に戻すことが出来るか。ありとあらゆる可能性を持った白へといかに諸存在を帰還させるか。そのような基礎づけが知識の最後の目標となる。

要するに、ありとあらゆる知識は、生煮えの固定観念ではなく、座禅における悟りのレベルまで体得しなければ、およそ意味がないということである。

以上に述べたことから分かるように、デカルトに関する本はいくらでも売られており、概説的理解は普及しているが、実際の方法的懐疑は、孤立を余儀なくされるがゆえに稀である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?