『ちびまる子ちゃん』には何が描かれているのか?

少女漫画誌『りぼん』の1986年8月号から連載を開始した漫画『ちびまる子ちゃん』は、当時の漫画界の常識をぶち破る革命的な作品だった。

しかし、『ちびまる子ちゃん』には何が描かれ、なぜそれが革命的だったのか。同作は、「エッセイ漫画」の草分けと言われているが、そこに描かれているものは、明らかに作者自身の記憶の詳細な描写ではない。

同作は、作者の記憶に対する単なるデフォルメ以上のことが行われている。そのことは、作中の登場人物の顔の描き方に象徴されている。わたしが子供の頃、初めて『ちびまる子ちゃん』を読む前に、母から教えられた同作の特徴は、「絵が下手だ」ということだった。しかし、果たして、『ちびまる子ちゃん』は本当に下手な絵で描かれているのだろうか。「下手」とは何か?

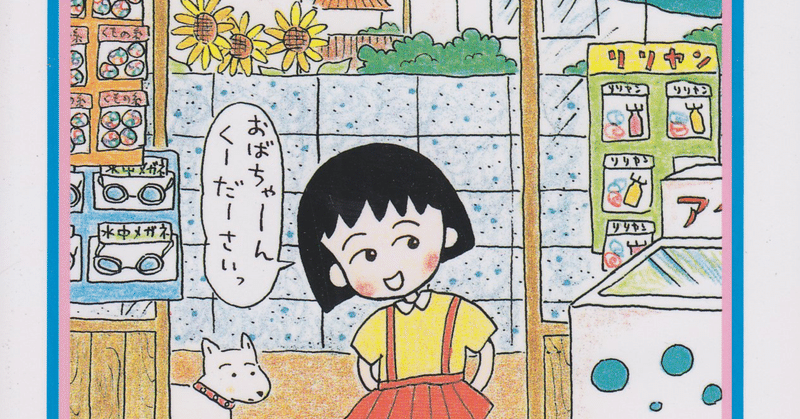

『ちびまる子ちゃん』に描かれている人物の顔は、大抵、目、眉、鼻、口があり、それが輪郭線と髪によってシンプルに囲まれている(※1)。このあまりに単純な描き方が、読者に「絵が下手」という印象を与えているのだが、これは、そのまま漫画の内容の設定の構成に繋がるものである。主人公の「ちびまる子」の住む家には、父、母、祖父、祖母、娘姉妹がいて、それが「家族」という線によって単純に囲まれている。そこにはモチーフのボリュームや奥行きは描かれていない。あたかも、人の在り方、社会の成り立ち様を『そういうふうにできている』という上空的視点(※2)から眺めたもののようだ。

そこに「現実」や「人間」は描かれていないのである。ただ、作品から透けて見えるわたしたち日本人の共通の記憶のようなものだけがリアルであり、それが「エッセイ漫画」としての本作のイメージを支えている。

これは批判ではない。むしろ、作者の天才が生み出した技法の見事さを賞賛するものである。

単純で不器用な線で縁取られた目、鼻、口が輪郭の中で混ざり合うことがないのと同じように、それぞれの登場人物の資質や感情が混ざり合うことは殆どない。人物の作画はいずれも平面的であり、立体感というものがない。作中に、「花輪くん」という独特の髪型をした人物が出てくるのだが、これはこのような手法を用いているからこそ描き得る髪型であり、例えば西洋的なデッサンの手法では表現不可能である。作者自身も、初めて彼の後ろ姿を描いた際の困難を作中で吐露している(※3)。 登場人物の作画の多くは、背後からの視線のような空間的な視覚を意識して作られていないのだ。

ところで、現象学的な立場から言えば、空間的感覚とは、他者性の別称である(※4)。要するに、知覚認識における空間性とは、「わたしの位置からはこう見えるが、あなた(あの人)の位置からはそう見える」という意識の発見によって育まれる。もし、人間が他者性を持たず、自身の知覚だけがすべてだという観点から世界を眺めるならば、空間は存在せず、視覚は絵が動き、切り替わる平面=シネマ=漫画のようなものになるだろう。

映画や漫画を、別の角度から見ることはできない。わたしたちが映画や漫画の「表面」に空間性を見出すのは、わたしたちの他者性をそれに投影するからであり、その逆ではない。『ちびまる子ちゃん』の作画では、この空間性=他者性は、用心深く取り除かれている。

平面だということは、重なり合ったり、遠近感を持つことがないということであり、『ちびまる子ちゃん』作中の人間関係は、基本的にこの作画の技法に従っている。個々の人物の関係は、繋がりというよりも座標軸上の位置のようなものだ。稀に起きる作中の人間関係のトラブルは、また元の関係に戻ることをあらかじめ宿命づけられており、それが各話の「オチ」になる。作画に表現されている最低限の空間性は、この運動を許すためのものだ(作中の背景には大体いつも同じような家と木が描かれている)。「ちびまる子」は、作者本人の言うように文字通り「永遠の小学3年生」なのである。

『ちびまる子ちゃん』の作画には、ある意味で『女は女である』(※5)と同じような同語反復が見出される。同作品一巻の裏表紙には、「うさこ」と書かれたうさぎの絵が描かれているが、これは、「うさぎ」と「女の子」の要素が前述の手法によって極限まで単純化されたものとしてデフォルメされ、それぞれの要素を合わせて再構成されたものだ。同語反復とは、無限の要素を含む対象から、反復されるものの「意味」に含まれない要素を取り除く徹底した排除と単純化/抽象化の作業である。「うさぎはうさぎ」であり、「女の子」は「女の子」であり、「姉」は「姉」であり、「友達」は「友達」である。その同語反復が、『ちびまる子ちゃん』の世界に反響し続ける過去の反復と重なり合い、「永遠に反復を続ける過去」としての機械を形成している。そこに、立体感やパースペクティブを表現するための「空間」は必要ないのである。

さらに、作中の登場人物の顔の各パーツや輪郭を縁取る「線」は、意図的に歪められている。この線の歪み、あるいは頼りなさが、「永遠の同語反復」としての過去を嘲笑し、「ギャグ漫画」としての滑稽さを生み出すことに成功している。

もっとも、こういった作品の秀逸な特徴は、連載期間の後半になるにしたがって徐々に失われてしまうーーすなわち、作画に立体感が表現され、それにしたがって登場人物に厚みが生まれ、さらに線の歪みは修正されて、同語反復は笑うべき対象ではなくなる。『ちびまる子ちゃん』の定期連載が終わったのはそのためだと推測するが、ここではその詳細には踏み入らない。他者性を持ち始めてしまった「まる子」に変わって、自閉傾向のある男の子『永沢くん』と、パラレルワールドで『ちびまる子ちゃん』の裏面を描いたような『ちびしかくちゃん』などがその仕事を引き継いだのだろう、ということを指摘するにとどめる。

もう一つ、この漫画の特徴を挙げるとするならば、それは主人公と作者の関係であり、両者が同じ名前を持っていることだ(※6)。先程、作品に「現実」は描かれておらず、透けて見える記憶だけがリアルだと指摘したが、これは、感覚的に表現された結果ではなく、この主人公と作者の関係に読者が自身の意識を投影することによって生み出される純粋に構造的な結果である。

『ちびまる子ちゃん』の記念すべき第一話は、作者本人と同一性を持つと思われる一人称「わたし」の語りから始まる。

「わたしは小学校3年生の時のさくらももこです。わたし、ちいさかったから"チビ丸"に女の子だから"子"をつけて、"ちびまる子ちゃん"なんてよばれていたの」(※7)

ここでの"ちびまる子ちゃん"の呼び名の由来は、先述の「うさこ」と同様である。ここで「さくらももこ」は、現実に存在している作者の筆名を指している。第一話の一番最初となるこのコマは、ある意味で本作で最も重要となる越境ーーフィクションとしての漫画が、現実の作者を指し示すーーを行なっている。先述した通り、『ちびまる子ちゃん』の話は所謂「実話」ではない。それは、厳密な構造に基づいて語られる「創作」である。しかし、その創作は同時に過去の反響であり、反復である。そういった本作の特徴は、この一コマ目によって成立している。

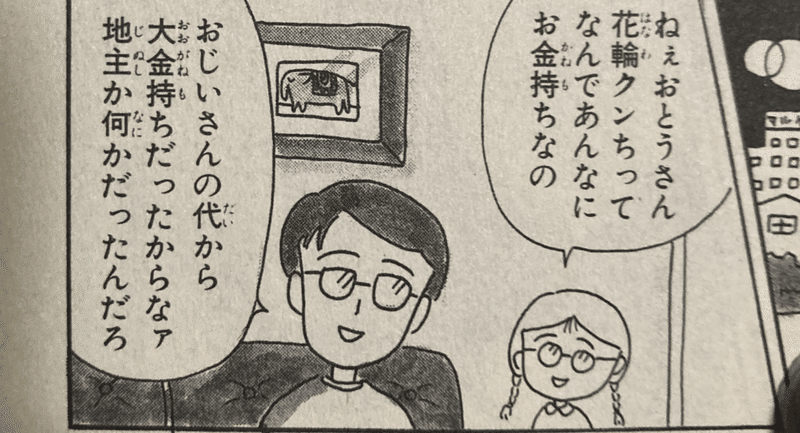

家族物語としての『ちびまる子ちゃん』は、日本の他の多くの漫画同様、あるメッセージを隠し持っている。そのメッセージとは、「人間の特性は遺伝する」というものである。この傾向は、特に少年漫画に顕著だが、少女漫画や他ジャンルの漫画にもしばしば見られる(※8)。その理由は、日本の伝統的な「家」という概念に求められるのではないかとの見方があるが、それはまた別の機会に論じる。とにかく、本作もまたその傾向の例外ではない。「ちびまる子」は、多くの点で父や母、祖父母の性格を引き継いでおり、性格の違う姉ともしばしば似た特徴を持つことが指摘されている(※9)。クラスメイトの親の殆どは子にそっくりだ(※10)。しかし、本作が本質的に与える印象は、「蛙の子は蛙」ではなく、「鳶が鷹を生む」である。なぜなら、八百屋を営んでいた夫婦(作中でそのことは描かれていない)から、国民的な人気を獲得する漫画家が生まれているのだから。作中で「ちびまる子」と家族との類似点が強調されればされるほど、日本の「家」に対する信仰は、むしろ揺らぐのである。そのとき、作中に描かれた互いにそっくりな特徴を持つ親子は「フィクション」であり、ナンセンスな「ギャグ」だということが強調されるのだ。

わたしたち読者は、『ちびまる子ちゃん』を読みながら、自身の記憶を反復させるのだが、そのたびにその記憶は滑稽なものとしてデフォルメされ、永遠に反復されながら再生産されるその馬鹿馬鹿しさを笑うのである。

※1 髪は、毛のようなものとして描かれることはなく、むしろ輪郭の一部になっている。それは、特に玉葱型の輪郭を持つクラスメイトなどに顕著である。

※2 モーリス・メルロ=ポンティの用語。

※3 『ちびまる子ちゃん』第二巻77頁

※4「相互主観性の現象学は、世界の現出の体系理論である。相互主観性の理論には、世界がさまざまの遠近法的現れかたをとおしてのみ与えられ、さまざまの周囲世界をとおしてしか現出しないということを、多数主観性の複数的視点との関連から究明しようとする意図が含まれている」新田義弘『現象学』講談社学術文庫 185頁) ここで「相互主観性」と訳されているIntersubjektivitätは、近年では主に「間主観性」と訳される。また、ジル・ドゥルーズは、友人の文学作品の批評を論じた小論文『ミシェル・トゥルニエと他者なき世界』(河出文庫『意味の論理学』所収)で、他者のない無人島における空間感覚の変化について論じている。

※5 ジャン=リュック・ゴダール監督『女は女である』"Une femme est une femme"

また、拙著『女は女ではない』参照。

※6自伝ででもない限り、作品に作者と同じ名前の人物が登場する例は殆どない。例えば、太宰治(本名・津島修治)の『人間失格』でも主人公の名前(大庭葉蔵)は作者本人と似ていない。近い例を挙げるとすれば、チャールズ・ブコウスキーの小説中に出てくる「ヘンリー・チナスキー」ぐらいか。

※7 『ちびまる子ちゃん』第一巻4頁

※8 例えば、鳥山明『ドラゴンボール』、尾田栄一郎『ワンピース』、板垣恵介『グラップラー刃牙』など。

※9 『ちびまる子ちゃん』第一巻6頁

※10 『ちびまる子ちゃん』第8巻88〜90頁

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?