「信用緩和」に乗り出すFRB > 「異次元緩和」by 日銀?

FRBはとことんやる腹づもりだ。2.3兆ドル(約250兆円)という天文学的金額の金融支援プログラムが追加で発表された。専門用語が増えて少し長くなってしまうがご辛抱を。なるべく分り易いように概要をまとめてみよう。

1.給与保護プログラム流動性ファシリティー(PPPLF、Paycheck Protection Program Liquidity Facility) 3,500億ドル

米連邦政府の中小企業向け優遇ローン「給与保護プログラム(PPP)」を担保資産とする銀行へのノンリコース型融資(Non-Recourse Loan、借り手が全額の返済義務を負わない融資)制度。貸出期限は2020年9月30日。金融監督制度上は「ゼロ・リスク資産」扱い。

2.メインストリート融資プログラム(MSLP、Main Street Lending Program) 6,000億ドル

目的:企業による従業員の雇用維持を促す。借入金を借換や既存の融資返済に充当してはいけない。SPV(Special Purpose Vehicle、特別目的事業体)を通して融資債権の95%をFRBが市中銀行から買い取る。

融資対象:2019年度決算で従業員1万人以下かつ売上25億ドル未満で、財務が健全だった中小企業、大半の従業員が米国内にいる海外企業。

融資金額:(下限)100万ドル~(上限)2,500万ドルまたは2019年度決算のEBITDAの4倍のいずれか低い額。

融資期間:4年間。1年間元利金の返済繰り延べ。

金利:SOFR(Secured Overnight Financing Rate、担保付翌日物調達金利、いわゆるレポ金利)+250~400BP。別途借入手数料100BP。

3.担保証券融資ファシリティ制度(TALF、Term Asset-Backed Securities Loan Facility ) 1,000億ドル

現行のプログラムにAAA格付の商業用不動産担保証券を追加。

4.プライマリー市場・コーポレート・クレジット・ファシリティ(PMCCF、Primary Market Corporate Credit Facility ) 5,000億ドル

買入対象資産:発行時の社債とシンジケートローン。但しシンジケートローンは総額の25%まで。

条件:3月22日時点で格付がBBB-(Baa3)以上で年限が4年以内のもの。但し3月22日からFRBによる買入時までに格付がBB-(Ba3)に下がった場合でも適格。+手数料100BP。

5.セカンダリー市場・コーポレート・クレジット・ファシリティ(SMCCF、Secondary Market Corporate Credit Facility )2,500億ドル

買入対象資産:社債とETF。

条件:社債は、3月22日に時点で格付がBBB-(Baa3)以上、及びFRBによる買入時までに格付がBB-(Ba3)以上で残存年限が5年以下。ETFは、米国投資適格社債ETFを対象としたが、一部米国ハイイールド社債に投資していても可。+手数料100BP。

6.地方債買入制度(MLF、Municipal Liquidity Facility) 5,000億ドル

------------------------------------------------------------------------------

その規模もさることながら、特筆すべきはFRBが「信用緩和」に乗り出したこと。特に 2.MLSPでは「商業貸出」に直接乗り出した事、4.、5.PMCCF、SMCCFでは「ジャンク市場」に介入した事、が画期的だ。

おそらく「パンデミックはいずれ治まる」という考えに基づいているのだろうが、大きな賭けに出たのは間違いない。平時に戻った時にFRBが買い取った債権が全て戻ってくる保証はない。最終的には米国民の負担になる。

それからもう1点。銀行の資金繰り及びバランスシートを担当していた立場から言うと、1.PPPにあった「ゼロリスク資産」扱いが実はとても大きい。大手の銀行は全てBIS(Bank for Internatioal Settlements)規制、今ならBaselⅢに縛られており、貸出などバランスシートを膨らますことができなかった。*ここではその枷が外れている。

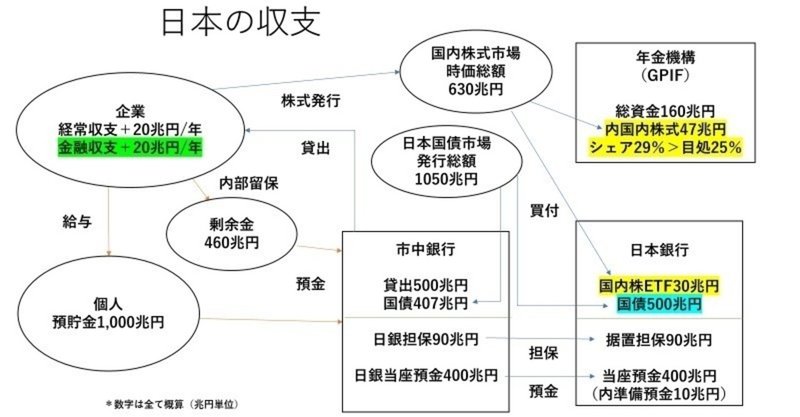

*実は「リスク資産」について4/8の電話会議で日銀と金融庁は重要な決断をしている。BaselⅢで総資産に対して一定の自己資本を求めた「レバレッジ比率規制」から日銀への預け金を一時的に除外する事とした。これにより400兆円に上る日銀当座預金を「リスク資産」から除外できるため、邦銀は規制を達成し易くなり貸出余力が高まる。もともと銀行が「法定通貨」を「中央銀行」に置く事にリスクがある、というBISの建付けが矛盾に満ちていたわけだが、ある意味正常化された(BaselⅡに戻った)と言っていい。

アメリカのように貸出債権等の流動化が進んでいない日本では、FRBのような「債権買取スキーム」は使えないが、これで日銀はどうするだろうか。現在の「国債+株ETF買占」も常軌を逸した政策だが、「信用緩和」の観点からは今回のFRBの方が上だ(もちろん”危ない”という意味)。

しかし...今回の「パンデミック恐慌」を見て思うのは**「株だけ上げてもしょうがない」こと。富裕層はともかく生活現場との乖離が大き過ぎる。特に米国と違って個人の株式保有比率が低い日本では「株高効果」は薄い。

**皮肉にもNYダウはこのFRBの「信用緩和」からの恩恵は少なそうだ。「優良30銘柄」で構成される指数故に、既に経済全体の惨状を無視して買い戻されてきたこともあるが、今回の救済対象が「優良銘柄」以外の中小・弱小企業だからだ。

加えて「大問題」なのが更に膨らむ国家債務。リーマンショック後のばらまきで既にまともな方法での「返済」は無理だったのに、更に状況は悪化。今は緊急事態だからやむを得ない、と思うかもしれないが***「踏み込んではいけない領域」に入ってしまった可能性がある。

***「ノンリコース融資」や「ジャンク債買取」を含む今回のFRBの「信用緩和」は「金融政策」というより「財政政策」に近い。本来通貨発行当局である中央銀行は、通貨価値維持のため財政からは分離させるのが基本なのだが、実際には「金融・財政政策の一体化」が顕著だ。これではいくら借金しても返済原資のお金をどんどん刷れば良いことになり、経済学的に言えばインフレになる。過去にもいくつもの実例がある。

もっとも現在為政者側には通貨価値を維持するつもりはさらさらなく、むしろ債務削減のためにインフレを望んでいるぐらいなので「渡りに船」かもしれないが...(果たしてそんなに思い通りにいくだろうか?)。

しかし「お金」で暮らす我々生活者はそうはいかない。例えば今回30万円とか100万円とか給付されても、インフレで100円のものが200円になってしまえば元も子もない。グローバルチェーンの分断が深刻になった今、マスクのように5倍、10倍と値上がりする商品が他にも出るかもしれない。実際各国が食料などを抱え込もうとする傾向も見られている。

今後「生活防衛」の観点からも、この「自国第一主義」の趨勢は注意深く見ていかなければならないだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?