「やってみよう」で上手くいかない場に欠けている「流れ」とは何か

ミーティングであっても、プロジェクトであっても、あるいはチームとしての活動であっても。つまり、人が集団で取り組む、ほぼあらゆる活動に通じるかもしれない潜在課題について考えてみる。

場に対してファシリテーターないし、コーチが存在することは珍しいことではない。そうした役割が、人々を促し、励まし、場作りを後押ししていく。ゆえに、場に動き出しを与える「とにかくやってみよう」であったり、場がより良くなるようにと「改善を考えよう」といったことは、一昔に比べると進みやすくなった。

という状況において起きうること。一見闊達だが、なぜか何かが生み出されていく気配が無く、「話しているだけ」「やっている感だけ」で駆動されていく場の確立。

場が闊達であればすなわち生産的である、わけではない。場が沈黙的でありながら生産的、というイメージもあまり無いだけに、このあたりの誤謬は放置されがちになる。

闊達であるものの "消費的な場" (物事が進んだり、変化したりが少ない) になっていないか。

ミーティングなり、チーム活動なり、最初は何を目指して、どうしていくと良いか、手がかりが少ないことが多い。ゆえに、ぼんやりとしたそれぞれが持つ「なんらかの理想のイメージ」をもとに場を動き始める。

ここでいうなんらかの理想のイメージとは、「チームとは〜」「ミーティングとは〜」「アジャイルとは〜」といった、一般的な通念である。時とともに、頻出ワードは変わる。「心理的安全性」はまず現代における鉄板の通念となっている。

もちろん、一般通念だけで目の前の仕事を進めていくにはロジックが足りない。足りなくても、場が動き出さなければどうにもならないから、もう一つ「駆動力」が必要になる。こういう場面での出番が「とりあえずやってみよう」だ。「とりあえずやってみよう」もまた、実に市民権を得るに至ったと感じる(喜ばしいことだ)。

やってみると、まあまあ気づきや課題が溢れ出るようになる。それらを手がかりに、活動の「改善」を取り入れながら、場を動かしていく。その結果、一見実に闊達だが何かが生み出されていく感がない場へと直走っていく…何が問題なのだろうか。

場を動かす一般通念も、「とりあえずやってみよう」も、使い所は勿論ある。最初の動きを作るにはやはり、てっとり早く有用といえる。だが、それだけだと、また下手にシングルループ的な改善だけが真面目に走っていくようだと、チームは迷宮入りする。

どこかで、「仮説」が必要になる。このミーティングで、このプロジェクトで、あるいはこのチームで、生み出したい価値、望ましい状態とは何のことなのか。

このサイクル自体は、見れば何を強調したいか分かる内容かと思う。ただ、最初に「価値とはなんぞや」の仮説を立てる事が実際のところ難しく、上手く動き出せないことが多い。理想として分かっている型と、現実の間にギャップが存在する。ゆえに、前掲と後者のサイクルを噛み合わせる必要がある。

ぼんやりとした理想のイメージをもとに「とりあえずちょっとやってみる」。その後、「目の前のふりかえり」に入るのではなく、「で、何が嬉しさになるのか?」という問いに向き合っていくための「むきなおり」を挟む。

むきなおりでは、向き合うべき仮説を立てる前に、想像をする。このままいくと、このミーティング、プロジェクト、チームはどうなるのか、どこにたどり着きそうか。この想像から、翻って、今置かれている状況を理解し直す。いわば、この先の未来がどうなるのか、望ましい方向にあるのか、テストを行う(未来のテスト)。

「望むところではない」と判断できるならば、すでに何かが見え始めている。何が本来望む状態、方向なのかが見え始めているから、「(目の前は)そうじゃない」と見ることが出来る。ここでこそ「仮説」を立てる。

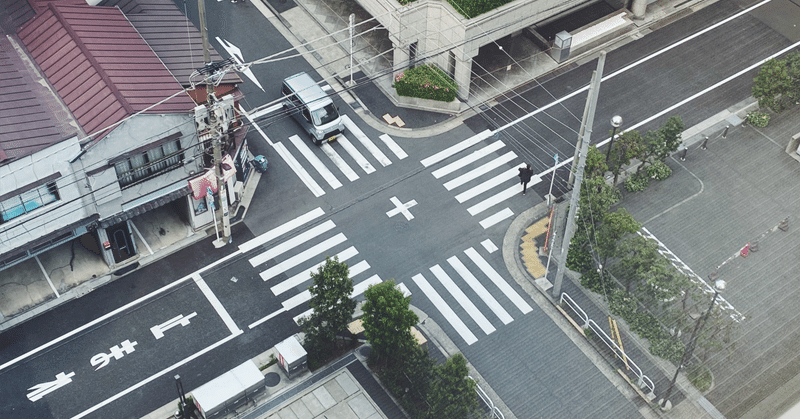

場を醸成しながら、仮説も育てていく。そんな動きが欲しい。ファシリテーターは前者に焦点を当てがちになるかもしれない。後者の機会作りを、役割に期待するか(ここが "プロダクトオーナー" に期待されるところ)、仕組みで補うか("むきなおり")。いずれにしても、目の前から目線を外し、チームの外から俯瞰的に、流れを見る必要がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?