世界史漫才69:ブレジネフ編

苦:今回はレオニード・ブレジネフ(1906~82年)、フルシチョフ失脚の1964年から1982年まで書記長としてソ連に君臨した最高指導者です。

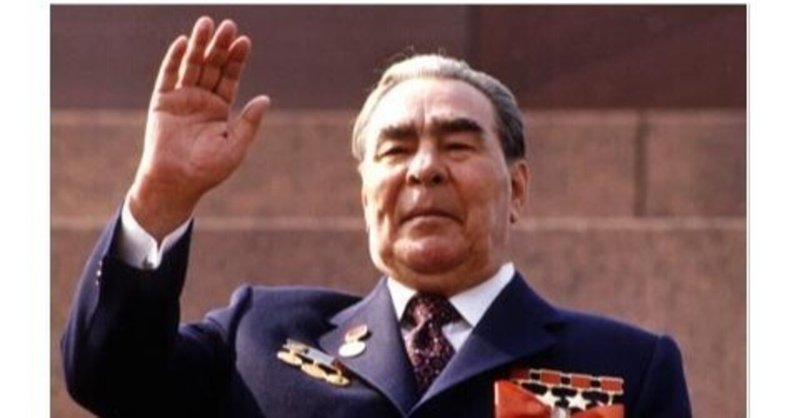

微:ああ、ボケた目の熊みたいな顔のオッサンだな。モスクワ市民が赤の広場で「ブレジネフのバカ!」って叫んだらKGBが現れて、「国家最高機密漏洩罪で逮捕する」と拘束される小咄のネタの。

苦:彼は1906年にウクライナのドニエプロジェルジンスクに生まれ、1923年に共産党青年組織(コムソモール)に参加し、そこから大学進学の機会を得て、指導者になっていった「60年代ソ連指導者」の典型でした。

微:得点稼ぎが最初からの目的の「ボランティア活動」みたいだな。ま、その程度の人間だろ。

苦:その通りです。ドニエプロジェルジンスク冶金大学を卒業した1935年に東ウクライナの製鉄所技師になり、すぐに陸軍の戦車訓練校に送られ、戦車部隊の政治委員となります。ブレジネフの軍事部門・防衛産業との関係の始まりです。

微:東ウクライナって、プーチンが併合して知らん顔しているところだよな。

苦:ブレジネフが入党した1930年、スターリンは絶対的権力者で、彼を含む若い共産党員はスターリン主義者として出世していきました。大粛清後で空席だらけの党・州の重要職にすぐに就けたのです。

微:でも開放的な空気が羨ましいな。団塊の世代の鬱陶しさと重さをひしひしと感じる日本にいると。

苦:1941年6月に独ソ戦争が始まると、ブレジネフは軍の政治委員として働きますが、軍人としてではありませんでした。1942年のウクライナ喪失後、彼はザカフカス正面の政治指導部次長としてカフカースに派遣されます。

微:カフカースってグルジア(ジョージア)を含むヤバい地域だし、スターリンの出身地だよな。

苦:信頼ですかね。1943年のスターリングラードの戦い以降、赤軍の西進とともに彼も西進し、戦争が終わった時、ブレジネフは第四ウクライナ方面軍政治指導部部長としてプラハにいました。

微:ウォッカの飲み過ぎで、戦車の中で酔っ払って昼寝して、「えっ、ここプラハ?」が第一声でした。

苦:エリツィンならありそうですが。1946年にブレジネフは文民なのに少将の階級で赤軍を去ります。1950年にはソ連最高会議代議員、1952年には共産党中央委員会および最高会議幹部会のメンバーとなりました。フルシチョフが強く推したのです。

微:スターリンの健康問題で何か掴んでいたのかな。

苦:1953年3月にスターリンが死にます。ブレジネフは1954年からカザフスタンの開拓事業を指導します。1956年2月、ブレジネフはモスクワへ呼び戻され共産党中央委員会幹部会員候補兼書記として防衛産業、宇宙計画、重工業および首都建設指揮の任務を与えられます。

微:ソ連の将来を担う部門を全部握るとは、すごいな。

苦:要するにフルシチョフの側近として、1957年6月のマレンコフ、カガノヴィチら古参幹部との権力闘争に挑んだのです。古参幹部排除に成功したブレジネフは政治局の正式メンバーとなりました。

微:自分の体制になって、ついキャンプ・デーヴィッドで浮かれてしまったんだな、フルシチョフは。

苦:1960年にブレジネフはソ連邦最高会議幹部会議長、名目上の国家元首になりましたが、実際の権力は党第一書記のフルシチョフのものでした。議長のポストは外国への旅行を可能にし、彼と家族が高価な西側の衣服や自動車に対する興味を深める原因となります。

微:日本で言うと、泉ピン子がシャネルの味をしめた、NOVA社長が贅沢を覚えたようなもんか?

苦:キューバ危機の1962年までフルシチョフの地位は安泰でしたが、高齢化とともに指導力も低下し、地位は不安定さを増しました。ブレジネフはフルシチョフを「切る」覚悟を決め、1963年には追放計画に加わります。

微:恩で仇を返すこともためらわない、そうでないと共産党では生き残れないもんな。

苦:1964年10月の臨時中央委員会総会で、フルシチョフは「自発的に」党中央委員会第一書記と閣僚会議議長辞任、ブレジネフは党第一書記(書記長)となりました。彼の台頭の背景には、宇宙開発の成功、つまり防衛産業の影響力増大があったと考えていいでしょう。

微:だけど、どうやってコンピュータのないソ連が有人宇宙船を送り出せたんだろう。案外、星野之伸の『星の町』が本質を衝いているかも。常人離れした計算能力を持つ子供が暗算していた、あれ。

苦:ブレジネフは自らが指導者に就任すると、フルシチョフのスターリン批判路線を転換し、すぐにスターリン復権に動きます。当然ながらスターリン主義者の多い自分の世代の支持を集めるためです。

微:すごい手のひら返しだな。

苦:後に書記長となるアンドロポフ指揮下の国家保安委員会(KGB)は、ブレジネフに協力したご褒美で1930年代・40年代ほどではないですが、スターリンの下で享受した力の多くを回復しました。

微:『マリオ』でいうと、フラワーではなく赤キノコをゲットしたわけだ。

苦:余計な譬えは聞き飽きたよ! さて、ブレジネフ政権最初の危機は1968年のチェコスロバキアの自由化改革、いわゆる「プラハの春」でした。チェコスロバキアの改革運動が東欧諸国の共産党体制を揺るがし、ひいては共産圏全体を揺るがす危険性から、ブレジネフは8月20日にワルシャワ条約機構軍を投入し、軍事力で「プラハの春」を終わらせました。これがチェコ事件です。

微:『北国の春』の千昌夫も借金で終わったよな。

苦:関係ねえだろ!「共産圏全体の利益は一国の主権を上回る」「ソ連は社会主義を守るために衛星国の国内問題に干渉する権利がある」との主張は、実はフルシチョフが1956年にハンガリーで出したものです。ですが、これを機会に制限主権論は「ブレジネフ・ドクトリン」として知られるようになります。そう言いながら、中国に干渉したら1969年のダマンスキー島事件になっちゃったんですが。

微:モンゴル帝国のイデオロギーがDNA化している国同士だからな、一歩も引かない。

苦:ですが、1970年代にソ連は対米関係では政治的・戦略的にも優位に立ちました。アメリカのベトナム戦争敗北とウォーターゲート事件の混乱という敵失にも助けられましたが。原油高騰は産油国ソ連に石油バブルをもたらし、その資金でソビエト海軍は初めて世界的な力を持ち、中東およびアフリカでも内戦に資金・武器を援助できようになり、その政治的影響力を拡張しました。

微:辛子に昆布じゃねえ、カラシニコフという内戦で威力を発揮する小銃も開発したしな。

苦:無理ボケはいいよ、ナイツじゃないから。その間にブレジネフは自らの国内地位を強化し、コスイギンは首相として残っていましたが、彼を差し置き、1977年から単独の最高指導者となりました。

微:チッソみたいにユーキスイギンならその影響力は半世紀以上続いたんでしょうが、残念です。

苦:それは悪影響だろ! しかし、国際社会に於けるソ連の力、ブレジネフの国内的な権力は手を携えて1970年頃から衰退し始めていました。それはソ連経済が停滞し、その停滞を打破する内的動機を失っていたからでした。その根本的原因は、スターリン時代に導入された計画経済と工業生産技術が、1940年代の水準で停止していたことです。

微:まあ、スマホという個人情報抜き放題アイテムのない時代に計画経済は無理だよ。

苦:技術革新への内発的動機は存在しませんし、ソ連工業はその投資額の大きさにもかかわらず、適切な農業機械を農業部門に提供できませんでした。

微:国旗のデザインも鎌とハンマーのままだったもんな、進歩のない国だぜ。

苦:別問題だよ! 農業部門は、集団化以降、豊作は例外的な出来事でした。生産計画が過大だった面も否定できませんが、農民は意欲を失っていましたし、第1次石油危機で「濡れ手に粟」のように得た石油輸出の貿易黒字は軍事部門・宇宙開発計画という国威発揚部門と、穀物輸入が吸い上げていきました。ブレジネフ時代の停滞の本質は、もう1970年代初頭で破綻していておかしくなかったソ連経済が「資源輸出が生む貿易黒字」という延命治療を受けていたことにあったのです。

微:軍備拡張というバカをやってるんだから、それはヤバいクスリでラリってたんじゃねえの?

苦:まあ共産主義も一種の麻薬、依存対象ですからね。マルクスは宗教をアヘンに譬えましたが。

微:なるほど、”Marxism”を日本語に直すと”マルクス中毒・依存症”になるか。アル中と同じだな。

苦:ウマイこと言ったと喜んでんじゃねえよ! 全部を国産で賄うなら、統制価格で市民の不満を和らげることもできたでしょうが、国際市場価格で輸入せざるを得ない膨大な穀物がそれを不可能にし、食糧輸入分だけ、産業の近代化や生活水準向上に向けられるべき投資額は減少しました。

微:あの買い物行列の時代にコロナが蔓延してたら、すごかっただろうな。

苦:そのツケは公営住宅・健康保険・教育制度の悪化をもたらしました。さらに国営企業では人民の需要を満たせなくなると、当然ながら市場価格で動く巨大な「非公式経済」が生まれます。しかも労働生産性が上がらないのに賃金が上がるわけはありません。

微:賃金が上がるとすれば、それ以上のインフレしかないもんな、ジンバブエみたいに。

苦:その一方で、スターリンの粛清以降、人的資源不足から国家・党・産業官僚は交代しないまま老齢化し、共産党幹部はノーメンクラトゥーラ(特権階級)となっていました。そしてその頂点には高級外国車や洋服の購入を趣味とするブレジネフ一家がいたのです。

微:その趣味は、信者からのお布施という形にしないとな、日本の教祖様・尊師様みたいに。

苦:ブレジネフの最後の、そして致命的な遺産は、1979年のアフガン侵攻です。しかもこの重要な介入決定は政治局の正式決定ではなく、彼の側近グループによる非公式なものでした。

微:まあ、どんな組織でも「非公式集団」が道を誤らせるんだよな、すぐヨイショするから。

苦:アメリカCIAはイスラーム戦士=ムジャーヒディーンたちに総額21億ドルの資金・武器を援助します。資金輸送、兵士志願者の訓練はパキスタンで行われ、軍が政治化するきっかけとなりました。ちなみにサウジから来た志願者の一人がウサーマ・ビン=ラディンです。

微:まあ、タリバーンを育てた、フセイン・イラク大統領に武器を提供したのもアメリカだしな。

苦:ブレジネフはアフガン撤兵を見ることなく1982年に死去します。ソ連軍のアフガニスタン国内の戦闘は1989年の完全撤収まで10年に及び、約200億ドルが使われました。ソ連側では15,000人が死亡し、7万人以上が負傷し、怪我と麻薬の後遺症に苦しむ多くの若者がソ連にもたらされました。

微:間違いなく、麻薬をアフガンで現地調達してるな。作戦そっちのけで。

苦:要するに、一人で団塊の世代の「おいしいところ」を食べ尽くし、後の抜本的処理をゴルバチョフに押しつけた、物欲にまみれた人間だということです。

微:それを聞くと、自己破産しても株主以外には迷惑かけていないリーマンが善人に思えてくるな。

苦:比較するなら、大不況を口実に国債発行しまくっている迷惑な日本のジジイたちだろ!(ペシッ!)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?