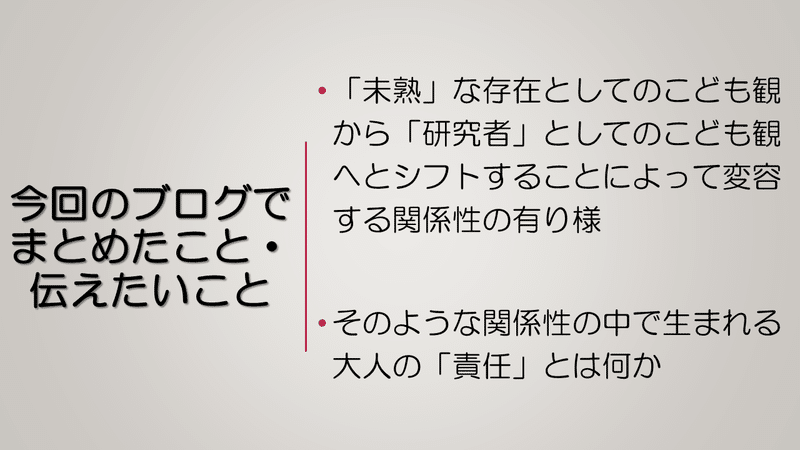

レッジョ・エミリア現地研修から2年…②~「研究者」としてのこども観と至適な応答性〜

しばらく私自身の自己紹介についてのブログが続きましたが、今回から少しずつ2年前に訪れたレッジョ・エミリア現地研修の振り返りをまとめていきたいと思います。

第1回目の振り返りブログでは、導入として「生産性を中心にした台形型のライフサイクル」という発達観と「銀行型教育」という教育観について考えていきました。

今回のブログでは、これらとは対照的であるレッジョ・エミリアの発達観・教育観について、現地研修で伺うことができたペダゴジスタの語りやカルラ・リナルディの文献から考えるとともに、そこから連想した概念について紹介させていただけたらと思います。あくまでまだまだ未熟な私の個人的な見解である点をご了承ください。

あなたは生後18か月のこどもをどう捉えますか?~どのような人間観を持つかが、具体的な実践へと反映される~

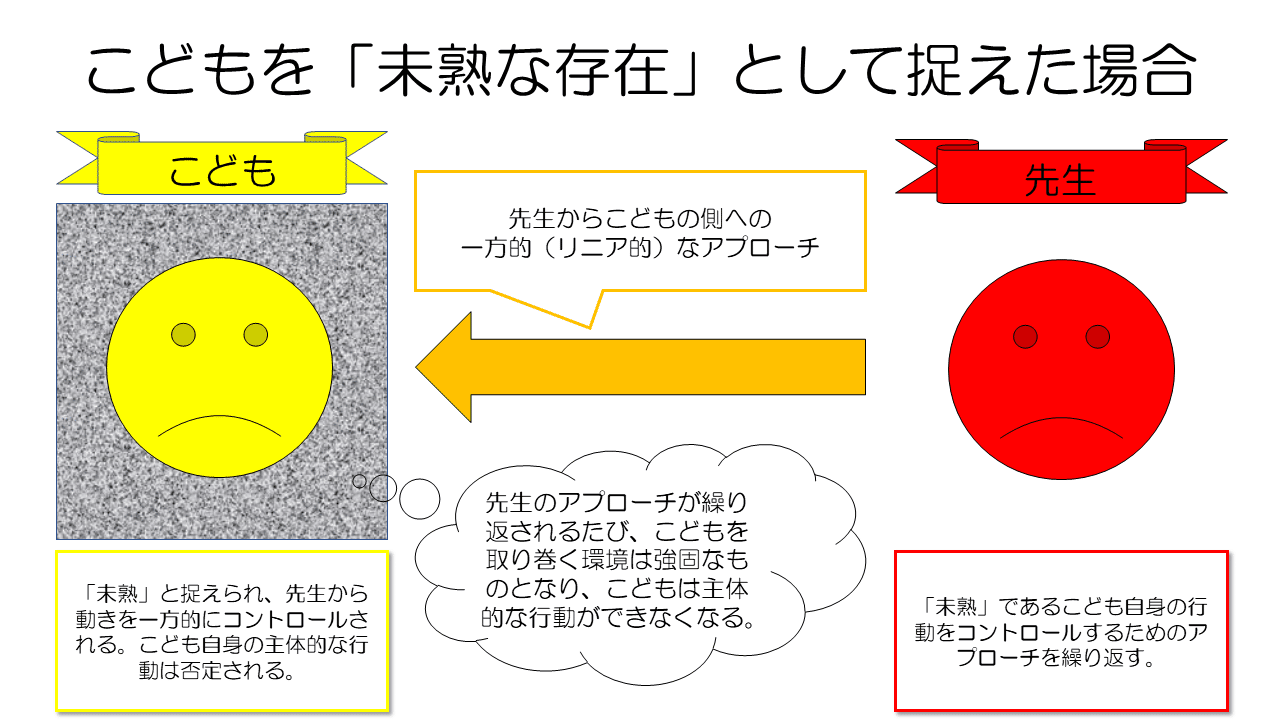

〇「こども=未熟な存在」という人間観を持つと…

レッジョ・エミリア研修初日、現地のペダゴジスタから私たち参加者に向けて「あなたは、生後18か月のこどもを見て、どのように感じますか?」という問いが投げかけられました。

各自がもつ幼児時代のイメージは、どうしても教育活動に影響してしまいます。皆さんは18か月のこどもを見て、どう感じますか?「小さい?」「何の権利をもっているんだろう?」「まだ小さいから守ってあげなきゃ?」…市場に出回っているおもちゃを見てみると、18か月用のものは、例えばボタン押したら動物の鳴き声がするという、1つの問いに対して答えが1つであるかのようなもの、すなわち、そこにクリエイティビティ―はなく、こども自身の思い付きを問いかける玩具ではありません。もし先生が18か月のこどもに対して「守らないと!常に監視しないと!」という発想を持っていた場合、先生の行動にもその思いは反映されてしまいます。すなわち、「乳児を円形に座らせる」「歌をたくさん歌わせる」「一方的に次々と物語を話す」など。これらの行動は、こどもたちのグループをコントロール・動きをセーブするためであり、自由に動き回ることに対する不安や恐れの表れとも言えるでしょう。このようなことなら、大学で専門的に学ぶ必要などなく、少し歌が歌えたり、こどもをひきつけるスキルがあれば誰でも先生になれてしまいます。あとは、親の前でニコニコさえできれば…。

メモ書きの言葉を整理した文章であるため多少の言葉の補足や言い回しの修正をしましたが、鋭い皮肉などはニュアンスをそのまま残す形で綴りました。ペダゴジスタが例にあげた「円形に座らせる」「歌」「物語」は、それらそのものがいけないというわけではなく、それらが「未熟な存在」としてのこどもを抑制するツールとして用いられることへの批判であると言えるでしょう。併せて「how to」の域にとどまり既存のスキルやテクニックを押し付けるようなアプローチを行う教育者に対しても厳しい指摘を向けています。

1つ目の例としてペダゴジスタがあげたこの例えは、「台形型のライフサイクル×銀行型教育」に通ずるこども-大人間の分断を前提とした発達観や、成熟した大人から未熟なこどもへ知識を注入する一方的な教育観とも重なるように思います。

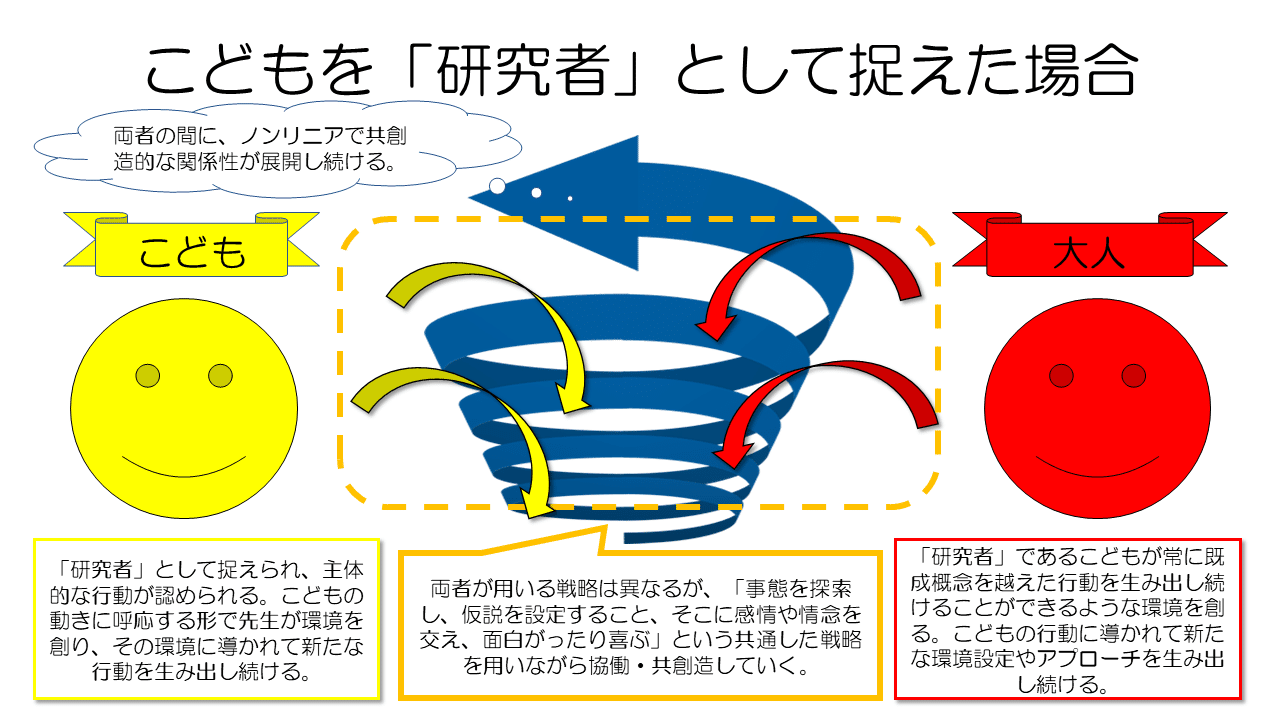

〇「こども=研究者」という人間観を持つと…

では、「こども=未熟」という捉え方の対極にある発達観・教育観とはどのようなものなのでしょうか。ペダゴジスタは次のように続けました。

もし違うイメージ(「こどもは未熟」とは異なるイメージ)があったら、例えば「なぜ、この年代のこどもたちはよく動くのだろうか?」「何をしようとしているのか?」と(こどもたちに寄り添うような質の)問いを持つことができたなら、「もしかして、新しい世界に向けて常に問いをもって動いているのかも知れない!」「自分自身の考えや理論、セオリーが常に浮かんではつくりかえられていくというフレキシブルさを持っている!」という(建設的な)こども観へと繋がっていくことでしょう。それは、新しい知識をいつも構築している、すなわち研究者としてのこども観です。こどもたちはラボで働く研究者と同様、既成概念がないからこそ、すぐに知識を構築-再構築することができるという面を持っている―。このように考えた場合、先生の中に「もし”研究者”としてのこどもが活動するなら、どんなラボが望ましいだろうか?」という新たな問いが生まれていきます。こどもたちが自由に自分たちの研究ができるような環境をつくる―ここに先生としての責任が生まれるのです。

こどもを「研究者」(=既に、積極的に新しい知識を創造していく力を十分に持っている存在)として位置づけた瞬間、「生産する大人=成熟」を目指すという(半強制的な)発達観が崩れます。それに伴い、これまでは「こども-大人」間の分断ないし一方向的な関係性があったことで成り立っていた「銀行型教育」的アプローチも連鎖的に破綻することが考えられます。

これらが崩れた後に生まれるものが、「知識を構築-再構築する」こどもと、 「こどもたちが自由に自分たちの研究ができるような環境をつくる」先生とが織りなす協働的・共創造的な発達や教育の形であることがペダゴジスタの語りから見えてきました。

「研究者」としてのこどもと「意味の探求者」「共同の創造者」「共犯者」としての大人が織りなす育ち・学び

研究者としてのこどもと、その研究に対して応答していく大人とが織りなす発達や教育について、ペダゴジスタやレッジョ・チルドレン代表として長年教育実践をされてきたカルラ・リナルディは次のように述べています。

ピアジェの流れを汲む発生的認識論はある特殊で抽象的な観点からではあるが、大人の論理の構造は子どものそれと多分に異なっているということを、かねてから主張してきた。この見方によると、同じ問題を前にした時の大人の反応と子どもの反応では、その様式に大差が見られることが多いという。しかしながら大人と子どもを、別なものであるとはいえ、各自の能力に応じた認知的努力を行わねばならない具体的な状況の中に置いた時、両者の行動様式は、結局のところそれほど有意な差を示しているとは思えないのである。…大人にせよ子どもにせよ、自らの認識の営みを振り返り、それを再定式化する必要に迫られた時に…、両者が立てる戦略はしばしば本質的に似たようなものになるのである。…出来する問題とそれを解決しなければならない個人の関係性は、本質的には似たようなもので、子どもか大人かを問わず訴える戦略は、事態を探索し、仮説を設定すること、そこに感情や情念を交え、面白がったり喜ぶことなどで、経験としては大同小異である。こうした学習経験は、だからして「教育的な模索」といったようなものであって、それは大人のものであると同時に子どものものでもある。(カルラ・リナルディ、里美 実 訳『レッジョ・エミリアと対話しながら 知の紡ぎ手たちの町と学校』ミネルヴァ書房、2019年)

ここから見えてくるのは、ペダゴジスタの語りにも共通するような

〇問題に対する(ネガティブな意味合いでの)異質性に注目し「未熟なこども」「成熟した大人」という分断を前提とするような発達観を越え、未知の具体的な状況の中で両者が生み出す「事態を探索し、仮説を設定すること、そこに感情や情念を交え、面白がったり喜ぶ」などの共通性に着目する

〇「成熟した大人から、未熟なこどもへ」という一方向的で予めゴールが決められた「銀行型教育」的な教育観を越え、違いがありながらも「戦略」の共通性を持ち寄りながら「教育的な模索」を展開させていくプロセスに着目する

という視点です。

「(共に)意味の探求者」「(知識や文化の)共同の創造者」「(子どもと大人がグルになって、理解と認識への意志を共有し、共にたたかい勝利の歓びを分かち合う)共犯者」という言葉をカルラ・リナルディは用いていますが、そこからは共通の状況・問題・意味を真ん中にしながら「共に」育ち合い学びを創造していくような、動的な発達観・教育観が見えてきます(さらに、「発達観」「教育観」と分けて書いてきましたが、それらは個別ではなく同時的・相乗的・連関的に起こるものであるということも示唆されているようにも感じます)。

レッジョ・エミリアの現地研修へ行くまで、私はレッジョ・エミリア=「アート」「プロジェクト」といったように、表面的に見える実践のみに注目していたように思います。しかし、研修の最初に「生後18か月のこどもをどう捉えるか」というペダゴジスタの話を伺ったことにより、目に見えるものだけに囚われてしまってはいけないのだと痛感しました。

ペダゴジスタの語りの中で、レッジョ・エミリア市の幼児学校で行われた実践の映像を観ることができました。うろ覚えではありますが、「窓から入り込む日差しの温かさや光に乳児が興味を持つ⇒後日、保育室には先生が作ったキラキラ光るモビールが取り付けられた。乳児は言葉こそ発することはないが、晴れの日や曇りの日でその光の加減が異なることに気付いた様子だった。また別の場面では砂の感触等を乳幼児が探求していた」というような内容だったように思います。映像上映前、ペダゴジスタは「これから映像を観ます。目に見える光景はショッキング(おそらく我々がイメージする保育や教育とは異なるもの)ですが、どうか見えるものだけに囚われないでください」という旨の言葉を我々に伝えていたように記憶しています。根底にある人間観・発達観・教育観を捉えようとすること抜きにして、目に見える形で行われる「アート」「プロジェクト」などを捉えてしまってはいけない―現地研修初日の最初のプログラムで、大切なことに気付くことができました。

「研究者」としてのこども観が生み出す「責任」とは何か?~「至適な応答性」という観点から考える~

ここからはレッジョ・エミリアとは外れますが、現地研修でのペダゴジスタの語りやカルラ・リナルディの言葉に触発されて頭に浮かんだ理論と結び付けながら、研究者としてのこどもと「意味の探求者」「共同の創造者」「共犯者」としての大人とが呼応する発達観・教育観について、関わり合いの捉え方や大人の在り方という観点から考察していきたいと思います。

私は大学院生の頃、こどもたちとの関係性の中で即興的・偶発的・共創造的に生まれる”名のない遊び”(「鬼ごっこ」「かくれんぼ」「ドッジボール」など明確なルールやゴールがあるわけではないような遊び)に着目して修士論文を書きました。その際に用いた理論の中に、H.Bacalの「至適な応答性(optimal responsiveness)」と、D.Sternの「情動調律(affect attune)」という概念があります。

はじめに、ペダゴジスタの語りにあった「責任」という言葉を、マニュアルやテクニックを越えた「その治療の参加者の間で展開される、ユニークかつ特異的なプロセスの作用」「ある特定の二者関係が織り成す共創造プロセスの特異性」へと着目する「特異性理論(Specific theory)」を提唱したHoward A. Bacalの「至適な応答性(optimal responsiveness)」という観点から考察していきたいと思います。

現地研修はイタリア語で行われ、同時通訳で和訳された言葉をメモする形で記録に残したためもともとのニュアンスは今となってはわからないですが、ここで用いられた「責任」(英語の「responsibility」というニュアンスで解釈)という言葉は、「立場上引き受けなければならない任務」という意味合い以上に、「研究者」としてのこどもが生み出す様々な”研究”に対する「応答する状態」という意味合いで解釈することが適切であるように思いました。このように解釈すると、どうしてもペダゴジスタの言葉と「至適な応答性」という概念との間には深い共通性があるように思えてならないのです。

“至適な応答性”という概念は、“最高の”あるいは“完璧な”(これらは、“至適なoptimal”という単語が含蓄する意味の一つであるが)応答を意味しようとしたのでもなければ、“何でもまかり通るanything goes”ということを意味するものでもない。これらとは対照的に、至適な応答性を模索するという作業は、何が特定の患者の治療的経験において至適となり得るかについて一瞬一瞬の注意深い熟慮を必要とし、それと同時に、自らがそれを提供することが出来るかどうかを自覚するというシステム概念である(Howard A. Bacal『The Power of Specificity in Phychotherapy』Jason Aronson、2011年)。

Bacalが文頭で例示している2つの「optimal」という語の解釈は、いずれも相手への「応答可能性」「責任」を放棄している様子がうかがえます。例えば「最高の」「完璧な」という意味合いで「optimal」を捉えた場合、応答を生み出す際の基準は、相手もしくはその関係性の文脈ではなく、その外側にある何等かのマニュアルやテクニックに置かれることになります。一方で「何でもまかり通る」という意味合いで「optimal」を捉えた場合、治療の文脈からは著しく外れるような応答が合理化されてしまい、結果的に大きなズレが生じてしまう危険性も孕んでいます。

「至適な応答性」という概念は、治療者がこのような「optimal」観に陥ることなく「特定の患者と特定の治療者との間の特定の瞬間の特定の関係性」(※)に対する熟慮と自覚を保ち続けるための概念であると言えます。※富樫公一『ポスト・コフートの精神分析システム理論』誠信書房、2013年

「特異性理論」における「至適な応答性」という概念をこどもとの関わりを想定して当てはめると、次のようになるのではないでしょうか。

・「最高の」「完璧な」という意味合いで「optimal」を捉えた場合、関係性の外部に存在する何等かのメソッドやプログラムに書かれたテクニックを意識するあまり教条主義的な関わりに陥る。

・他方「何でもまかり通る」という意味合いで「optimal」を捉えた場合、「こども主体」という言葉に囚われるあまりこどもを放置・放任する姿勢に繋がったり、「こども主体」と言いつつも実際にはオトナの恣意的・突発的な行動でこどもを一方的に振り回してしまったりするような関わりに陥る。

レッジョ・エミリアで大切にされている「研究者」としてのこども観(=必然的に大人の側が「生産性の頂点にいる」「教える」という立ち位置を放棄することにもなる)は、こうした「最高の」「完璧な」「何でもまかり通る」を越え、予測不可能性に満ちた「教育的な模索」のプロセスの中で「何が特定の教育的経験において至適となり得るか」という答えのない問いを意識し続け、「もし”研究者”としてのこどもが活動するなら、どんなラボが望ましいだろうか?」という熟慮と「こどもたちが自由に自分たちの研究ができるような環境をつくる」という自覚、すなわち至適な応答への意志を教育者が持ち続けるために、非常に重要な観点であるように感じました。「責任」という言葉の重みと奥深さを感じます。

↑「教育的な模索」と至適な応答の軌跡を表したのが、ドキュメンテーションであると感じました。詳しくは後のブログにまとめますが、市内の幼児学校には至るところにドキュメンテーションが飾られています。

「教育的な模索」の中で生まれている動きとはどのようなものか?~「間主観的母体」が織りなす「情動調律」という観点から考える~

次に、「研究者」としてのこどもと「至適な応答性」を持つ大人との「教育的な模索」における関係性を一歩踏み込んで捉えるべく、「情動調律(affect attune)」について紹介したいと思います。この概念を提唱したD.Sternは、レッジョ・エミリアで大切にされている「研究者」としてのこども観とも重なるような、「未熟」「未分化」という従来の発達心理学で描かれてきた乳児観を越える人間像を描き出す研究をしています。具体的な内容についてここでは割愛しますが、次の言葉から、Sternが持つ人間観を捉えることができるのではないでしょうか。

哲学の観点による発見としては、人間の心は“生まれつき他者の心に対して開かれている”のであり、“他者を、自らと重ね合わせて、そして自らと同じくその身体の内部に心を持つ存在として”見做すことが出来る。

the philosophical notion that the human mind is “innately open to other minds” and to seeing “others as having embodied minds like me” and “with me”.(Daniel N. Stern『Forms of Vitality』Oxford University Press、2010年)

このように(もはや「未熟」ではなくなった乳児を含め)「生まれつき他者の心に対して開かれている」人間同士が織りなす関係性の様式として、Sternは「情動調律」という概念を示し、その動きを捉えました。Sternは次のような母子交流の場面を挙げています。

生後10か月の女の子は、母親と顔を合わせて床に座っていた。この女の子は、パズルのピースを持って正しい位置にはめようとしている。何度も失敗したのち、女の子は最終的に正しい位置にピースをはめることに成功する。女の子は、母親の顔を、輝きと溢れんばかりの熱中に満ちた表情で見つめる。女の子は“表情を開放しopen up her face”[口を大きく開けて、目を見開き、眉毛を上げて]、そして元の表情に戻した。これらの変化が起きた時間の輪郭は、まるで滑らかなアーチを描くかのようである[クレッシェンドがあり、頂点に達して、やがてデクレッシェンドしていく]。それと同時に、女の子の腕は体の側面で上がり、そして下がる。女の子の母親は、“やったぁYeah”というものであったが、それは音量のクレッシェンド・デクレッシェンドとして上がり下がりするピッチラインを伴うものである。文字として示すならば、“ゃったあああぁぁぁyeeAAAaahh”となるだろう。母親の韻律の輪郭は、女の子が示した表情-運動の輪郭facial-kinetic contourとマッチしている。そしてまた、正確に同じ継続時間を持っている。(Daniel N. Stern『Forms of Vitality』Oxford University Press、 2010年)

この事例における2人の行為を個別に見た場合、女の子が「表情を開放」して腕を上げているのに対し、母親は「やったぁ」と声を上げるという、それぞれ完全に異なる行動をしているということが明らかです。しかし、表情や動き、声の大きさやトーンなど、よりミクロなレベルで2人の関わり合いを見てみると、

【女の子】正しい位置にパズルをはめることに成功した際の仕草や、口を大きく開けて、目を見開き、眉毛を上げる

【母親】女の子の生気を感知し、それに呼応する形で「ゃったあああぁぁぁyeeAAAaahh」と歓声を挙げる

というように、互いに呼応している様をみて取ることが出来ます。このようにSternは、表面的な行動こそ違えど、動きの大きさや速さ、表情、声のトーンや間などの総体である「生気(vitality)」のレベルで双方が呼応し合っている現象を「情動調律(affect attune)」という概念で定義しました。

「情動調律(affect attune)」は単なる模倣(俗にいう「オウム返し))とは一線を画すものである―そのことを、Sternは先の母子交流の事例に続く文の中で述べています。

この瞬間において、母親は…(子どもの姿を通して自らが感じ取った生気に対する反応として、「やったぁ」という)言葉で伝える代わりに、女の子がしてみせたことを模倣することも出来なくはない。例えば、母親は女の子がしたことへのいくらか忠実な模倣として、自分自身の表情を開放し、再び元の表情に戻すかも知れない。しかしながら、これに関しては、また新たな問題が存在する。仮に女の子が自分自身の思いを語ることができるのならば、“オーケ、あなたは私がしたことを物理的には理解したのね。でも、私がその行動を通して感じたことを、あなたも感じてくれているということを、どうやって理解すれば良いの?物理的な模倣をするだけのあなたは、鏡か、あるいは宇宙人か何かだわ。どうやって私は、あなたが心を持った存在であるということを理解すれば良いの?”母親はこの問題を、選択的な模倣である“情動調律affect attunement”を行って解決する。母親は、形式的には異なって見える関わりに切り替える(行動を見ることから、調子soundを聴くことへ)が、しかし彼女はダイナミックな特徴は正確に維持し続ける。すなわち、これは生気の型(vitality form)のマッチングであると言える。彼女は女の子の行動の型の中にあるエネルギーthe dynamics of the formを共有するが、それは形式的なものではない。この女の子は、その際に、母親が単に自分の行動の真似事をしているのではなく、母親の既知の経験の中から自分の経験と類似した何かを見出し、それは二人の間で共有することが可能であるということを理解するのである。(Daniel N. Stern『Forms of Vitality』Oxford University Press、 2010年)

Sternは別の箇所で「特有の生気の署名(the signature of their own unique vitality)」という言葉を用いています。予測不可能性に満ちた「いま、ここ」の連なりの中で、「既知の経験の中から自分の経験と類似した何かを見出」そうとし、かつそれを「二人の間で共有することが可能」な形として表出しようとする内面の働きがあるかどうか(すなわち、それが「心を持った存在」、まぎれもない”その人”であるという証にもなります)。これが、情動調律と単なる模倣との違いであると言えそうです。

また、Sternは『プレゼント・モーメント』の中で「未だ言語を話さない乳児(生後四~十二ヶ月と母親が、…双方向的な調和を生み出す遊びを行う」場面に着目して情動調律を捉え、その関わりの様を「母子双方が、自身のタイミングのみならず、相手側のタイミングにも『支配されて』いることを示唆している」と考察しています。能動でも受動でもなく、どちらか一方が主体性を発揮するのでもなく、いわば中動的に双方向的に呼応し合いながら「共に進む動きが向かうべき方向の大部分は、二人により決められる」―そんな関係性の動きを捉えるためには、個をバラバラに捉えるのではなく「間主観的母体(マトリクス)」として捉える視点が有用であることを示しています。

私たちは、他者の意図、感情、思考にとり囲まれて暮らしている。そして、それらは私たち自身のそれらと相互にかかわり合う。すると、どれが私たちのもので、どれが他者のものなのか―その境界線が無くなり始める。私たちの意図は、対話の内容が他者の意図の方へと傾斜していく中で、修正されたり、新たに生まれたりしている。私たちの感情は、他者の意図、思考、感情により、形成される。そして私たちの思考は、独りでいる時でさえ、他者との対話により共同創造されているのである。要するに、私たちの心的生活は共同創造されていると言えよう。この、他者の心との絶え間ない共同創造的対話が、私の言うところの間主観的母体(マトリクス)である。(ダニエル・N・スターン、奥寺 崇ら著『プレゼント・モーメント』岩崎学術出版社、2007年)

以上、ざっくりとですがSternの理論について「情動調律」を中心にまとめてみました。

Sternの視点とペダゴジスタおよびカルラ・リナルディの言葉を重ねることで、「研究者」としてのこどもと「至適な応答性」を持つ大人との「教育的な模索」における関係性を捉える視座が浮かび上がります。

「未熟なコドモ-成熟したオトナ」という分断を想定した「オトナからコドモへ」という観点を越え、まぎれもない”その人”であるという署名入りの応答(もちろん「至適な応答性」を意識した上で為されるものである必要がある)が呼応し合う中で生まれる「情動調律」的な「今、ここ」の連なりに光を当て、双方向的に影響し合いながら「間主観的母体」として「今、ここ」を構築・再構築している=「教育的な模索」をしている様に着目し関係性を捉える―。このような視点は、数値的な評価や「スタンダード」化などの枠では捉えきれない、個別的・特異的な状況から生まれる学びや育ちに光を当て、そこに意義や価値を見いだそうとする1つのアプローチになる可能性を持っているように感じます。

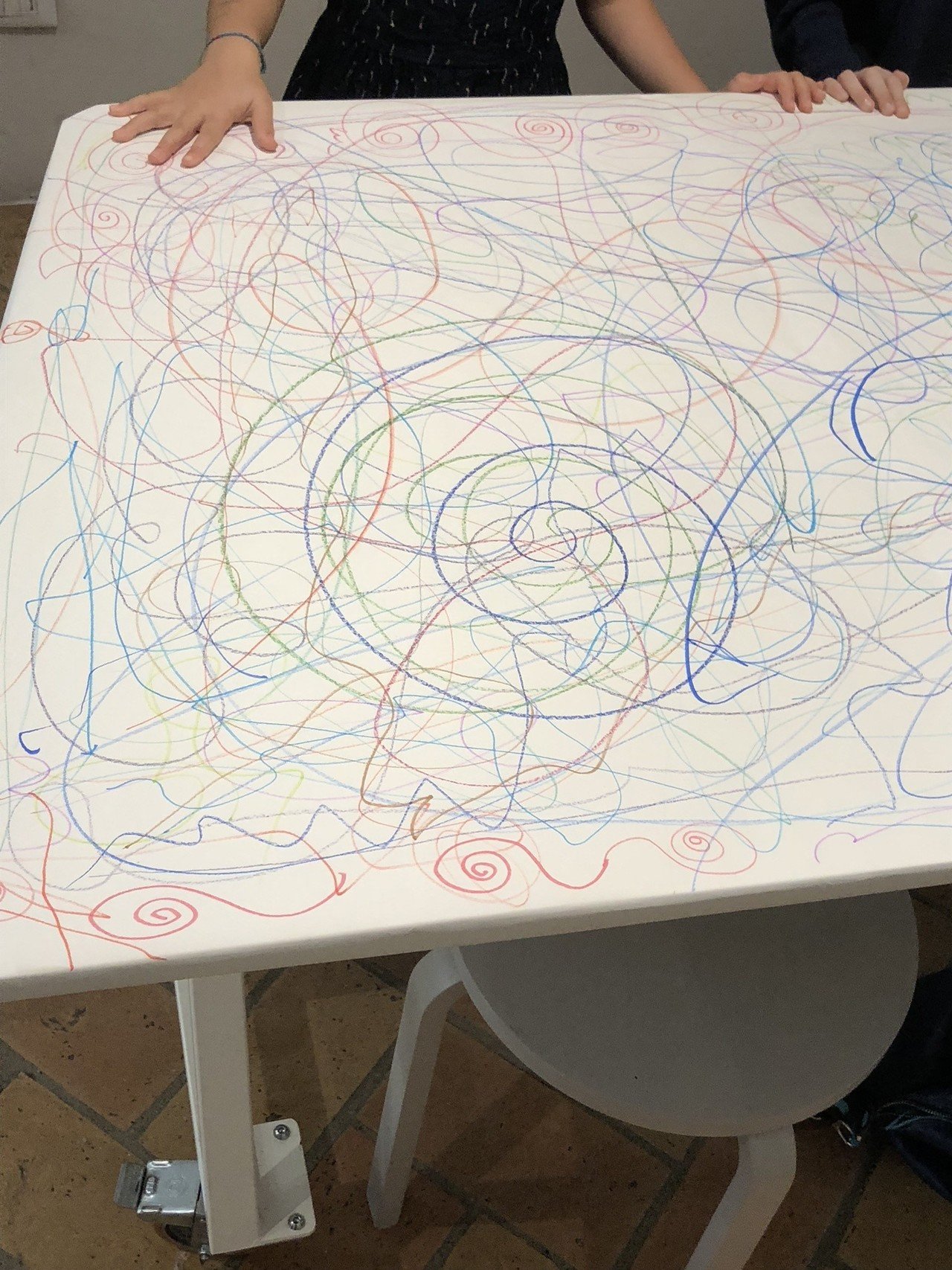

↑後日記事にまとめますが、レッジョ・エミリア市全体をあげて開催される「レッジョ・ナラ」で、親子が互いに線を描き合うようなワークショップが行われていました。互いの線は色も形も違いますが、「今、ここ」の連なりの中で絶妙に呼応し合いながら独特の模様が浮かび上がっている様を見ることができるでしょう。一本一本の線は、その人が完全に自力で描いたというよりは、互いが描いた線が持つ力動感、あるいは線を描く際の動きや間などに「支配され」ながら中動的に生まれていったと言えそうです。このように捉えると、互いに線を描き合う様は「情動調律」的な関わりであり、一連の線が出来上がる過程は「個」に着目する視点を越えて「母体」として捉える見做すことが相応しいと考えます。

まとめ

以上、かなり長くなってしまいましたが、ペダゴジスタやカルラ・リナルディの言葉、およびそこからインスパイアされた概念についてまとめました。現地研修時から痛烈なインパクトを受けていたペダゴジスタの言葉でしたが、こうして改めて振り返ることにより、「研究者」というこども観を持つことによって至適な応答や調律・応答可能性・責任への意志を感じることができました。

次回は、「研究者」としてのこどもと、「至適な応答性」を持つ「意味の探求者」「共同の創造者」「共犯者」としての大人が「教育的な模索」を行う仕組みとしてのプロジェクトと、特異的な呼応・調律の軌跡としてのドキュメンテーションについてまとめていけたらと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?