【短編小説】心の先生はプリンがお好き

「はい、本日で卒業です。強くなってください」

ポンと軽く肩を叩かれ、私は扉へと手をかけた。

卒業。治療は終わりではない。

完治というものはないのだということを、私はこの先生に診てもらうようになってから初めて理解することができた。生きている限り心は変化する。外界も変化する。内面も変化する。その時々で気に病んだりするものなのだ。生物なのだから。

大切なことは病んだことに気づけるかどうか。

病んだこと自体の評価はしない。

あぁ、私は病んでいるんだな、疲れているのだな、だったら休もう。

それで良いのだ。

私は、生きているのだから。

ここは心を治す病院。

毎日たくさんの心が苦しくなってしまった患者様がやって来る。

先生は一人だけなので完全予約制。森の奥にひっそりと佇む、心の病院。

私? 私は受付係。昔先生に診ていただいてからここで住み込みで働くようになった小さな女の子である。カルテに記すための万年筆は太くて大きいので、私は四苦八苦して持ち上げながら書き込んでいく。

「先生、テルミ様が入ります」

「どうぞぉー」

ゆっくりと手を壁に沿わせながら患者様が先生の部屋に入って行った。初めての患者様だ。事前に書いていただいた問診票をもとに、先生の診察が静かに始まった。

トプトプトプ……。私はマイカップにお気に入りのハーブティーを淹れた。診察中の会話を盗み聞きするような真似はしないと決めている。心穏やかに、大きな書物を広げて丹念に読むことに決めている。

「もう、辛いのです」

「はい」

「あらゆる言葉が私に突き刺さってくるのです」

「はい」

「先生、私はもう……」

「はい。まず、身体の状態を診てみますね」

先生が優しく患者様の足首に触れる。しばらくの間じっとそのまま足首に意識を傾けているようだった。

「はい。整えました」

「えっ?」

「次は足を持ち上げますね」

「はぁ……」

そうやって淡々と足を持ち上げたり腕を上げたり首を回したりして、先生は患者様の身体の今の具合を確かめていく。不調がみられるところは手で触れて整えていく。触れるだけ。薬は使わない。

薬の使わない心の病院、ということで一部の人気患者様からクチコミで広がっていっているようだ。

「テルミ様、整えてみましたのでいかがでしょうか」

「どう……と言われましても、特に変わった感じはしませんね……」

「ではお伺いします。今朝、何か心苦しくなることはありましたか?」

先生がゆっくりと問診する。テルミ様は苦しそうな声で言葉を紡ぐ。

「ありますよ。そりゃああります。夫からはもっとキレイにごはんを盛り付けろとキツく言われています」

「そうですか」

先生が背中に手を添え、今の情景をもう一度思い出してください、と囁いた。

「…………」

テルミ様は思い出しているのだろうか。そのうち、はらりと涙がこぼれ落ちた。

「旦那様に盛り付けだけでもお願いできればいいのでしょうが……朝はお忙しいかと思いますので……それに、ご夫婦のやりとりは長年積み重なっているものですので、私からは何も申し上げることはできないのです」

「……そう、ですね」

「あまりに辛い時は、耳を塞いでもいいんですよ」

「耳を……」

「今は、受け止めることができないという時。誰にでもあります。テルミ様も耳を塞いでいいんですよ」

先生がそっとテルミ様の耳に手をあてがった。

診察室は静かだ。

私はハーブティーに口をつける。

「テルミ様は目が見えていない分、周りの言葉とそれに添えられている心まで汲み取ってしまうのかもしれませんね。それは良い面も悪い面もあります」

「良い面など……あるのでしょうか」

「あると思います。今の私の声はどのようなものでしょう」

「…………」

はらり、はらりと涙が落ちる。

「優しい声です……。まるで、冷たい澱のような言葉を溶かしてくださるような……」

テルミ様は帰って行った。

すぐに治ることはないけれど、何度か診察を重ねるごとにきっと良くなると私は確信している。そういう患者様を何人も目にしてきたから。

「先生、ナミマ様が入ります」

「どうぞぉー」

次の患者様が足音を立てずにそっと診察室へと入って行った。本日で三度目となる。

「どうでしょうか。その後は」

先生が穏やかな声で問いかけながら、鉛筆で紙にも同じことを書いた。

ナミマ様は耳が聞こえない。なので筆談での診察である。

「そうですか、今朝は背中の痛みがなくなったんですね」

「お、今調べてみましたが、反応もいいですね。良くなっていますよ」

「ナミマ様がご自身の身体を大切になさったからこそ、良くなってきているのです」

「うん、うん。反応も早い。いいですね」

先生の声もどことなく上機嫌だ。患者様が健やかになるのを誰よりも切望しているのだ。診察にはもちろんお金が必要で、通院回数が減れば診察費も少なくなる。けれど先生はそれを有り難いことと受け止めている。開院する理由だって、一人でも心病む方が減ってほしいという誠実な願いなのだ。

ナミマ様はあと一回の診察で卒業予定とのことで帰って行った。

「先生」

「あぁ、次の患者様ですね」

「はい。ですが、私の手には余ります」

「大丈夫ですよ。きっと何とかなります」

ハーブティーをこくりと一口飲み、私はじっと次の患者様を見た。

棘がある。

先生が大丈夫と言ったんだ。きっと大丈夫なんだろう。

「こんなになってまで……辛いんですね……」

先生の悲しそうな声が聞こえてきた。いや、先生は喜怒哀楽を全然出さない方なので、私のフィルターを通した声がそう聞こえるだけなのかもしれないが。

ム様は小さく呟いた。

「ええそうなんです。昔のことを思い出して今も悲しくなったりイライラしてしまうんです。夫に言われたこと、義母にされたこと、ママ友……もはや友ではないですね、ただの知り合いですあれは。その人たちの無遠慮な言葉がいつも私の中でぐちゃぐちゃになっているんです」

「ぐちゃぐちゃですか」

「そうです。もう、何が何やら」

ム様の悲痛な声が部屋から聞こえてくる。

「あぁ、貴女の心の辛さが伝わってきます」

「辛いのです」

「相当に苦しいでしょう」

「だからここにきたのです! 先生、早く治して薬をください」

「治るかどうかは貴女次第。それにここは薬は処方いたしません」

「何ですって⁉」

ム様が叫んだ。それを先生はするりとかわし、何事もなかったかのように両手でそっと包み込んだ。ム様を。

私はハーブティーを飲むのをやめて、カルテの整理をする手も止めて、じっと耳を傾けていた。ちらりと時計を見ると昼も過ぎて二時ほどだった。

「さて、どう診ていきましょうか。触れるのも、あまりにも痛すぎてしまいますので悩んでしまいます」

先生とム様がふと静かになった。触ることなどできるのだろうか?

「……どうですか? 痛いですか?」

「……いいえ、不思議ですが、今は痛くないです」

「そうですか。良かったです。このまま続けていきますね」

先生はおそらくいつもよりも微力でム様に触れているのだろう。それにしても、よくあの状態の患者様に触れようとなさるのか。私は先生のこういう所を本当に尊敬している。

「貴女のこの状態はいつ死んでもおかしくないのですよ。なにせ、心そのものがむき出しになっている状態なのですから」

「……はい」

「本来ならば心というものは、身体の一番奥の奥、幾重にも守られたところにひっそりと在るものです。それが、貴女のは外に飛び出ている。こんな風になったらあらゆる刺激をダイレクトに受けることになってしまいます」

「……はい」

「心はとても柔らかいものです。大事に扱うものです。……それが、貴女の心はこのように」

部屋から先生の息を呑む声が聞こえた。傷を負わされてしまったのかもしれない。

ム様の身体は、身体から心が出ている状態で、それはひどく棘まみれの痛々しいものだった。ところどころ血が滲んでいる箇所もある。棘に触れたら先生とて傷を負う。先ほどの声は痛みを堪えるものだったのかもしれない。

私は準備を始めることにした。

「……先生、血が出ております」

「そうですね」

「……申し訳ありません。私が、心を抑えることができずに外に出してしまったからです。鋭い棘で覆わないといけないように、私自身がしてしまったのです」

「身体の正常な対処です。心が壊れないようにと貴女の身体が、こうして棘で覆うことでなんとか守ろうとしているのです。防衛本能ですから何も気にすることはないのですよ」

「……でも、先生が治そうとしてくださるせいで、もう両手が真っ赤になってしまっているじゃありませんか……」

「治ります。きっと、治ります。そういう風にできているのです。誰もが。身体が生きている限り」

先生が血まみれの手で優しく触れていく。整える必要のあるところで一旦止まり、ひとつひとつ丁寧に診ていく。

――上から下へ 外から中へ

ム様は処置の間、昔自身が受けたことをずっと話していた。えぇ、えぇ、と先生が相槌をうっている。ム様の苦悩話は永遠に続くかと思われた。どこかで区切りを付けなければ。

チリン、と私は時間を知らせるハンドベルを鳴らした。

ふいに先生が立った。バランスボールに座っていた先生が立つと、ボールは緩やかに部屋の隅へと転がっていった。

「おやつの時間です」

は? おやつ? とム様が当惑気味の声を出した。それはそうだろう。処置中に、急におやつだなんて。

私は努めて無表情で、恭しく盆に乗せたおやつ……を乗せた手押し車を引っ張ってきた。私は小さいので盆を持つことができないのだ。

「ふふふ、おやつが来ましたね」

「……何かしら」

ム様が血だらけの身体を起こし、不思議そうに盆のモノを眺めた。

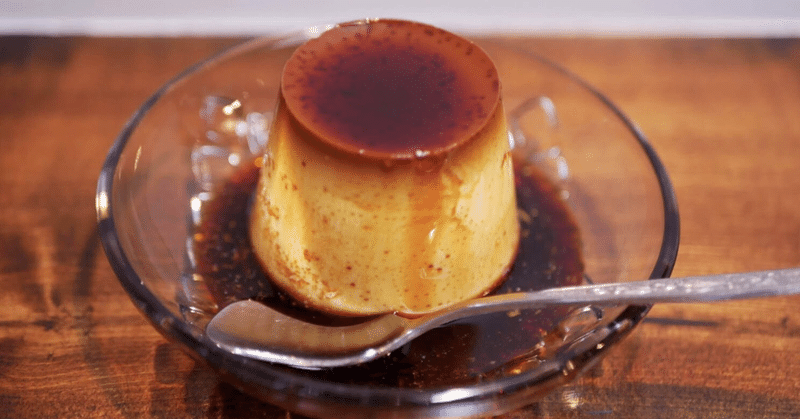

「これはプリンです。僕はいつもプリンをおやつに食べます」

先生が得意げに胸を張って答えた。ム様は不思議そうだ。

「……はぁ、そうですか」

先生ご所望のプリンは、繊細な模様の透明な皿に乗って、食べられるのをまだかまだかと待っていた。丸い皿の上に脚付きの透明なプリン皿。黄色くて弾力のありそうな円錐の頭にはカラメルソースがかかっている。生クリームは添えず、ごくシンプルなプリンを先生はいつもおやつに召し上がるのだ。

先生は目をキラキラさせてム様に説明した。

「見てください。見えますか? プリンってね、すごくシンプルなんですよ」

「シンプル?」

先生は当惑顔のム様の目の前に、ずいとプリンを持っていきブルンブルンと揺らして言った。

「牛乳と卵と砂糖。材料はそれだけなんです。すごくシンプルなんです」

「……ゼラチンは使わないの?」

「蒸して作るプリンは使わないのです。蒸している間の熱で卵が固まりますから」

「へぇ……それは知りませんでした」

「最近は薬を使って長持ちするプリンも出回っているらしいですね。香りの薬、保存の薬、カラメルのほろ苦さを似せて作る薬まで使って作られたものもあります。僕はお腹が痛くなるので苦手なのですが。

それで僕は一日に一回、これを食べます。これだけはどうしても心落ち着かせるためにも食べないといけないので、ム様の前で大変失礼いたしますが、今ここで食べてしまいますね」

先生はそう言うと、にっこりと微笑んで美味しそうにプリンを召し上がった。

あーん。ぱくっ。もぐもぐ。ぱくっ。もぐもぐもぐ。

ごくり。ふぅ。あーん……。

ものすごく美味しそうだ。私も思わずゴクリと喉を鳴らした。

数分後。先生はプリンを平らげた。

「……幸せそうですね。先生」

ム様が静かに呟いた。私は彼女を見て、驚いた。心が身体の中に入ろうとしていたからだ。

「あぁ、ム様。まだ棘は残っていますので、急に身体の中に心をしまっては痛みが出てしまいますよ」

「あぁ……そうかもしれませんね。でも先生。私、思ったのです」

「何でしょうか」

「先生は私の心に触れたために両手が血だらけになってしまいました。でも構わずにプリンをとても美味しそうに召し上がっていました」

「はい」

「痛いと、嫌な気持ちになりませんか? 痛いと、逃げ出したくなりませんか?」

ム様は半分だけ心をしまうことにしたらしい。残った心がだらりと垂れていた。先生がスプーンについた最後のカラメルに「ちゅ」と口を付けて(名残惜しそうに)言った。

「私の手ですが、寝れば治りますから。私は生きています。生きている限り、身体は身体を修復しようと頑張ってくれています。そういう風にできているのです。すごいことですよ。

大切なのは修復しようと身体が感じていることに気がつけるかどうかです。せっかく治そうとしているのに気がつかずにいると、身体はそのうち諦めてしまいます。治すのを諦めます。

それで最終的には身体が悲鳴を上げて、壊れてしまうのですよ」

ム様が神妙な顔をして頷いた。

先生はそんな彼女を見てふっと笑った。たぶん理解はしていないということを知っているからだ。

ム様は引き続き治療をすることになった。深々と礼をして、彼女は帰って行った。

ボムン、と先生が椅子代わりのバランスボールに座った。両手はまだ血まみれで、一応洗ったらしいが鮮血が垂れてしまっていた。痛々しいことこの上ない。

「先生。傷、治します」

私が言うと、先生はこちらに振り向いてゆるゆると首を横に振った。

「いいのです。けれど今日はもう病院は締めて、休むことにしましょう」

「……分かりました」

私は先生の机の上からぴょんと飛び降り、小さな足で時間をかけて事務机まで戻ろうとした。すると、ひょいと先生が私をつまみ、肩に乗せて運んでくれた。先生の足で十歩。私の足で五百三十歩。

私は、羽の折れて飛べなくなった妖精だ。先生の手のひらサイズのミニマムな少女の姿をしている。

「あ……ありがとうございます」

「いやいや、これくらい。それよりも、いつも大変な作業だと思うのに、僕のプリンの準備をしてくれて本当にありがとう」

私は恥ずかしくなって顔を背けた。いつもねぎらってくれる先生が好きだった。

事務机の場所から冷蔵庫の置いてある部屋へはかなりの距離がある。患者様の化粧室や更衣室の場所が必要なので、プライベートな目的の冷蔵庫は病院の一番奥にあるためだ。小さな足で毎日冷蔵庫まで繰り出し、プリンをどうにか取り出し、皿に盛り付け、盆に乗せる。盆は私では運べないのでそれを手押し車に乗せ、再びえっちらおっちらと診察室まで引っ張っていくのだ。

飛べたらどんなに楽か。

でも飛べない。折れて千切れてしまった私の羽は、もう一生治らないからだ。

先生は言う。失ったものや病気は治せないのだと。

ただ、心の傷からくる身体の不調は治すことができるし、心の傷を癒せるのは本人の力で何とかなるものだ、と。僕はそのお手伝いをしているだけだ。対処療法ではない。原因療法を目指している。心の病は生きていれば何度も起こるけれど、上手に心と向き合うことができれば病院に来なくても自力で整えることができるのだ。

私は先生を見て、ねぎらってくれた喜びを全身で表現する。すなわち、ぴたりと身体をくっつけてすり寄った。頬ずりをして、全力で抱きしめた。

先生はそんな私を見て微笑んでくれた。

プリンは先生の活力となり、私は先生が活力となる。

なにか一つでも心の支えがあるのなら。

明日もまた、強く生きていくことがきっとできるはずだ。

私が過去に身体を整えていただいた先生の話

毎日変化する心と上手に付き合っていくことをテーマにしました

長編小説が現実的なので、あえて妖精などを登場させてみました

(約6000字)

読者のみなさまへ

三作目の短編小説でした。数ある投稿の中からこちらをお読みいただき感謝します。コメント欄での作品へのご意見やご感想もお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?