pH7.2『嬉しき玩具』

紙(N式箱)

7.9cm×7.7cm×7.9cm

ギャラリー

解説

作品とゲシュタルト

2号めとなる作品を構想するにあたり、引き続き詩の条件を問い続けるという方向性は変わらなかった。この間に繰り返された話し合いでは、主にジャンル間の翻訳という問題を扱っていた記憶がある。青柳菜摘氏の小説と詩をはじめ、ある創作を異なるジャンルに移し変えることは可能か。短歌を現代詩に変換することは可能か。絵画を写真に、彫刻を演劇に?この問題は直接的には、後のワークショップ「文体収集」に受け継がれることになるのだが、pH7.2の構想段階では、次のような形に変形された問いが浮かんでいたように思う。すなわち、ある形式と主題を有する創作物から、それが総体として経験させる感情(feeling、つまり感覚を含む)を、抜き出し、移し替えることは可能か?

詩だとしても、絵画だとしても、ある作品を鑑賞する経験は持続的な時間をもつ。詩が時間性を持った芸術であることはレッシングを持ち出すまでもなく常識的だろう。他方、絵画はどうだろうか。絵画経験においても、視覚は画面全体を一瞬にして把握することなどできず、視線は走査する、つまり知覚の道筋と順番を作る。あるいは一枚の絵を知覚・認識し尽くそうとするならば、あらゆる異なる見方を都度適用しながら、何度も見直さなければならない。つまり、詩も絵画も同じことなのだ。あるいは、あらゆる芸術ジャンルが。

そして持続的な時間をもった鑑賞経験は、断片的な知覚の連続に分解可能であるように思える。詩はそこに並べられた単語の、あるいは文字の、あるいは発声の連続でしかない。その全体を一度に見て味わうことはできないのだ。絵画も同じであることはすでに述べた通りである。しかし、作品経験は本当に断片的な知覚の集積に還元可能だろうか?そんなことはない、と多くの人が思うだろう。芸術作品は明らかに、断片的な知覚の集積を超えて、全体として何らかの感情を与える(ことがある)。では私たちは断片的でしかないはずの知覚から、どのように全体を統合し、ある感情を引き出すのだろうか。

この「全体」を、「ゲシュタルト」と言い換えることもできるだろう。それを中島敦『文字禍』の「文字の霊」と考えることも、そしてアーネスト・フェノロサが漢字に見出した喚起力を、あるいはフェノロサから強い影響を受けたエズラ・パウンドのイマジズムを、想起することもできるだろう。パウンドは「「イメージ」とは瞬間のうちに知的・情緒的複合(intellectual and emotional complex)を表現するものである」と述べている。詩の言葉はこのような知的・情緒的複合を提示している。あるいは、表面的には単なる断片的な言葉でしかないようなものに、このような複合を読み取れるほどに負荷がかかっている。あるいはこうも言える。詩の言葉には、日常的な言葉にはありえないほどの感情が折りたたまれて梱包されている。

箱というモチーフ

そして、詩を読むということは、梱包された複合を紐解くことだと、上の比喩を引き延ばすこともできる。詩の評論には、詩の読みが文章として開示されている。そこには、断片的な言葉の連なりを荷解きすることで、筆者がどのような感情を受け取ったかが書かれている。例えば吉本隆明は短歌を読むとき、単語ごとの発声の瞬間にまで分け入って細かな「主客の転換」を辿り直し、言葉のつらなりが詩として、あるいは喩として成立するまでを描写する。この時、短歌はアンパッケージされ、展開されているかのようである。

というところから、直喩的に、「箱」というモチーフが浮かび上がってきた。詩を読むとき、人は言葉という箱を開けている、のだとすれば、直接に箱を作ってしまおう、箱を開けることによって読めるような詩(集)を作ろうというアイデアに至った。

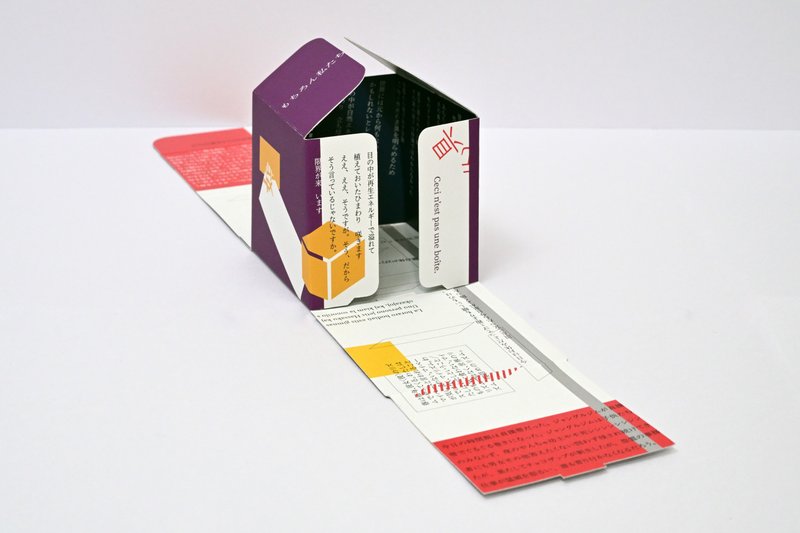

箱の印刷手段はさして苦労せずに見つかった。オリジナルの包装用箱を小ロットで注文できる「ハコプレ」というサービスがあり、デザインさえしてしまえば、指定したサイズの箱の設計図データを入手できることがわかった。設計図データに合わせ、イラストレーターを用いて各面のデザインを決めていくこととなった。組み立てられている箱を解体した時に完全に展開図通りの平面になる、という動きが欲しかったため、N式と呼ばれる箱の形式を採用した。組み立て時の形態としては、本に擬態することを意図する文庫本型と、玩具や置物のような外観の立方体と二つの案があったが、後者が選ばれた。結局この「玩具」をタイトルとしたのだが、それは玩具のように主体が介入することで多様なあり方を獲得する詩集を望んだからだった(そのため、石川啄木との関係はあまり想定されていない)。

玩具という観点からは、フレーベルの恩物というもうひとつの参照項についても言及しておきたい。様々な色の幾何学形態を箱から取りだし、組み合わせて形態どうしのネットワークを確認し、そしてまた箱へと収納する。そのような恩物とのフィジカルな関わりが感覚を通してもたらす、豊かさ、と言ってしまいたくなるような遊戯の経験を、私たちの作品との関わりからも感じられるようにしたいというのが理想だった。もちろんpH7.2の中から現れるのは、積み木ではなく、平面上に印刷された言葉や色面である。それらが様々なネットワークを結ぶのを確認し、また蓋を閉じる、という一連の行為は、箱という形式ならではの読者との双方向的な関係を生み出すことにつながると思われた。

「箱」は、詩と感情に関する比喩であるというだけでなく、形式としての利点を間違いなく持っていた。本が持つページという枠組みを一切取り払うことができたのである。代わりに箱には、面、折り目、重なり、そして展開がある。N式の箱には、まず外側に六つの面がある。続いて開けると、差し込み部分と、弁のような部分が現れる。さらに開くと、蓋の裏側に当たる二つの面と、内側の部屋が現れる。その状態でまず一通りを読むことが可能である。さらに部屋部分を解体することができ、展開図と同じ平らな状態まで開くと、隠れていた別の差し込み部分や折りたたまれていた部分の裏側が現れる。全体を完全に裏返して再び組み立てることも可能である。すると、それまで外側であった面が内側に入り、左右上下との異なる結びつきを見せる。このように、箱は閉じることで一応の安定した形態をとることができるが、一度開けてしまうと、鑑賞者の興味に合わせて幾つもの形態の間を揺れ動くことになる。面と面の結びつきはどの状態で読むかによって変化し、それに合わせて言葉の連関、あるいは詩を読むという体験自体が変わるようにレイアウトすることが可能だった。この場合箱を読むという体験は(読者の積極的な干渉によって)、否応なく多層的かつ断片的なものとなる。

箱の大きさは、ポラロイド写真の範型である7.7cmx7.9cmの底面と、7.9cmの高さを持たせた。紙のA判や書籍の四六判、映画やテレビの各アスペクト比といった平面を枠づける規格の中で、現代最もメジャーになりつつあるのはinstagramの正方形かもしれない。instagramの写真がなぜ正方形なのかといえば、もちろん縦長のスマートフォンでの表示に適した比率であることは間違いないが、古いポラロイド写真の規格を適用したという。その時代錯誤に魅力を感じ、箱のサイズを決定した。この平面の枠付けとプロポーションという問題は、pH7.3のテーマに受け継がれる予定である。

詩の共同制作

箱の中身であるはずの詩を作成するにあたって、どのようにして作者の手から離れた言葉を書くかという問題があった。箱がもたらす多層性と断片性を生かすためには、私たち三人が各々の署名を持った言葉を書くことを、なるべく避けなければならなかった。署名や作品としてのまとまりは、間違いなくある固定されたゲシュタルトを詩に対して与えることに繋がり、支持体としての箱の効果が減ってしまうからである。となれば、pH7.1とは異なり、可能な限り共同で詩を書かなければならない。

そのために、TOLTAによる『この宇宙以外の場所(TOLTA6)』を参考にした。河野聡子は後書きで、四人のメンバーによる「完全共同制作」のこの詩集をどのように制作したかを詳らかにしている。その概要を説明すると、Google Sheetを用い、表計算の各コマを各自が好きな時に編集していくというものである。この方法の利点は、ページにアクセス可能な人間が各々のタイミングで好きなように編集可能であること、コマという単位が与えられているため複数個の断片を同時並行的に編集できることである。

私たちはこの方法をアレンジし、まず一つ目のシート(「か」と名づけた)には、最も小さな単位の断片(単語や表現、文字)を一コマに一つずつ羅列していった。さらに他の人が記入したものから連想し断片を増殖させていった。続いて二つ目のシート(「かた」と名づけた)には、先の最小単位を結びつけ、あるいは発展させる形で、一文を形成するくらい大きさの断片を記入していった。最後に三つ目のシート(もちろん「かたち」である)には、二つ目をさらに結びつけたり展開させたり、あるいは短歌などの形式を纏わせることによって、詩と呼びうるまとまりをコマごとに作成していった。全ては、全員が匿名で好きなように編集できる状態で行われた。それによって、各断片を誰が発案し、誰が編集し、誰が最終更新者となったのか、を誰も把握できないような詩の小さなまとまりを複数個得ることができた。

もう一つ詩の制作に関して述べておきたいのは、ChatGPTの使用である。それをこの詩集の売りにすることはしなかったのだが、共同詩の制作にはAIの利用が効果的だろうというアイデアがあった。「性質が換喩になるとき」をテーマに、「性質が換喩になるときの例を、「(性質)が(その性質の持ち主)になるとき」というフォーマットで10個あげてください」という問いから始めた。プロンプトの微調整を繰り返して、最終的に例えば以下のような文字列を得た。

繊細さがトラックになるとき。

達観さが虫歯になるとき。

神経質さがスキー場になるとき。

身勝手さが人形になるとき。

無口さがラジオになるとき。

自己中心さが募金箱になるとき。

冒険心がオフィスになるとき。

面倒くさがり屋がハイキングになるとき。

優柔不断さがドライブになるとき。

ChatGPTが提示するリストから人間が取捨選択していく形で、詩のまとまりの一つは作られている。

デザインと販売

続いて、得られた詩を展開図上にプロットし、さらにレイアウト含めたデザインを決めていった(デザインに関してはおおかた伊澤椅子が担当した)。基本的には、文字が図となり背景が地となるという関係性が可能な限り固定されないようなレイアウトを目指した。そして、箱が変形するのに合わせて色面や文字列の印象が変化するように割り当てていった。細かなデザインに関しては多様な参照項が存在し、ここで全てを説明することは叶わない。強いてあげるとすれば、いぬのせなか座やTOLTAはもちろん、美術の文脈で言えばモホイ=ナジ・ラーズローである。

こうして完成した箱は、しかし箱である以上中に何かを入れるべきかどうかが議論になった。結論を言えば、少なくとも文字を内容物にすることはせず、しかし向日葵の種を忍ばせた。向日葵は詩のモチーフとして登場していたのに加え、種こそあらゆる可能性が「梱包」された「箱」だと考えることができるからだ。

2023年5月にあった文学フリマ東京では、素のままの箱を積み上げて販売した。文フリの客層はやはり本(の見た目)を求めていると見えて、予想に反して積み上がった箱に対して興味を持つ人はすくなく、売り上げは芳しくなかった。その後「コ本や honkbooks」で取扱いが決まり、また個々人でも少しずつ販売していたこともあって、ある程度の費用は回収することができた。箱の特に外面にはマット加工を施したのだが、加工面が傷つきやすく、擦れると油のシミのような光沢が出てしまうという問題が発生した。そのためコ本や納入分以降は、OPPシートによる包装(キャラメル包)を施し、詩集としてはより異質な見た目となった。

感想・反響

文学フリマ大阪で出店していたところ、風変わりな売り子の声が聞こえてきた。「箱の詩いかがですか」「箱の詩集いかがですか」「箱いかがですか」。手を変え品を変え繰り出される文句が耳から離れなくなり、ブースへやってきた。説明を求めても、見ればわかります、と素っ気ない。

立体詩とか形態詩とかそういうのじゃないのかもしれない、あくまで文字情報にとどまって……箱という形でどんどん展開していくことによって、言葉自体、文字自体を組み替えていくってことだから、その行為自体がある意味詩である。非常に面白い試みで、面白く読みました、読みましたじゃないや、遊びました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?