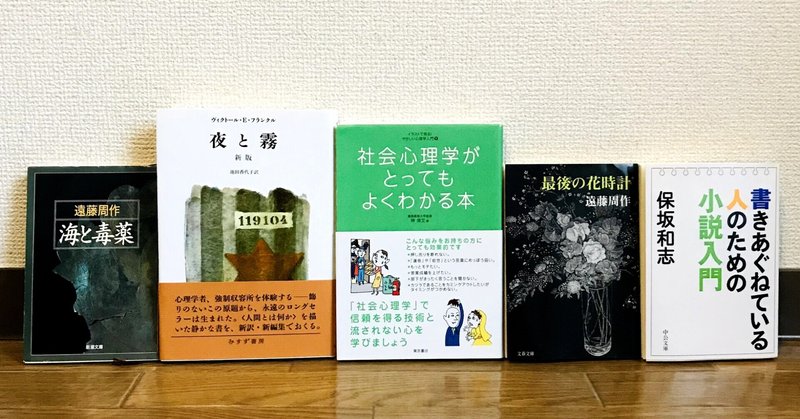

5冊読了(9/9〜10/8)

1『海と毒薬』遠藤周作

2『夜と霧』ヴィクトール・E・フランクル

3『社会心理学がとってもよくわかる本』榊 博文

4『最後の花時計』遠藤周作

5『書きあぐねている人のための小説入門 』保坂和志

いまこれを書き始めた今日はハロウィンです。

あと選挙の日です。

あとなぜか今日が誕生日のお知り合いが3人ぐらいいます。

午前中に衆院選の投票に行ってきました。

会場は近くの小学校でしたが、校庭の端から端まで人がズラーっと並んでいました。

投票率高そうじゃないかと、その光景だけ見たら思っちゃいますね。

お昼頃から雨の予報なので、降っていないうちに行っとこうって考えた人が多かったんですね。

校庭で並んでたらポツポツ降ってきて、折り畳み傘を持って来ていた僕は勝ち組でした。

ほとんどの人は持ってきていない様子で可哀想でした。

ネット投票はよ。

ネット投票を導入するかどうかは与党が決める事で、ネット投票ができるようにしたらさすがに投票率は上がるわけで、現政権は投票率の低さによって維持されているから、わざわざ投票に行く市民が雨に濡れる、という仕組みですね。

先日、目が痛いので眼科に行ってきました。

凄いドライアイだったみたいです。

目の渇き方が凄いと言われました。

症状の悪さを言い表した言葉なのに、凄いと言われると少し得意な気分になるのは不思議です。

目薬を2種類もらって使ってますが、まだ改善する感じがしないです。

肌も目も渇きやすい人間みたいです。

結構水分を摂るようにしてるんですけどねぇ。

雨に濡れた方が良かったんですかね。

関係ないですね。

ハッピーハロウィン。

お誕生日おめでとうございます。

さて、

1は遠藤周作さんの小説です。

遠藤周作さん初めて読みました。

有名な作品のタイトルはいくつか知っていましたが、どんなジャンルの作品を書く方なのかも、あんまり知りませんでした。

キリスト教と医学にお詳しい方なのですね。

作品もそういう内容のものが多いようです。

日本の近代文学に全然詳しくないですが、どうやら第三の新人というカテゴリーに入る方だそうです。

『海と毒薬』は実際に起こった事件を基にした小説です。

戦争末期に九州の大学附属病院で、アメリカ人捕虜を対象にした生体解剖実験が行われたらしいんです。

捕虜を睡眠薬で手術台に眠らせて臨床実験を行ったんですね。

もちろん本人には知らせず。

もちろん被験者は死亡します。

肺を切除したらどうなるのかとか、人間はどれだけ出血すれば死に至るのか、などを探るための実験だったらしいです。

もちろん法律的にも倫理的にも許されることではなく、GHQによる調査と軍事法廷を経て、主な実行犯5名が絞首刑、立ち会った18人が有罪判決になったとのこと。

この事件に関わった医師などを登場人物としたのがこの小説です。

事件の概要だけを見ると、関係者は異常な精神性を持った人物たちに思われますが、果たして本当にそうだったのか、というところに着眼点を置いた作品になっています。

医療の現場に詳しい作者による描写は精緻さに極まりますが、あくまでその登場人物の過去や、病院内での出来事や人間関係なども、作者による創作であるということは強調しておかなくてはなりません。

出版された当時は、この小説の全てが事実であると誤解する読者が多く、それによって苦しんだ方もいたみたいです。

それだけ内容にリアリティがあったんだろう、ということは読んでみると納得します。

ストーリーは戦後から数十年過ぎた現代の描写から始まり、過去を振り返る形でその事件の関係者の現像劇がシリアスに展開していきます。

主要な人物の幼少期からの生い立ちなども語られ、人物造形の描写の細かさに著者の力量とこだわりが窺えます。

僕は大変面白く読めました。

どんよりと薄暗い世界観が、僕好みのミステリー小説のそれを彷彿とさせて、著者の医学の知識の豊かさにインテリジェンスも感じられ、やり場のない感情が沸き起こるストーリー展開に文学性と娯楽性も感じました。

遠藤周作さんの他の作品も読んでいこうと思います。

2は、ホロコーストの体験記です。

心理学者であるフランクルさんが、実際にユダヤ人の強制収容所に収容され、過酷な労働をさせられ、奇跡的に生還した、その経験を綴ったものです。

ただそこで起こった出来事が語られるだけではなく、著者自ら、そこで強制労働させられた者たちや、監視兵たちなどの精神や心の動きを心理学的に分析しているところが、この本の凄いところです。

ユダヤ人迫害に関する映画やドキュメンタリーは人並みに観ていて、その過酷さや残虐性、現場の緊迫感などは、映像で伝わる範囲である程度は見知っているつもりではいました。

でもそれに関する文献や小説などは初めてだったので、しかも実際に体験した学者さんの記録ともなれば、その知見と信憑性は疑いようのないものですから、僕は居住まいを正して心して読みました。

凄まじい本でした。

1日で読んじゃいました。

世界的名著として知られているのは大いに納得できて、僕としても心に残しておきたい1冊となりました。

海外の学者さんの書いた歴史書や専門書というカテゴリーと捉えると難解に感じるかもしれませんが、書かれている心理学的考察の内容自体は解りやすくて良かったです。

いや、難しいは難しいんですけど、全く意味のわからない専門用語に溢れているような本ではないし、時代や国籍や環境が違っても、結局同じ人間の起こす行動の仕組みですから、理解できないということはないはずです。

被収容者が強制される日々の労働や過酷な生活状況に関しては筆舌に尽くし難いものがあり、その内容が知りたければとにかくこの本を読んでいただければと思います。

それと同時に、やはり被収容者が体験した日々での彼らの心理分析にこの本の真価があります。

ユダヤ人たちが集団移送され、強制収容所にやってきたその1日目の自分たちの心理状態から解説は始まります。

アウシュヴィッツの噂は聞いていたけど、これから起こることの意味を完全には理解しておらず、それほど悪いことは起こらないんじゃないかと、皆感じていたといいます。

人間は危険に晒された時ほど本能的に事態を楽観視する習性があるみたいです。

そんな思いは近くで連続して鳴る銃声の轟音によって打ち消され、それによって、これから恐怖と絶望の日々が始まるのだということを理解させられたのです。

それ以降は、なんとかして生きていこうとする意識を持ち、そしてなぜそれを保ち続けることができたかについての考察などが語られていきます。

著者は収容所にいる間中、小さな紙片に収容所での体験を書き続けたと言います。

見つかったら没収されて罰を受ける対象となる行為ですが、きっと何かに役立つと信じ、それがあったおかげでこの本が書けたようなのです。

絶望的な状況に置かれても、些細なことでもクリエイティブな行為を行うことで、生きる気力を失わずにいられたのかもしれません。

そして長い収容生活を経てから、やっと解放された瞬間のことも細かく記述されています。

その日は、過酷な日々が終わりやっと自由が戻ってきたはずなのに、感情として嬉しさというものが湧きあがらなかったらしいのです。

それは一緒に収容されていた仲間たちもそうであったみたいで、このあたりの複雑な心の様子も、心理学的な見地によって解説されています。

読んでいて何度も苦しくなりましたが、学者さんによる理知的な文章は説教臭くもなくあくまで冷静で、文章としてとても読みやすかったです。

人類が豊かな文明を築いてから、最も愚かな時代に、最も愚かな思想によって、最も過酷な状況に追い込まれた人たちの、最も過酷な日々の精神分析がなされた本です。

一生に一度は読んでおくことを推奨します。

できれば人生の早いうちに読むのが良いと思いますが、でもなんとなく興味を持ったその時のタイミングで読むのが良いでしょう。

興味を持ったタイミングがあって、でもなんとなく敬遠して読まずにタイミングを逃すのが一番良くないです。

せっかく興味を持ったのならそれが冷めないうちに読みましょう。

みすず書房という出版社から刊行されています。

文庫化はされていないみたいです。

ハードカバーだけです。

訳が変わった旧版と新版があり、新版の方でも20年ほど前に刊行されたものですが、おそらく大きいところならほとんどの本屋さんに置いてあるでしょう。

歴史書の棚か心理学の棚ですかね。

海外文学の棚も探してみましょう。

もちろんネットで購入するのも良いと思います。

ハードカバーの本はどうしても大きくて嫌だという場合には、Kindleかオーディオブックを利用しましょう。

オーディオブックは音声で本の朗読をしてくれるサービスです。

ナレーターの人の声や読み方の好みは分かれやすいので、まずサンプルで試聴して、これなら聴けると思ったら購入しましょう。

3は社会心理学の本です。

イラストが多く、2ページずつ項目ごとに分かれているから読みやすくて興味深かったです。

最初はイラストが可愛くなくて好みじゃなかったんですけど、後半から慣れてきて面白く感じるようになりました。

社会心理学ってなんなの、って聞かれると難しいですね。

僕は別に心理学を学んだ経験はありません。

この本の最初にちゃんと説明されてるんですが、要約するのが大変です。

心理学って多岐にわたる学問ですから、その一つ一つとの違いや共通する部分の説明もしなくてはちゃんとした説明にならない気がします。

本当に簡単に言うなら、社会における心理学だよ、ってことになります。

現代の社会の暮らしの中で、自分自身や他人、あるいは社会の仕組み自体と接する時に生じる心の動きに着目し研究された学問、ということですかね。

この本で解説されているのは、物を売るときに相手の心をどうやって掴むかとか、商談を成立させるためにどうやって相手の気持ちを誘導するかや、自分が詐欺に遭わないためにどうやって人の嘘を見破るか、など、社会人が実際に体験しやすく、実践する機会の多いテクニックです。

社会心理学がそういうものなんですかね。

そんなの当たり前じゃんって思うようなテクニックもあれば意外なものもあり、当たり前と思えるものも改めて解説されると、人の心や感情の動きが詳細にわかったりして面白かったです。

4はまた遠藤周作さんの本です。

こちらは小説ではなく、1990年代前半に新聞掲載されていたコラムをまとめたものです。

当時の日本の社会や政治の出来事に連動して、その内容や話題が移っていくのが、こういうコラム集の面白さの一つと言えます。

1でも書きましたが、遠藤周作さんは医学に詳しい方です。

政治のことや芸能のことなど書かれている内容は多岐に渡りますが、一番多いのは日本の医療やその現場に関する問題点です。

看護婦という職業に就く方の待遇はもっと改善されるべきだという主張には、納得と共感の気持ちが大きかったです。

あれほど大変で誇り高い職業なのに他と比べて優遇されておらず、なり手が少ないという現状はすぐに改善すべきだと主張されています。

30年ぐらい前のコラムですから、現在の医療現場は変わっている部分もあるのかもしれませんが、少しでも改善されているとすれば遠藤さんのこういった主張によって広く周知されたことが影響したのかもしれません。

テレビがつまらなくなった、という主張も面白いです。

これぐらい以前からずっと言われてきたことなんだなぁと感じました。

小津安二郎監督や黒澤明監督が活躍していた日本映画界の黄金期に想いを馳せ、それに比べて今の日本のテレビドラマなんか陳腐で安っぽく、役者の芝居も説明的すぎるというような主張には、これまた強く共感してしまいました。

これは改善されることなく現在まで持続してしまっている問題かなぁと思いました。

1995年に遠藤さんの体調不良がきっかけで、この産経新聞連載のコラム「花時計」は休載となりました。

その翌年、遠藤さんはお亡くなりになるのですが、闘病生活は3年余りにわたったと言います。

つまりこのコラムの連載は、病床で執筆を行なっていたということです。

遠藤さんはそんな状態で、鋭い観察眼と豊かな知識による社会への提言を文章に表し続けたのです。

そこには少しでも世の中をよくするための執念が込められているように感じられ、現代を生きる30代の男にさえ、胸に深く刺さるものがありました。

5は、芥川賞作家・保坂和志さんによる、小説家を目指す人のための指南書です。

最近小説家さんが書く、小説家のなりかたの本がブームです。

僕の中で。

松岡圭祐さんの『小説家になって億を稼ごう』、高橋源一郎さんの『一億三千万人のための小説教室』と、とても興味深く読んできましたが、こちらの本もめちゃくちゃ面白かったです。

松岡圭祐さんのは娯楽小説を書きたい人寄りで、保坂和志さんのは文学性の高い小説を書きたい人寄りなのかなと思いました。

比べて読むものでもないですけど、やはり同じ小説家さんの中でも、その作法は異なる部分が多くて、それぞれが独自の執筆スタイルを持っていることが面白く感じました。

小説を書かせる目的や推奨の仕方も、それぞれ違うことも面白かったです。

別の作家さんが書いたら、また全然違う教え方や勧め方になるんだろうと思います。

様々な文学賞を受賞している作家さんに対して、こんなの当たり前過ぎて失礼になるかと思いますが、保坂さんは文章と言葉の使い方が本当に上手だなぁと感じました。

小説の書き方、なんて抽象的なことを文章で人に教えるのに、こんなに論理的で解りやすく説明できるなんて凄いです。

そのことに感動してしまいます。

物語構成や人物設定や風景描写のことなど、小説を書く上でのテクニックやそれぞれの捉え方や考え方を項目ごとに紹介していて、それらは「小説を書くとは、小説とは何か?について考えること」という一番基本となる哲学に基づいているようです。

だからその項目ごとに、なぜそれが必要なのか、と言う根本的なことまで追究されていて、小説読者としては、これからの小説の読み方が変わってきそうなくらい奥深い教えとなりました。

本の最後には、保坂さんがこれまでに刊行された小説に関して自身で解説した「創作ノート」が収録されています。

これだけでも興味深く読み応えがあるのですが、僕はまだ保坂さんの小説を『プレーンソング』一冊しか読んでいないので、やべぇもっと作品読まなきゃ、と思いました。

読みます。

小説家を目指す目指さないに関わらず、読み物としてとても面白いので、読書家の方にはかなりオススメの一冊です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?