きちんと仕事ができますように:高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』感想

面白かった。どこかにある、どこにでもあるような職場が活写されていて、そこに生きる不快な人物たちが書かれている。

主要登場人物の芦川、二谷、押尾には、読んでいてそれぞれ不愉快な思いを抱いた。そうなるように書かれていると思う。この話の感想の多くは、書かれた登場人物の悪口となるだろう。自分の職場にもいる「あの人」に似た_____を、「こういうところがたまらなく嫌」とこき下ろす。そういう、実在の人物の悪口を言っているときに人が感じる快感、と似たものを提供してくれる小説だ。

その際、こき下ろしの対象になるのは多くの場合「芦川さん」だろう。しかし私がもっとも不快だったのは二谷だった。この人物には誉められたところが一つもないように思う。しかし、小説内で彼はじつに非難をまぬがれている。芦川からも、押尾からも、上司からも、まったく非難されていない。作者からも、されていないと思う。

「芦川さん」は小説内で何度も何度もけなされている。というより、彼女の振る舞いはすべてがもれなく小説内でけなされている。「こんなに人を不快にさせる行為を、まったく気づかないままやっている女」として、二谷の目を、押尾の目を借り、非難され続けている。(途中一度だけ出てくる芦川の弟は、彼女が無能であることをこき下ろすためだけに登場する。)しかし、一方で文学部に行きたかったのに経済学部に行き、やりたくない仕事をやり、食べたくないものを食べ、寝たくない女と寝ている二谷は、全く非難されていない。彼は主体性を欠いたまま、そのことは許され続けている。

しかし主体を持たずに社会・周囲へ同調する形で生き延びている、という点で芦川と二谷の行動は同質だ。にもかかわらず、この小説の中で二谷はけなされず、芦川がけなされるのは、芦川は「仕事ができない」からだ。

手作り菓子を職場でふるまう、弱々しく振る舞う、年長男性にいらぬ気遣いをみせる、そうした芦川の行動を悪様に描く背景には、「仕事ができないくせに」という前提がある。

「仕事ができないくせに、手作り菓子を職場でふるまう」「仕事ができないくせに、弱々しく振る舞う」「仕事ができないくせに、年長男性にいらぬ気遣いをみせる」ーーーそれは、「仕事ができない(社会に相応の対価を提供できない)人間は、それにふさわしい振る舞いをしろ」ということだと思う。そうした価値観が、この小説には無言のうちに満ちていて、それを最も体現しているのが二谷だ。

二谷は仕事をしているので、自分の正直な気持ちを交際相手に伝える(「あんたのことが気持ち悪い」とか)ことをしなくても、責められない。二谷は支店に転勤になるので、芦川のケーキを無碍にしても人前で吊し上げられない。

本当は、二谷も、もっと主体性を持って、自由に生きる道を自ら模索すればいいのだ。そういう道もあるのに、二谷は自分でそれを選択していない。そしてそのことを責められず、彼がそうであることはまるで他の誰かーー頭が痛いと言って早退する仕事ができない芦川や、女であることを理由に文学部を選択できた元カノーーのせいであるかのように、彼等を呪う。

「おいしいごはんを食べさせようとする」芦川は、大多数が属する逆らえない正論を持って二谷を押し潰そうとするモンスターのように描かれているが、掲げる正論を「きちんと仕事をしている」に変えれば、二谷も全く同じことをしているように思う。

おそらく著者が芦川・押尾と同性であることで、文藝春秋のインタビューではあっけらかんと「高瀬さんは、芦川と押尾のどちらに似ていますか?」との質問がされているが、なぜここに選択肢として二谷がいないのか私は不思議だ。そして二谷だけは異性だから選択肢から抜ける、その死角をついて、著者の自意識はこの人物に最も強く表れているように思う。

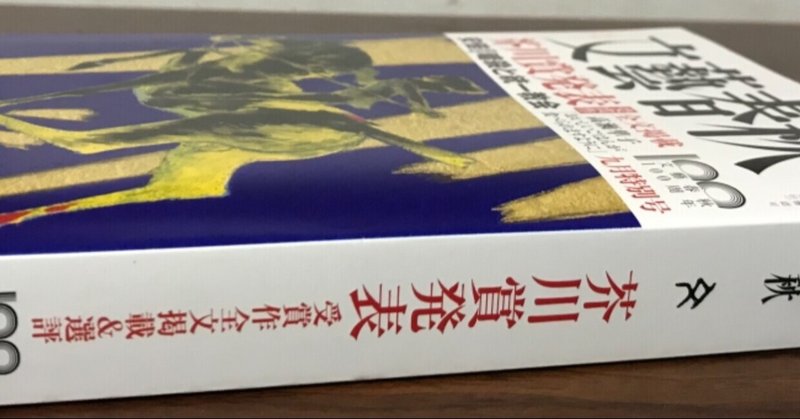

”社会の中で辛いことがあっても我慢して乗り越えてしまう””能力的に「できてしまう」一部の人によって職場や家庭が機能する現実””(そういう人の)内面にある「呪い」が書きたかった”と著者は言う。(文藝春秋 第100巻第九号 p.282 受賞者インタビュー 私の中の芦川さんと押尾さん)

まさしく本作品はそうした「呪い」に満ちていて、どこかから聞こえてくる芦川の声、相手のためを思っているかの体でささやかれる「おいしいごはんが食べられますように」という呪いの言葉をタイトルに掲げているが、裏タイトルは二谷、そして著者が発する無言の呪い、「きちんと仕事ができますように」ではないだろうか。