悪循環を断つ!!障害の本質を捉えるトレーニング方法

「動作分析3つのコツ(上達するためのマインドセット)」でお伝えしたコツの1つ「障害の本質を捉える」について

「すごく重要なことだと思うけど、難しい。具体的にどんな風に考えて本質に至るのか思考過程を教えて欲しい。」

というご要望をいただきましたので、このトピックでお答えしようと思います。

障害の本質を捉えるトレーニング方法

何かの必殺技のように急には身に付きませんが、トレーニング次第で徐々に精度もスピードも増してきます。

では、どのようにトレーニングするか?

最初は気になる症例1人だけでも良いので、患者に生じている「悪循環」を図式化してみましょう。

面倒だと思うかもしれませんが、各現象を図に書き出すのです。

そしてそれぞれの現象がどのように影響しあっているのか?その動きを引き起こしている原因は何なのか?を考えます。

クリエイティブに考えたい時こそ、手書きで書き殴ってちゃってください。

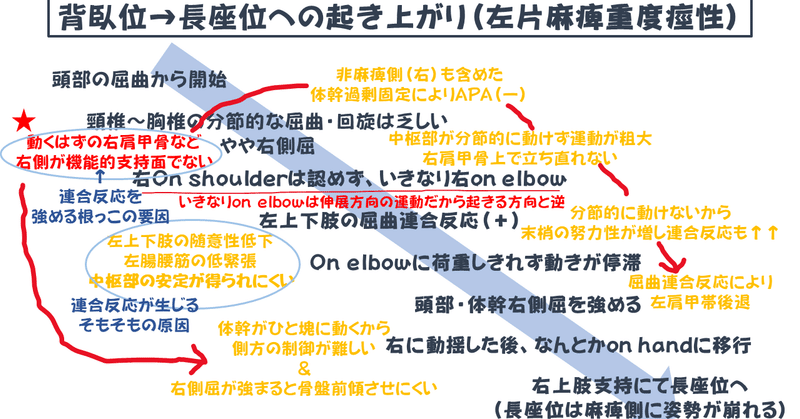

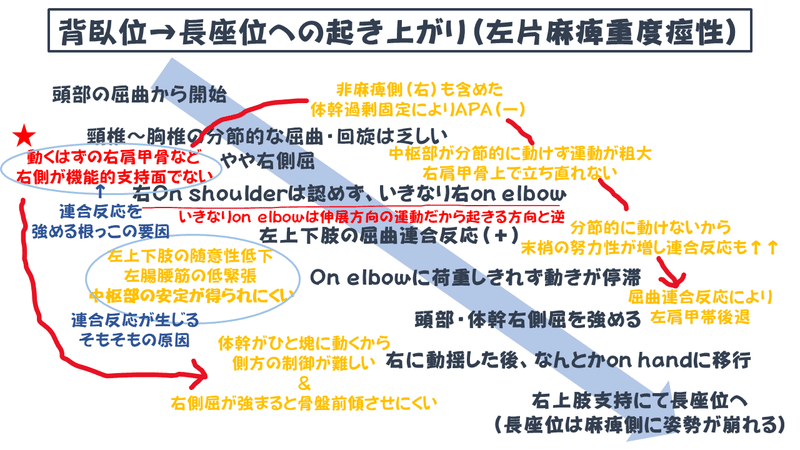

一例の画像を貼っておきます。

左片麻痺重度痙性の患者が長座位に起き上がろうとして、連合反応が出てなかなか上手く起き上がれないというよく見られるパターンです。

黒文字が一連の現象、黄色が現象の因果関係です。(とりあえずザックリ)

元を辿ると、本来動くはずの右肩甲骨周囲が支持面として機能していないことに行きつきました。

もちろん、そもそもの問題点は左上下肢の麻痺です。

しかし、今麻痺のあるこの身体なりに動けていない原因は、紛れもなくこの非麻痺側の問題です。(実際に、この例となった症例は、1単位の非麻痺側への介入でかなりスムーズに動けるようになり、歩行能力も改善しました。詳しくはまた別の記事でアップします。)

セラピストなら、麻痺をどうにかしてあげたいと考えるのが当然かと思います。私も左の股関節にアプローチするかもしれません。しかし、それはそれ、これはこれ。

同じ麻痺のレベルでも滑らかに動ける人と、上手く動けない人がいるということは、麻痺そのもの以外の部分に原因があるということですよね。

動くはずの非麻痺側ですら固定的に使用するパターンに陥っている人が、動かしにくい麻痺側をスムーズに動かせるようになるでしょうか?

私はそうは思いません。

これは補足ですが、動画「脳卒中片麻痺の人の更衣動作 押さえておきたいエラーの特徴3つ」の中でも、この動かせる部分ですら固定的に使用するパターンについて触れています。

他の記事でも繰り返し述べることとなるでしょうが、片麻痺は単純に片側上下肢が麻痺する病気ではありません。左右の脳半球は独立したものではなく、1つの神経集合体です。

脳卒中によって抑制された障害側、より過剰に活動するようになった非障害側、それらのバランスを失われた脳機能なりに取り戻さなければならないのです。

多くの理学療法士・作業療法士が失敗するパターン

ちなみに、「自立レベルで起きられるならいいのでは?」という考え方は捨てたほうが良いです。

この症例の起き上がりで動作障害の根本にある問題は、他の動作にも影響するからです。

例えば、このような固定的なパターンを示す場合、立ち上がりでは、運動開始時の「構え」の反応が起こらないでしょう。

すると、立ち上がりのパワーを末梢の下肢がほとんど請け負うこととなります。そのような過剰努力を要すると、当然麻痺側の連合反応が強くなりますよね。

その結果、麻痺側下肢は抗重力伸展活動が得られにくくなり、床反力を検出しにくくなって支持性はさらに失われます。

そうしてまた更に努力を要し、代償を生じさせるという悪循環にハマってしまうでしょう。

そして、それを見たセラピストは「麻痺側の支持性が乏しいからだ」と結論づけて麻痺側に荷重する立ち上がり練習をするかもしれません。

こうして麻痺があっても麻痺側に姿勢が崩れる患者の出来上がりです。

このような関わりを繰り返され、麻痺側の筋はバッキバキに鍛えられているのに、上手く立てなくなっている患者を何人も見てきました。

本来の問題とセラピストが作った問題とがゴチャゴチャに入り混じった動きをするので、物凄い違和感です。

恐ろしいことです。

麻痺は確かに問題点として必ず挙がりますが、その身体なりに動作を上手く行えていない原因からはかけ離れてしまいます。

これはこれで新たな悪循環を生み出してしまいますね。

だから慣れないうちは図式化して、それぞれの現象の因果関係を確認し、治療の中でみられる反応から検証していくことが重要なのです。

いかがでしたでしょうか?

「動作障害の本質を捉える」トレーニング方法は、患者に生じている「悪循環」を図式化すること

ある程度この作業を繰り返すことで、頭の中でつながりを考えられるようになったり、パッと見た瞬間にその本質に辿りつくことができるようになるでしょう。

次の記事では、もう一つ質問を頂きましたので、「本質を捉える中で、様々な勉強会の知識をどう使うのか?」について執筆致します。

この他にも、何かアドバイス等ございましたら、ぜひコメントして頂けると嬉しいです。

そうして皆で一緒にレベルアップしていきたいです。

質問等もお待ちしております。Twitter:@ReHub5

この記事が、リハビリに関わる全てのセラピストにとって有益な情報でありますように。

#理学療法士

#作業療法士

#リハビリ

#動作分析

#障害

#ReHub

#リハブ

#脳卒中

#片麻痺

#脳卒中片麻痺

#起き上がり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?