サマー・オブ・ソウルを観た

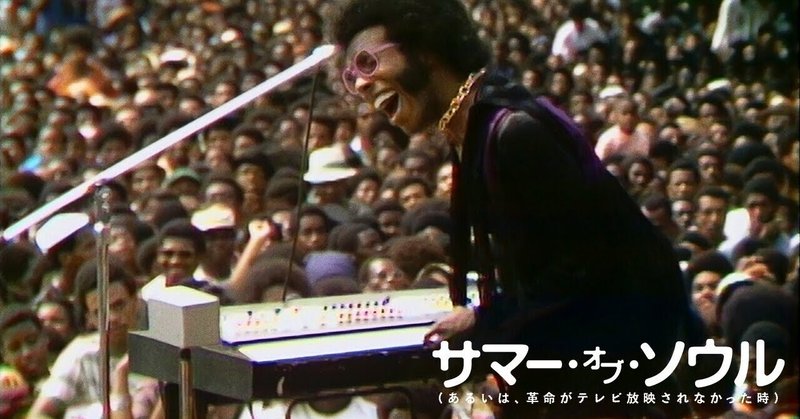

『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』を観た。

1969年、6日間に分けてニューヨーク・ハーレムの公園にて行われたフェスの記録映画で、30万人を動員した歴史的イヴェントでありながら、その後50年にわたって“封印”されていたフィルムを、過去のニュース映像や出演アーティスト、当時の観客のインタヴューなどを差し込んで二時間の映画にしたものだ。

副題の『あるいは、革命がテレビ放送されなかった時(...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)』とは、ギル・スコット・ヘロンの1970年の名曲『革命はテレビ中継されない(Revolution Will Not Be Televised)』からの引用であると思われる。

本作においてギル・スコット・ヘロンはわずか数秒だけ映し出されるのみだが、この映画にこれほどふさわしいタイトルはないだろう。なにせ、当時ヒット・チャートを賑わせていたブラック・ミュージックの大スターたちが多数出演していながら、どの媒体でも買い手は見つからないまま、歴史の中に埋もれてしまっていたのだから。

こうしたブラック・ミュージックのコンサートの様子を収めた記録映画というと、まず真っ先に思い浮かぶのが『ワッツタックス』であろう。

ソウル・ミュージックの老舗レーベル・スタックスが、1972年に主催したコンサートであり、黒人コミュニティへ利益を還元するべく催されたこのイヴェントの入場料はなんと1ドル。10万人の観客を動員し、“黒いウッドストック”として語り継がれている伝説のイヴェントである。

それと並んで有名なのが『ソウル・トゥ・ソウル』だ。1971年にガーナで行われたオールナイト・コンサートを記録したもので、前述の『ワッツタックス』が社会的・政治的性格の強いものであるのに対し、こちらはアフロ・アメリカンが初めてアフリカを訪れるという歴史的な側面に重きが置かれている。

また、1974年にアフリカのザイールで行われたフェスをおさめた『ソウル・パワー』も、サブスク配信なども相まって知名度の高い作品といえるだろう。

さて本作、『サマー・オブ・ソウル』は、この名作群に勝るとも劣らぬ、大変な傑作であった。

まず、ライヴ内容自体はいうまでもない。ジャズ、ゴスペル、ブルーズ、ソウル、あらゆるブラック・ミュージックのレジェンドたちが神がかり的なステージングを次々に見せるのだから、そんなもん最高に決まっている。

一本のマイクでシャウトするマヘリア・ジャクソンとメイヴィス・ステイプルズ、軽やかに踊りながらテンプスの名曲を歌うデヴィッド・ラフィン、ワウを踏みながら狂ったように鍵盤を叩くスティーヴィー・ワンダー、ギターをブッ壊すような勢いで爆音のソロを弾きまくるソニー・シャーロック、ハービー・マンのバックで超絶ソロを披露するロイ・エアーズなどなど、『こんな映像あったのかよ!』とのけぞるような衝撃映像が連発される。

演奏そのもののクオリティだけでなく、資料的/歴史的価値も担保した衝撃映像の数々。それが30曲以上にもわたって続くのだから、もうどーしよーもない。

僕は映画館のシートにうずくまりながら、『今すぐ立ち上がって踊りたい』という欲求を抑えるのに必死だった。

また、音響も非常に良い。69年当時の事情を踏まえるとまったく驚異的である。

録音技術が飛躍的に向上したターニングポイントは1971年、そして1974年といわれているが、69年にしてこの録音は相当素晴らしいと思う。同年の『ウッドストック』の、分離もイマイチの潰れた音と比較すると、実に圧倒的である。やはりブラック・ミュージックはこうした音作りでこそ映える。

そしてなんといってもすばらしいのは編集である。

本作を作るにあたり、制作チームはこのフィルムをひたすらループ再生し、気になった箇所をノートに書き留めながらそれを元に構成していったというが、時系列をバラし巧妙に組まれたシークエンスはダイナミックなうねりがあり、まるでDJプレイのごときである。

前述した通り、インタヴューやニュース映像などもかなり曲中に差し込まれているのだが、誰かがしゃべっていてもその後ろでは常に音楽が流れ続けている。ビートは鳴り止むことなく、すべての時間軸がシームレスに繋げられてゆくそのさまは、陳腐な言葉を使うなら非常に『音楽的』な編集だ。

また、それらのインタヴューのポジショニングも絶妙で、音楽の邪魔になるどころか、むしろ音楽をより引き立てている。このあたりのセンスはザ・ルーツのドラマーであり、90年代以降のブラック・ミュージックにおけるリズム概念を幾度となく刷新し続けてきた監督・クエストラヴの面目躍如といったところである。

さて、本作に登場するアーティストはどれも軒並みすばらしいのだが、僕がとくに度肝を抜かれたのはスライ、スティーヴィー、ニーナ・シモンだ。

基本、1アーティストにつき1曲。という構成になっているのだが、前述した三者にはかなりの長尺が当てられている。この三者にスポットを当てる慧眼たるや物凄い。クエストラヴは『このイヴェントから50年後のいま、同様のことが起きている。当時も今も、似た状況なのは明らかだ』といっているが、その言葉を端的に表す人選ではないだろうか。

たとえばスライは、ヒップホップ〜ネオ・ソウル〜ニューチャプター・ジャズという、現在に連なるブラック・ミュージックの系譜の発火点だし、近年、レコード・ディガーの中で人気が沸騰しつつあるインナー・ソウル(こもった音質の内省的/自閉的なソウルのこと)の祖でもある。また性別/人種を問わない、ロックもソウルもファンクも詰め込んだ多様性の極みを体現したバンドのリーダーでもある。

スティーヴィーは二重のマイノリティでありながら、時代と共にその音楽性を変遷させ、社会政治にコミットした活動を続けたミュージシャンだ。

ニーナ・シモンは本作に登場するマックス・ローチと並んで最も早かった“ブラック・ライヴズ・マター”だし、ブラック・フェミニズムのキーパースンだ。

このように、現代に対して強いリンク性を持つこの三者がフィーチャーされているのは偶然ではないだろう。『現代に対する視座』を組み込んで制作されているという意味で、非常に奇異な音楽ドキュメンタリーである。

とまれ本作、リアルだし、ディープだし、シリアスではあるけれど、同時にものすごく痛快だ。冒頭、スティーヴィー・ワンダーの暴走機関車のごときドラム・ソロから、エンド・クレジット後のちょっとしたオマケまで、観客をロックオンして離さない。突っ走って突っ走って突っ走りまくる、強烈なエネルギーに満ちた作品である。この夏、いちばん踊れる音楽映画だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?