陰ミラー(最終話) ー義経東下り外伝ー

「有綱、何を考えているのですか?」

ふと気が付くと、静様の顔が目の前にあった。もう一度、静様が聞く。

「有綱の相手は誰だったのですか?」

「そのような話……」

「他の武家の子息に比べ、あなたは幸せです」

次の瞬間、私の唇は静様の唇でふさがれた。

「んぐっ……」

とっさに引き離そうとするが、静様は、私の両手をかいくぐって胸に抱きついた。

「元服の儀式の続きをここでなさい」

私は自分の鼓動が大きくなるのを感じていた。それを静様に悟られまいと身をよじったが、静様はなおも身体を密着させた。

「静様っ、なにをっ」

私の弱みは、それ以上静様を拒否する言葉が思い浮かばなかったことだ。

「男装ではその気になりませんか?」

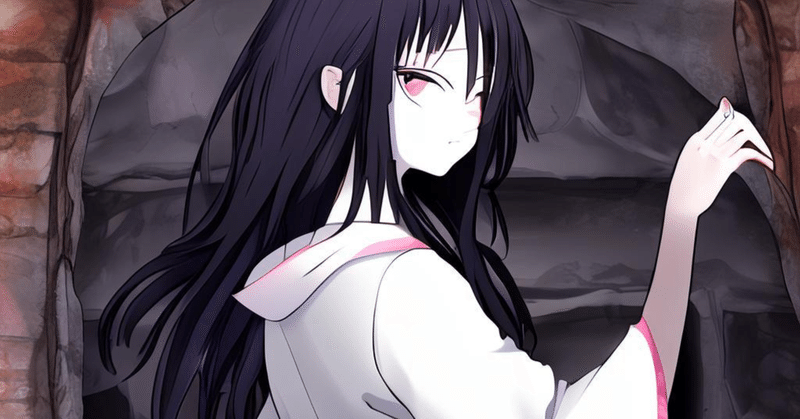

そう言うなり、静様は自分の襟元を引きはがして前をはだける。大きな、白いふくらみが焚火の明かりに映えてくっきりと浮かび上がった。

私の視線は釘づけとなる。

「有綱、鼓動が高鳴っていますよ。まるであなたの心が、解放を求めて内側から激しく扉を叩いているかのようです」

静様は頬を私の胸に摺り寄せながら、喉元に唇を這わせた。再び、私と唇を合わせる。そして、顔が離れた時、静様の瞳は冷静な計算をするかのように落ち着いていた。

それはあの時の、乳母の熱い瞳とは程遠いものだった。初めて女性の肌に触れて動転していた気持ちが、一気に覚める。

私は、静様をゆっくりと自分から引き離した。

「静様、あなたは恐ろしい顔をしている。私はとてもあなたに仕える気持ちにはなりません」

静様の眼は再び落ち着きを失って吊り上った。

「有綱っ、私では役不足だとでも言うのですか?」

「いいえ、そうではありません。ただ、本当に私を愛しいと想ってくれる人に抱かれたいのです」

「有綱、わたしが冗談でこのような事をしているとでも言うのですか? わたしは、あなたのことが本当に」

「嘘を言わないでくださいっ! 静様はただ、私を自分の側に置いておきたいだけです。従僕としてっ」

言いかけた途端、痛みが走った。静様に頬を打たれたのだ。

「有綱っ! それがなんだと言うですかっ! あなたはわたしの従僕ですよっ! それでもわたしを抱ける、こんな名誉なことないではありませんか! それに、あなただって、いつも寝苦しそうにしているではありませんか。妙に腰をモゾモゾと」

「うっ……」

確かに、このような危機的状況の中でも私は心穏やかでなかった。特に静様と寝ている時には自らの欲望を押さえるのに苦労していた。しかし、静様に悟られているとは思いもよらず、動揺して言葉が続かなかった。顔が熱くなるのがわかる。

「ほうら、やっぱり。ふふふ、有綱、無理をするものではありませんよ」

そう言って意地悪そうな瞳で私を見つめると、静様はゆっくりと足を広げた。

開かれた足の付け根のその暗い奥に何があるのか確かめたかった。どのような世界があるのか見たかった。女に秘められた魔力に触れられるような気がした。

瞬きすると、私の瞳は潤んでいるのがわかった。薄い涙の膜が瞳全体に広がる。ゆっくり瞼を開いて静様を見た。

美しい。

静様は、自分の両方のふくらみを掴み、一度揉むしぐさをした。

私は正気を失いそうな思考の中で静様に手を伸ばす。しかし、本能に侵略されつつある理性の中で、一つだけ押しとどめている疑問があった。

「静様、我が君のことは諦めたのですか?」

はなはだ矛盾する行動だった。本能が静様に手を伸ばしつつ、理性がその質問を口にする。

我が君、と聞いた途端、静様は足を閉じて胸を手で隠した。

「諦めてなど、おりませんっ。ただ、元服の儀式を終えていないあなたを不憫に思っただけです」

私は大きく息を吸った。私の頭を覆っていた淫らな本能は、少し引いたようだ。

「我が君に心を残している静様に、情をかけていただく訳にはまいりません」

そう、言い切った。欲望を振り切れたのだ。

しかし……

「あっ、あ、有綱っ! わたしの情が受けられないと言うのですかっ!」

静様の自尊心は大いに傷ついたようだった。静様は紅潮して声を荒げた。そして私に掴みかかる。私は両方の襟を静様に鷲づかみにされて、押し倒された。静様は再び唇を寄せてくる。私は思わず、静様の頬を右手で叩いた。静様は一瞬動きを止め、泣き声とも、うめき声とも言えない声をあげた。

「あっあぁぁ……」

「しっ、静様っ、も、申し訳ありませんっ!」

静様はそのまま私から離れると、制止を振り切ってふらふらと洞窟の外に出てゆく。

そこには鎌倉殿の配下、落ち武者狩りで名の知れた、北条時定が待ち受けている。

静様の叫び声が聞こえる。

静様とは終始一貫、徹頭徹尾、意見も考えも合わなかった。

しかし、私の勧めで椀の粥を食べてくれた。

そのとき、静様を守ると決めたはずだ。

我が君の命令ではない、自分の心から生じたその気持ちに殉じることは、素晴らしいことに思える。

私は、三月もの洞窟暮らしですっかり錆び付いた、太刀を抜く。

『陰ミラー』 終

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?