【霧に巻かれる】長野県立美術館 NAMコレクション2024 I期&東山魁夷館

2024年ゴールデンウィークは長野と山梨の美術館を巡った。

もう20年近く盆暮正月と甲信越へ行っているのに訪問する日取りのせいか、どこももれなく休館日&改装中という事が多く、やっと訪問できた山梨&長野県立美術館。

旦那実家で子供達がやりたい事をしている間に私のみ新幹線やら在来線を駆使し移動。

1日目は長野県立美術館→佐久市近代美術館

2日目は小海町高原美術館→清里フォトミュージアム→終点は山梨県立美術館

初日は長野県立美術館のコレクション展

長野県ゆかりの作家が中心のコレクション。

近代日本画を主軸に長野出身の画家はバリエーション豊か。

展示室内は撮影禁止。館内はOK。

開催していた企画展は東京ステーションギャラリーで既に見ていた展示だったので割愛。

敷地内を歩くと美術館そのものの解説が点在している。

これを見るのも楽しい。建築にフォーカスした解説を置いている美術館は多くない。

さて続いて以下、グッと来たコレクション作品。

川上冬崖

作品は南画的な作品だが、この人物、高橋由一を指導した人としても名を残している。

ただ、油絵の作品は現存が無いそうだ。

残っていたとしたらどんな作品だったのだろう。

ある作品のうずらの目がすごく良くてじっと見つめてしまった。鳥の目は良い。

高橋由一の鮭にもこの描写の力がどこかで伝授されてきるのかと思うと感慨深い。

池上秀畝 黄柳白鷺

金の屏風に白鷺は全部で11羽。

この白鷺の肩をすくめた様子を描いているのが良い。

しかも全て明後日な方向を向いている。

何であの鳥はあんなに、こう、首を折りたたんで丸く…収まろうとしてる割には脚がスン!と長くてバランスが絶妙というか。

「この鳥、惹かれる」その感覚が絵から伝わり「白鷺〜!ですよね!」と心の中でガッツポーズをしたくなる。

実は練馬区立美術館の氏の回顧展を見逃している…

こうやって「ああ、見に行けばよかった」という作家が後から見つかる時のやるせなさたるや。やや落ち込みコレクション展示室を後にした。

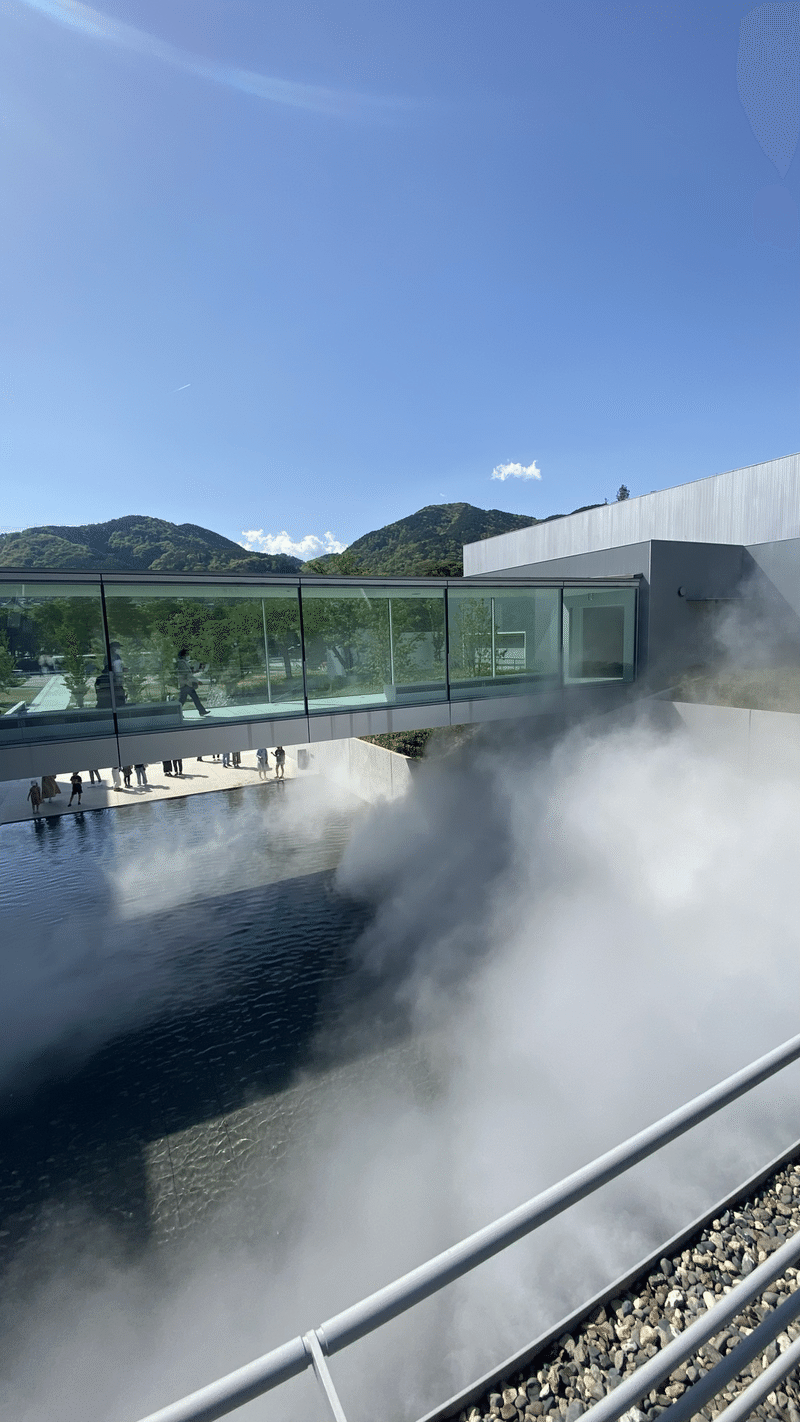

中谷芙二子 霧の彫刻

今回の長野県立美術館訪問の第一目的はこの「霧の彫刻」だった。

幼少期、5月のこの時期GWになるといつも立川の昭和記念公園に連れて行かれていた。広大な公園の中に「マイマイの谷」的な一角があり、ある時間になるとシューーーッと霧に包まれて真っ白になるのだ。5月といえど暑い日中はその霧が気持ちよく、また雲の中にいる様な感覚が楽しくてはしゃいだ思い出があった。

最近、その霧こそが、中谷芙二子氏の作品だったと知った時、非常に驚いた。90年代に今で言うインスタレーションの原体験してたのか。

ドライアイスのモクモクとか雲海の写真やオラファー・エリアソンの作品に惹かれるのもこの原体験と結びつくのだろうか。

「霧の彫刻」についてはもう言葉で説明するのも何なので写真でお伝えする。

ちなみにこの霧の出る場所は旧信濃美術館の跡地である。

冬季は休止していて、2024年度は4月の中頃から再開。

ちょっと演歌歌手になった気分。

東山魁夷館

東山魁夷記念館的なものは結構全国にあるのかな…作品が多いからだろうか?四国にも、千葉にもあったが、千葉はアトリエの跡地か。

長野にある理由は以下。

東山魁夷(ひがしやまかいい)館は、長野県が日本画家・東山魁夷(1908-1999) から作品と関係図書の寄贈を受け、長野県倉濃美術館に併設して建設され、平成2年4月に開館しました。

近代美術の大家であるが現代美術に興味が寄っていた頃は、巨匠!的なイメージが強くてあまりちゃんと見ていなかった。なんなら、避けていた。

あとはもう仕方ないけど、年齢もあると思う。

歳を重ね、見て来た風景が増えたり、馴染みの風景が増えるとその分思い出も思い入れも増える。

そうなると、氏の作品を受け入れられる土壌が自分の中に整ったのかもしれない。

そこへきて昨年、東京国立近代美術館で「残照」を見た。

その時かなり深く心に刺さったのだ。

白い馬の作品、湖面にリフレクションする風景を描いた作品はわかりやすく美しく惹かれる。

最近こういう写真の撮り方が流行っているのを見ると5、60年前に表現としてもうあったのだよなぁと思う。

印象的だったのは「白夜」という作品。

これは北欧の風景だった。

何となく、これから光が差しそうな、すでにどこかが光っていそうな、でもそんな予感だけでこの状態が変わらず続きそうな静かな絵。

水墨画の様なモノトーンの画面もシャープ。

写真を撮ることは出来なかったが、相当強烈だったのか目を瞑ると風景が蘇る。

しみじみ、良い絵を見れた。

何事にも変え難い、尊い時間を過ごせた。

展示室をでた後に、水辺をゆったり眺められる場があるのが良い。

現代美術、メディアアートのコーナーも、市民ギャラリーの様な空間もあり

県立美術館の敷地には本館、東山魁夷館の他にアートラボやギャラリー施設、図書室、ミュージアムショップも。

名物土産、善光寺・八幡屋礒五郎とうがらしのあの缶の歴史展

今回は長野電鉄善光寺下駅を利用し、裏山から美術館へ行ったので参道の人混みの様子は全くわからず。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?