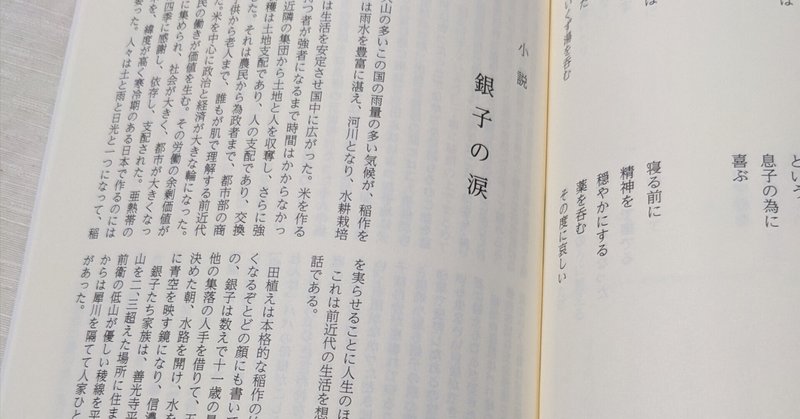

「銀子の涙」佐藤浩子(婦人文芸103号)

2023年12月に、歴史ある同人雑誌「婦人文芸」103号が刊行された。

このnoteの記事に、103号の目次を紹介している。

そして、私の作品は「銀子の涙」という短編だった。

こちらに全文を紹介。「婦人文芸」103号が欲しい人はご連絡ください。

「銀子の涙」 佐藤浩子

何千年も前、火山の多いこの国の雨量の多い気候が、稲作を呼んできた。山々は雨水を豊富に湛え、河川となり、水耕栽培を可能にした。

米の収穫と備蓄は生活を安定させ国中に広がった。米を作る土地と人を多く持つ者が強者になるまで時間はかからなかった。強者は武装し近隣の集団から土地と人を収奪し、さらに強くなった。米の収穫は土地支配であり、人の支配であり、交換価値の支配を表した。それは農民から為政者まで、都市部の商人や職人集団、子供から老人まで、誰もが肌で理解する前近代の基盤概念だった。米を中心に政治と経済が大きな輪になった。四季の巡りと農民の働きが価値を生む。その労働の余剰価値が流通し強者の元に集められ、社会が大きく、都市が大きくなっていく。人々は四季に感謝し、依存し、支配された。亜熱帯の植物であるイネを、緯度が高く寒冷期のある日本で作るのには相当な手数が要った。人々は土と雨と日光と一つになって、稲を実らせることに人生のほとんどの時間と体力を使った。

これは前近代の生活を想像して作った、農耕の国の女の子の話である。

田植えは本格的な稲作の始まりを皆に告げた。これから忙しくなるぞとどの顔にも書いてあった。三家族で暮す小さな集落の、銀子は数えで十一歳の最年少である。その年の田植えも、他の集落の人手を借りて、五反を丸二日の仕事だった。爺様が決めた朝、水路を開け、水を張った。土塊だった地面が瞬く間に青空を映す鏡になり、信濃の山々が水面にその姿を現した。

銀子たち家族は、善光寺平の北端の山の麓、西から伸びる小山を二、三超えた場所に住まっていた。遠く妙高山を背景に、前衛の低山が優しい稜線を平地へ伸ばす、その裾野の際、平地からは犀川を隔てて人家ひとつ分高い一画に銀子たちの田んぼがあった。

家屋と畑はさらに山の方へ登ったわずかな平地にあった。銀子の住む家の山側の軒の下には平場を広げるために削った斜面の崩れ止めの石が積んであった。板壁を隔てて屋内には厠があり、肥を掬うための汲み取り口が軒下にある。爺様とババ様の棟は百メートルほど離れ、そちらは座敷の他に寝間が二つある大きな造りだった。

田んぼよりも低い流れの犀川から水を引くことはできず、上流の集落が使う溜池から長い水路を使って水を引いていた。善光寺の門前町には市も立ち、職人も住んでいたが、周囲には一面田んぼが広がっていた。善光寺の山門は銀子の家の裏側の尾根、里芋や大豆の畑からも、眼下に小さく見ることができた。

祖父母を中心に、長男の一朗太家族、次男で銀子の父親である次男一家、末の弟の吾郎キヨ夫婦の三世帯、たった十人の集落だった。銀子の伯父でもある一朗太は祖父母と同じ家屋に住んでいた。一朗太の嫁は銀子が物心ついたころ、産褥で死んだ。爺様の家屋からさらに谷筋に離れて、田んぼによった平地に、吾郎とキヨの家屋があった。次男と吾郎の間には二人子供がいたらしいが、銀子は会ったことがなかった。誰もそのことを話さなかった。

ババ様のババ様が子供の頃には、田んぼは二反しかなく、稗、粟、麻、芋を作付けても毎日小さな椀に子供の握りこぶしくらいの食事しかなかったという。上流の集落に日参して頼み込み、ため池から水路を引いたのは銀子の父親から数えて四代前のことだった。稲作の時期はもとより農閑期も畑仕事や炭焼きや機織りして懸命に働いた。夏に収穫した麻は畑に寝かせて柔らかくし、茎を叩いて中の繊維を取り出し精麻を作った。精麻や反物を麓で木綿に変えて、麻の着物を木綿で厚くしそれでやっと真冬の極寒をしのいだ。ほんの五分や十分という合間の時間も、一束でも多く叩いてしまおうと、藁を握った。脱穀したあとの藁は土間に積んで蓑や籠や笠、草鞋にした。手に届くところに仕事があり、全て、常に人の手を入れないと季節の移り変わっていく時間に、子供が成長する時間に、人が老いて死んでいく時間に置いていかれる。人手から取り残された物は、静かに風に吹かれて森の中に還っていった。

「銀子はいいなぁ、生まれた時からふとんあっからな。そのふとんは、ババの母様がこしらえたもんだよ」

と祖母のトシに言われたことがあった。銀子は繊維の細かな麻の布袋の布団に母親と入って寝ていた。麻の繊維を取り出すときに、茎の殻を丁寧にしごかないとこうも滑らかにはならない。布団がなかったときは、藁に包まって寝ていたそうだ。銀子は自分が恵まれていることをいつも感謝していた。

炭焼小屋も銀子の親の親の代に作ったもので、炭は忙しい農作業で疲弊したあとの炊事を助けた。ソダや薪とは違い煙も匂いも少ないいい炭ができて、これも麓で木綿や農具、菜種油などに替えることができた。

銀子の母親はババ様やババ様のババ様が大切に残してきた木綿の端切れを全部使って銀子に毬や巾着を作ってくれた。千筋袋という巾着は、正絹で作るのが本式らしいが、銀子の母親は木綿の端切れを縫い合わせ、麻の内袋を作って外袋と縫い合わせて紐を通した。藍や朱の染めが鮮やかで、銀子は一生大切にしようと思った。

水の張った田んぼに踏み入ると、雪解け水がまだ冷たかった。麻に木綿糸を刺し縫いした着物の、銀子はこれを祖母からもらったのだが、裾を汚さないように丁寧に膝頭の上でまとめて結止め、冷たい田んぼに入った。苗かごを腰にくくり、畦から渡してある縄の左右に均等に苗根を差し込んでいく。腰を海老みたいにかがめて作業して、一反も終わらぬうちに腰骨から太ももから腕から、痺れて痛みが走った。それでも銀子は、雪解けの頃から苗代を耕し苗を育て、本田の土を何度も返し、水路の崩れを直してきた爺様や父親たちの苦労を思うと、手の中の輝く緑を見るだけで、嬉しかった。それを植える喜びを、家族と共に味わえることがまた嬉しかった。柔らかい初夏の風が、森の新芽の匂いを銀子の鼻先に運んできた。ブナやミズナラ、カバなどの広葉樹が新葉を枝いっぱいに纏い、谷間を抜ける風に重たそうに体を揺らした。森の杉やモミの高木には山藤の優しい紫色がかかっている。遠方の山々にはまだ雪が残り、飛び交う鳥影が見えた。急峻な山にはいつも雲がわいていた。胸いっぱいに空気を吸うと冷たくて新鮮な山の匂いに全身を満たされた。

カタバミやイヌフグリの花が日光に輝き畦道で小さく揺れる。朝は気になってよけていた虫やカナヘビも夕方には目で追うだけで手が伸びなかった。日の出から夕暮れまで、帰りは膝が笑うくらいに疲れ果てた。だが、父親に「疲れたね」と笑顔で顔の泥を拭いてもらうと、もっと働きたいと思った。

一郎太と息子たちが、植えたばかりの苗や畦、水路の様子を見ていた。ぴんと張った水面から行儀良く顔を出す苗の高さが均一かどうか見ていた。そしてしばらく空を見上げ、半分夜になった大空に流れる雲を見ていた。明日は、なんとか雨にはならないだろうと、そんな話をしていた。

西の空が夕暮れに染まり、東の空には川底の石のような真っ白な月が浮かんで、田んぼの水に映る。茜色や橙色から藍色までの空が、頭上と足元の両方に広がり、畦道は天空の橋になった。いつの間にか天の川と一番星が浮かんでいた。

「えらかったなぁ。ぎんこ、今日せんべいやるからばばんとこおいで」

銀子の背中を着物の上からさすってトシが言った。トシは、この着物がなかったら、生まれたばかりの赤子を間引く覚悟だったと言ったことがあった。せんべいは、数年おきに二毛作して作る小麦粉に少しの砂糖を練り込んで焼いた菓子だ。

その日は、姉のように歳が近い叔母のキヨが、先に帰って待っていた。おそらくみんなの分の湯を沸かしているに違いない。あるいは、稗の芋煮を炊いているかもしれない。そしてもしかしたら、田植えの労をねぎらって米が入っているかもしれない。稗は冷めるとぼそぼそで、土を食べているようになる。はたしてその夕べは、米の入った稗飯だった。田んぼから一番近い五郎の家屋の囲炉裏を囲んで、温かい飯を揃って食べた。銀子はみんなと一緒にいることが嬉しくて、ともすればその場で寝始めてしまうほど疲れていたが、茶碗にもう半分盛ってもらって食べた。

トシが言うには、キヨと銀子は四つしか歳が違わない。隣の集落から嫁いできて、この春は大きくなったお腹をさすりながら、稗や粟や芋の煮炊きをしたり、麻織りや長着の仕立てをしていた。

キヨの村は牛がいて、牛に付ける農具もたくさん揃っていた。母屋は、銀子の爺様の家屋の倍以上あり、三和土に大きな水甕が見えた。銀子がすっぽり入ってしまうほどの大きさだった。キヨの村の人らに比べるとたちまち銀子の父親も母親も肌が黒く見えた。並んで立たなければそんなことつゆも思わなかった。銀子たちは桶の湯で手足を拭うくらいしかしない毎日で、落ちきらない土汚れが皮膚を硬く覆っていた。母親にそれを聞くと、麓の村では湯浴みをすることがあるのかもしれないと言った。湯浴みとは何のことかわからなかった。キヨは嫁いでからだんだんと肌が黒くなっていった。

父親の話では、キヨは、生まれたときから弟吾郎の嫁にもらうと大人たちが決めていたという。

「ギンコちゃん、仲良くしてね。よろしくね」

婚礼が終わって野良着で初めて会ったとき、キヨはそう言って銀子に笑った。背丈も銀子とほぼ違わなかった。祝儀のときは朱い打掛をきて、ずっと俯いていて一言も話さなかった。爺様が麓で鯛や鯖、酒を調達し、餅も配膳された。

嫁入りで持ってきた地機で冬の間麻織りして、夫の吾郎に野良着を新調した。田植でそれを纏った吾郎は満面の笑みだった。一冬で仕立てるのはかなり大変なはずだと母親が言った。ごろさん、よかったねと、笑った。

田植えが終わって銀子の集落には静かな朝が戻ってきた。

「銀子。お父ちゃん畑行くから、銀子もいきなさい。カゴもって。芋とってきて。そんで豆の苗の葉っぱも一枚とってきてくれる。クサイチゴも食べられるよ、実がなってるよ、もう、きっと」

母親は手甲をして、田んぼに行く支度をしていた。田んぼは苗を強くするために一度水を抜いていた。その間に雑草を取る。草取りを疎かにすると、いい米にならない。

「お母さん、わたしも嫁にいくの」

土間から銀子のほうに振り返った母親の顔は、外からの光の陰になって、見えなかった。かまどからはまだソダの匂いがたっていた。表情が見えず、怒っているのかもしれないと思った。

少し怯えた銀子の顔が寂しそうに見えたのか、母親は銀子の横にしゃがみ込み、いつもするように銀子のまあるい肩を抱きしめた。

「そりゃあ、いくよ」

「やだ」

「なんでぇ」

「ずっとお父さんとお母さんと一緒にいる」

そう口に出して言ったとたん、今まで一度も想像すらしていなかったのに、両親との別離がとても悲しくなって、こんなにいい天気なのに、銀子は目から何筋も涙を流した。

「銀子は甘えん坊だから、せわないね。お天道様が笑うよ」

「うん」

「むかしした話、覚えてる。みっつ先の山の麓の、谷間をみっつのぼった先の集落の」

「うん。三人兄弟の話でしょ。覚えてる。雨の降らない土地しかなくても、神様に感謝して、いっしょうけんめいはたらいて、いい嫁と子どもに恵まれて、幸せになった話」

「そう、銀子も機織り覚えて藁仕事して、土と雨と、お天道様に感謝していれば、どこにいってもきっと幸せになる」

「でも寂しいよ」

「大丈夫よ。ぐずくずしないで、もう、行きなさい。お父ちゃんが外で待ってるよ」

そう言われて背中を押され外に出ると、草鞋に長着、菅笠姿の父親が待っていた。

「銀子もかぶれ」

父親は銀子の顎で笠の紐を結ぶと、籠を背負って歩き出した。朝一番で畑の世話をして、その後はずっと田んぼに出る毎日だった。畑では春先に種芋を植えた里芋が、本葉を広げていた。乾燥を嫌うので、畝に頻繁に水を蒔く。芋の葉の下はひんやりした空間で、寝転んで顔を突っ込むと、湿った黒い土で蠢いていた虫たちが一斉に逃げた。葉裏の青虫は銀子のことには気づかずに小さな口で葉を喰んでいた。指でつつくと丸くなって落ちた。

仕事の大半を占める稲作だが、滅多なことがないかぎり米を食うことはない。小さい頃それを父親に問うたことがあった。米は、村で集めて、上田のお殿様のところに行くのだと教えられた。

「なんでうちの米をお殿様にとられるの、泥棒みたい」

重ねてそう銀子が問うと、父親は表情をサッと変え、険しい顔になって、突然土間に降りてカマを振り上げた。

「父ちゃん」

驚いた母親が声を上げた。父親はなおもカマを振り上げたまま、銀子の柔らかな頬を左手で掴んだ。

「お殿様は俺たちの暮らしを守ってくださってるんだ。何があってもそんなこと言うな。お父ちゃんがいないところでも、もし言ったら必ず聞きつけて、お前の口を切る」

銀子は恐怖で体が固まった。声も出なかった。母親も、いつもみたいに肩を抱いてくれなかった。父親はカマをしまい、布団に入ってしまった。その後やっと銀子の体は震えだした。そばにいた母親の顔を見るとやはり厳しい表情をしていた。

水撒きで水をくむため池に、アマガエルが何匹も泳いでいた。

「お父ちゃん! オタマジャクシがかえったよ」

「ん」

カマを振り上げたときの父親は、別人だったのだろうか。あのときのような怖い表情は一度も見せない。両親には聞きたいことがたくさんあった。キヨのように自分もお嫁に行く先が決まっているのか。そこは、馬や牛のいる家なのか、山三つ先の険しい土地の家なのか、貧しい家に行くのかどうか、ため池に泳ぐ鮮やかな緑のアマガエルを見ていて、その何匹かは遊んでいるようにくっついたり離れたりしているのを見て、さらにその水面をアメンボが横切ってくるのを見ていたら、何だか下腹部が痛くなってきた。さっき食べたクサイチゴが悪かったのか。父親に言おうかどうか。痛みは増すようだった。

「ぎんこ、田んぼに行くよ」

「お父ちゃん、またおもちが食べたい」

「そうだね。秋に麓の祭りに行こう。秋の祭りには他の国からもたくさん馬が来るから、珍しいもんいっぱいあるしな。蕎麦まんじゅうも買ってやる」

いつの間にか池の端に、銀子と並んでしゃがみ込んだ父親は汗と太陽の匂いがした。父親は銀子の様子を察したのか、小さく息を吐いて尻を地面につけて座り直した。

「ぎんこは戦さを知ってるか」

「知らない」

太陽がだんだんと高くなり、日向と日陰の色の差が濃くなった。木陰はまだひんやりしていた。

「昔、お父ちゃんのじいじいじいじい様は、別の集落に住んでいたんだ。そこは、江戸からくる街道と、奥州からくる街道の混じったところで、土地が良くて米がたくさんできた。だからあちこちから殿さまが来て、奪い合いをしたんだ」

「エドってなに」

「お殿様のそのまたお殿様がいるところだよ」

お殿様という一言がカマを振り上げた父親を思いださせ一瞬体が硬くなった。「そこに住んでるもんは、戦さがあるたびに、明日はあっちの陣、今日はこっちの陣に駆り出されて、田んぼも畑も世話ができずに、それだけでなくて、鉄砲の玉に当たって酷い怪我をしたり、死んだ人もいた」

「テッポウ」

「ああ、火縄銃だ。山の猟師が担いでいたやつだよ。煙の筋が見えただろう。それでな、人も土地もボロボロになってこの土地に移って来たんだ。でも、それは昔の話で、戦さはもうずっと起こってない。みんな自分の家族と田んぼを守って生活できる。ぎんこ、」

「うん?」

「それがどれほど幸せでありがたいことかわかるか」

「わかんない」

「一生懸命農仕事して、収穫して、金や油や餅にかえて、そうやって自分の力で生きていくことができる。食っていくことができる。土地に感謝していれば、ぎんこも自分の力で生きて、可愛い子供を産んで、生きていける。なあ、すごいことだろう。だからほら、笠被って、イモと豆の葉を持って帰るんだろう。メソメソしないで立ち上がれ」

腕を引っ張られてようやく銀子は立ち上がった。菅笠は手に持つだけで被らなかった。

芋畑から田んぼへ降りていく細い道は、途中で東の集落から麓の村へ続く道と合流する。東の村と麓を結ぶ道は広く、ぬかるみには丸太を転がしてあり、轍の跡もあった。杉や唐松の群生する中、一際大きな杉の木があり、その下には二体の道祖神があった。石像の足元には平らな石が積んであった。そこを通る人たちは、自分の暮らしから飯や酒を供えられず代わりになるべく綺麗な石を探して供えた。

「ぎんこ、ぎんこ、ほら、道の神様に挨拶だ。ほら、こっち」

銀子はもうだいぶ下腹部が痛くなっていた。父親は先に道祖神の前に両膝をついた。その隣に同じように両膝をついた。木漏れ日が銀子と父親の肩や上半身に斑に降り注いだ。

「道の神様」

「みちのかみさま」

「いつも見守ってくださいまして、ありがとうございます」

「いつもみまもってありがとうございます」

「私は泣き虫でいつも親を困らせます」

「わたしはナキムシでこまらせます」

「でも立派な大人になります」

「でもリッパなおとなになります」

「お父ちゃんとお母ちゃんが、生まれたばかりの私を抱いた時、とても喜んだのを知っています」

「…」

「だから私も、お父ちゃんとお母ちゃんみたいに幸せに、ジジとババみたいに幸せに、そのまたジジとババみたいに幸せになります」

「…」

父親は大きな熱い手で銀子の背中を何度も撫でた。

「お父さん、お腹痛い」

そう言って父親の顔を見上げると、神妙な眼差しにぶつかった。しばらく黙っていた。鳥が甲高い声で啼いて羽音がした。膝が痛くなって銀子の方からそろそろと立ち上がると、

「ババんとこ行くか」

と父親が言った。家に帰っても母親がいないせいだと思った。

父親と別れトシのいる母屋に行くと、三和土からキヨとトシの声がした。中に入ると、キヨが着物を開き、突き出たお腹をトシに見せていた。トシはキヨの突き出たお腹の下の方を入念に触り、時々お腹の子供に話しかけていた。二人とも銀子が来たことはわかったようだったが、だからと言って何も言わなかった。

「うんうん、いいぞ。うん。大丈夫だ。首にまかってない。逆子でもないみたいだ。おうおう、動いた動いた、元気でいいなあ」

さらにトシはキヨの股間の奥に手を入れて、

「うん、もうちょっと先かもな」

と言った。トシが体から離れてキヨが着物を直すとようやくトシが「おう、ぎんこ、どうした」と言ったが、すぐに話題はお産の話に戻った。

「でも、初産は産気づくのが早いからな、キヨ、もう畑にも田んぼにも、水汲みにも出なさんな。三度の飯はババがやる。満月も近いし油断は禁物だけど、あんたはなるべく飯いっぱい食べて腰をあっためて、気を楽にしておくんだよ。念の為、今日、あんたの実家に言って挨拶して、門前町の産婆さんにも話をしてくるからな。みんなやってきていることだから、心配することはない。腰骨が大きいから、難産にはならないよ」

「ありがとうございます」

「吾郎がソワソワして仕方ないね」

甕の水を少し手のひらに流して拭いて、座敷の縁に座り直し、トシは大きな声で笑った。

「ぎんこのいとこだよ。楽しみだなあ、ぎんこ」

「うん」

「お産の時はぎんこも手伝ってくれるよな」

「え、手伝うの」

「そうさ、薪炊いて湯沸かして、ババやらの飯を拵えて、キヨを励ましてな」

「ぎんこちゃん、よろしくね」

四つしか違わないと言われたキヨがずっと年上に見えた。

「どうしたぎんこ、どっか痛いか」

顔つきで察したのか、ババが言った。

「お腹痛いの。お父ちゃんに言ったら、ババんとこに行けって」

それを聞いてババとキヨは、父親がしたのと同じような神妙な表情になった。そしてどちらからともなく二人は顔を合わせ、少し頬を緩めた。

「ぎんこ、ぎゅーっと痛いか」

「うん、ぎゅーっとする」

「そうかそうか」

吾郎のことを言って笑ったように、トシはまた笑った。

「ぎんこ、さわりがきたな。よかったなあ。そのうち股の下から血が出るから、ババが帯結んでやるよ」

「ぎんこちゃん、よかったね。おとなの仲間入りだね」

「何、それ」

「お腹の中のこどもはな、血が育てるんだよ、ぎんこ。キヨのお腹の中も、栄養のあるいい血が赤子を守ってる。だからおんなの体は、いい血が巡るように、いらない血をたまに出すんだよ。子供を宿す血の巡りが始まったわけだ。よかったな、ぎんこ」

朗らかに笑みをこぼす二人を見て銀子は感じたことのない違和感と、憤りを感じた。なんで自分が怒っているのか全く理解できなかった。

「そんなもん、いらない!」

「いるもいらんも、子供を産むのが女の仕事だよ、銀子。ややこができること、暮らしが成り立つこと、これ以上感謝することがあるか」

「暮らしなんか成り立ってないじゃん、お米、毎年あんなにできるのに、脱穀したら持っていっちゃうでしょう。田んぼは何のためにあるの、一年中野良仕事しても、お米は何で食べられないの」

下腹部の痛みのほかに腰回りも段々と痛みが出てきて、もうこの体が自分のものとは思えなくなった。しゃがみ込みそうになるくらい強い痛みの波が来た時、バチンという甲高い音が耳のそばでして、目の前に星が飛んだ。そして左の耳から口元にかけてカッと熱くなり、鋭い痛みが走った。座敷の縁から踏み込んだトシが銀子の顔を平手打ちした。藁仕事で皮の厚くなったトシの手は固く乾いていて、銀子の柔らかい肌に切れたような痛みが残った。

「何を言ってんのか、ぎんこ。甘ったれるのもいい加減にしなさい。あんたは誰に守ってもらってる、なあ。二親や、爺やババから守られなかったら、熊に食われるか、それか、麓の村人のはぐれもんにいいように手篭めにされて体が弱ったら女郎屋に売られるだけだ。厠も雪隠もない小屋に閉じ込められて何人もの男にいいように遊ばれるんだぞ。少しは自分のこと考えな」

打たれて熱くなった頬に涙が伝ってきた。頬よりも熱い涙だった。

銀子はトシの家から出ると東の尾根に続く道へ駆け出した。道祖神の石像の前を走り過ぎ、さっきまでいた芋畑への分かれ道を過ぎ、坂道をどんどん駆け上がった。太い杉の幹が波打つ山の傾斜に張り付くように立ち、獣道か人の道がわからないくらいの林道は進めば進むほど幅が狭くなった。ずっとずっと前、一郎太の妻が死んだ時、葬儀に出ない銀子と母親は尾根の先まで行って、みんなが向かった寺を見下ろした。大きな石があって、どこから飛んできたのかね、と母親は言った。トシの家を思わず飛び出したはいいが、銀子にはどこにも行く宛がなかった。米のことを言ったので、それを聞きつけた父親がカマを振り上げて追ってくるのではないかと思った。夢中で走って、繁る草の匂いが執拗に追ってくる。アブが耳の近くを飛ぶ。息が上がって両方の膝頭に手をついて止まると、前に見た石があった。だが、人の背丈までは大きくなかった。向こうに咲く百合の花がこちらから見えた。尾根の突端で止まっているその石の向こうは急斜面で視界が開けている。ぶたれて熱い頬を石の表面にあてると、予想に反して温かった。見上げるとそこは杉の枝が途切れ青空が見えていた。痛い頬をなおも石の表面に押し付け、涙が流れるままにしていた。鼻水もずるずると出てきて口から喉に入った。一体自分が何が悲しいのかわからなかった。トシにぶたれたことが悲しいのか、キヨが出産することが怖いのか、自分の腹痛が嫌なのか、わからなかった。ひときわ強い風が吹いた。杉林が上から撫でつけられるように揺れて、ぞぞぞぞぞっと枝が鳴った。森の木々を大きく揺らして、風は麓に降りていった。青々とした稲が青嵐に一斉になびいた。まだ柔らかいイネは面白いように風に翻弄された。しかしその根は強く、折れたり飛ばされたりするイネはなかった。自分のことが悔しいのではなかった。爺様や父親たちが苦労して作った米を誰かが横取りすることが悔しいのだった。それと血のことは、自分が女であることは全く関係なかった。トシや母親が丁寧に草取りして守っている田んぼが見たことも聞いたこともない人に実は握られていることが悔しいのだった。銀子は小さな手を強く握り、思い切り石を殴った。手が痛いだけだった。何度殴っても手が痛いだけだった。次には齧り付いてみた。柔らかな乳歯のエナメルが削れた。舐めると鼻水の味がした。

どこにいても聞きつけて銀子の口を切ると言った父親の言葉を信じていた銀子は、日が暮れる直前までそこから動けずにいたが、どれくらい経ったのだろうか、夜の鳥が鳴くのを聞いて、怖くなってとぼとぼと林道を下っていった。芋畑の方から母親が銀子の名前を呼ぶ声を聞いた。その声を聞いたら今後は心底安心して、また涙を流した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?