『痛みと悼み』 三十二

近くの札所になっている大きなお寺の境内に入る。観光バスも帰って行った夕暮れには、訪れる人ももういない。門を閉めない境内のベンチに座る。松の木を見ながら、横の池の何もいない水面を見つめる。日が斜めに暮れるころ立ち上がる。そのお寺の管理する裏手の墓地に行く。そこは、かつての生きていた人たちの今は静かに眠る場所。新しい墓石や古い墓石、低い墓標やオベリスクのような立派な石碑が並ぶ。この人たちは、生きているとき、母のように辛い生き方をしたのだろうか。死んだ年、そのときの年齢、オベリスクには、遠い外国−不思議とフィリピンの島が多かった−で戦争で亡くなったことが書かれている。死んだら、母はこんな静かで穏やかな中に入るのだろうか。ゆっくり、墓石の前を歩く。時々、お供えを啄みにきたカラスが、警戒するようにめぐむに鋭い鳴き声で威嚇する。めぐむは驚いて肩をすくめる。カラスは、じっとめぐむを睨み、やがて同類と思ったのか、視線をそらしてまたえさを啄みだす。再び歩き出すと、荒れ果てて雑草が生い茂って、墓石が根本から倒れそうになっている墓地の一角も見える。いつ倒れるかは時間の問題、まるで自分たち母娘のようだ。倒れるのが先か、雑草が諦めて枯れるのが先か。じっと、めぐむはその墓石を見つめる。

辺りが暗くなる。ゆっくり歩いて、そんな遠回りをして帰る。

午後8時には家にたどり着く。玄関の前に立ち、ガラスが割れてガムテープが継ぎ目に貼ってある引き戸を見つめる。感情のない目でそれを見つめて、それから大きな息を吸う。2階建の文化住宅の1階の端から2番目の、通りからは外れた路地に面する小さな家。自分たちみたいに社会から忘れられたような人たちが、吹き寄せのように集まっている。右隣は、年老いて歩くのも自由のきかなくなったおじいさん、左隣は、いつも子供が騒いで怒号がひどい父親の家。おじいさんの方は、ほとんど家から出ることもなく、見たこともなかった。時々、何かを壁に叩きつけるような大きな音がする。それから間を置いて、うめくような叫び声が聞こえることもあった。人は、こんな悲しい声が出せるんだとめぐむは思う。ぶつけようのない何かに叩きつけるような人の声。めぐむは深夜、枕にじっと顔を押し付けて聞く。目が冴えて、その光が壁に反射しているようにさえ思える。母は、苦しそうな寝息をたてて、アルコールの匂いとともに寝返りをうつ。

そんな毎日を終わりなく繰り返す、売れない小劇場のようなこの家だけが自分の居場所。

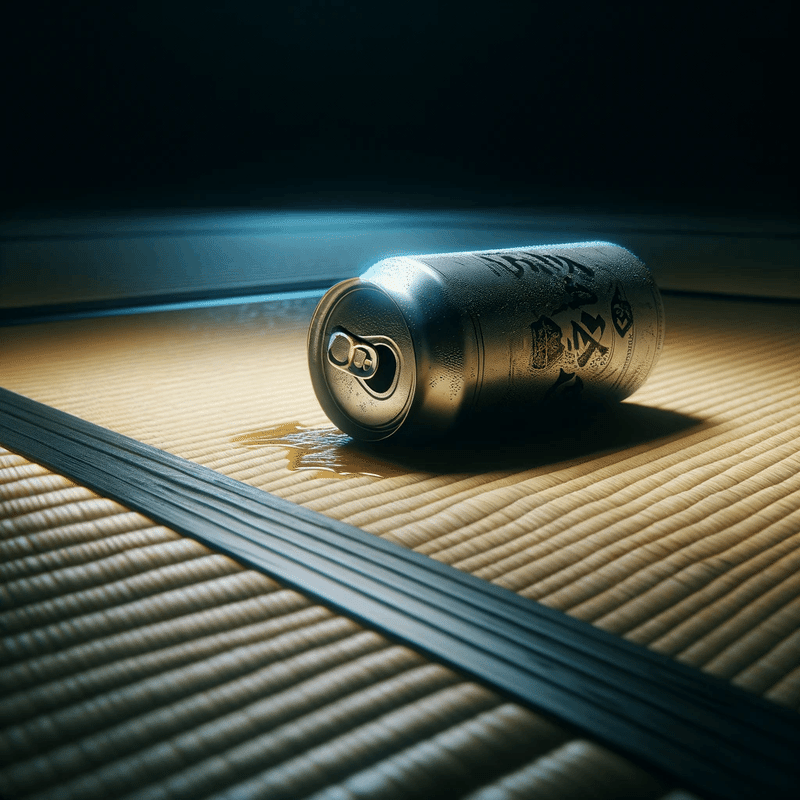

コンビニのおにぎりを持った手で引き戸を開ける。軋むようなガラガラという音がして、中に入るとまたドアを閉める。玄関から見える部屋に転がる缶と横たわる母親がいつもの定位置のように見える。めぐむに誓うたびに、数日後にはウソのように酒を浴びる繰り返し。そして、言い訳のように、めぐむを非難する。今日も、やっぱり飲んでたと、めぐむはもう一人のめぐむに言う。そのめぐむは冷たい汗を感じる。でも、これは私の汗じゃない。

薄目を開けて入ってきたそんなめぐむを見ながら、母はねぼけ眼で弱々しく微笑む。母の手元に転がる缶チューハイの本数を数える。

「ああ、めうむ、はってひてうれた。」

母は、呂律の回らない声と虚な目で、ゆっくりと上半身を起こす。だらしなくよじれたTシャツの、伸び切った首元から垂れた乳房が見える。崩れたその体の線が、まだ30代のはずの母を一回りも二回りも老けたように見せる。半分腰からずれた色の薄れて膝の飛び出したスエットから見える何日も履き替えていない下着の上に異様に膨らんだ下腹が二重にも三重にも折れ曲がる。テーブルに手をつき、起き上がってめぐむを見る目脂のついた目は、赤く血走っている。玄関を入ってすぐの台所から小さな部屋にまで侵食するように、空き缶たちと昨日買ってきたコンビニ弁当の食べかけが転がっている。ご飯もおかずも干からびて、まだ涼しくならない夏の終わりの暑さに、少し臭いがしている。食べ物の匂いなのか、母の体から漂う腐った内臓のような匂いなのか、めぐむは崩れいていく母を匂いでも感じる。

「これ。」