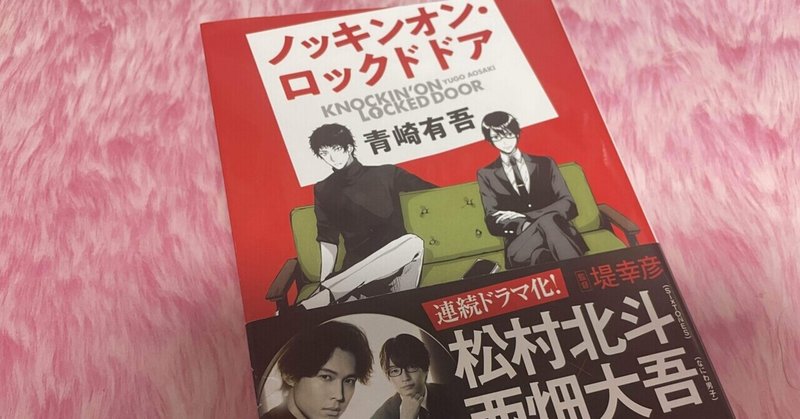

【ミステリーレビュー】ノッキンオン・ロックドドア/青崎有吾(2016)

ノッキンオン・ロックドドア/青崎有吾

インターホンもドアチャイムもノッカーもない探偵事務所、"ノッキンオン・ロックドドア"シリーズの第一弾。

あらすじ

「不可能」犯罪を専門に捜査する巻き毛の男、御殿場倒理。

「不可解」な事件の解明を得意とするスーツの男、片無氷雨。

探偵事務所「ノッキンオン・ロックドドア」に舞い込む奇妙かつ珍妙な依頼について、共同経営のダブル探偵が謎を解く。

軽快なタッチで、畳みかけるように7編を収録した連作短編。

いくつかの事件には、倒理と氷雨、そして刑事の穿地とともに、大学時代、同じゼミで犯罪研究をしていた糸切美影の暗躍が。

彼の関わった事件には、チープ・トリックの歌詞が残されていた。

概要/感想(ネタバレなし)

堤幸彦監督によって、ドラマ化。

タイミングとしては今かな、と思って、並行して読んでいた。

ドラマが先行するとヴィジュアルイメージが定着してしまうが、キャラクター小説の要素もあるので、それによって描かれていない部分も想像しやすくなった気もする。

金田一少年における高透ポジションである犯罪トリックのコンサルタント、糸切美影が原作でも出てきたのには、正直驚いた。

なんとなく、ドラマのオリジナルキャラクターだと思っていたので。

倒理か氷雨(たまに薬子)が語り部となって、物語が進行。

一人称や語り口で見分ける必要があって、読み始めは戸惑っても無理はない。

密室殺人やアリバイ工作等、トリック崩しを専門とする「不可能」担当の倒理と、不自然な状況やダイイングメッセージ等、動機や理由付けを専門とする「不可解」担当の氷雨。

それぞれの得意分野から事件に挑み、ふたりでひとつの謎を解明するというのが基本パターンである。

大きな特徴は、ダブル探偵という設定も然ることながら、そのスピード感。

彼らの興味が反映されるかのようにHOWとWHY以外は大胆に省いている印象で、犯人は誰か、というミステリーにおける醍醐味にさほどフォーカスが当たらないという点では、実験的と言えるのかもしれない。

1編読んでもまだ行ける、もう1編読んでもまだまだ行ける、というライトさで、次へ次へとテンポが加速していく。

引き換えに少し淡泊すぎるきらいはあるが、続編では主人公たちの過去も掘り下げていくようなので、奥行きについての評価は保留といったところか。

総評(ネタバレ強め)

「不可能」だと思っていた事件が「不可解」に変貌したり、それぞれで担当していた事件がひとつに結びついたりと多少の複雑性はあるのだが、それを踏まえても簡潔。

面白さを担保するためのギミックは考慮しつつ、それを極限まで削ぎ落として生まれるテンポ感。

キャラクターの深掘りに至っていない中では、このテンポ感があってこそ成り立っている部分はあるだろう。

イントロダクションとしてぴったり、「不可能」と「不可解」のバランスも絶妙な「ノッキンオン・ロックドドア」、死んだ劇団員の髪が短くなっていた理由を解き明かす「髪の短くなった死体」、それぞれの調査が途中で交錯し、ひとつの事実が浮かび上がる「ダイヤルWを廻せ! 」。

暗殺を予見していた男をどうやって射殺したのかがテーマとなった、美影初登場の「チープ・トリック 」、彼らにしては珍しく思考が行き詰まったり推理ミスをしたりという展開がある「いわゆる一つの雪密室」、推理ゲーム的に事務所内の会話だけで構成された「十円玉が少なすぎる」。

最後に、出版時に書き下ろされた、衆人環視の中で政治家を毒殺した方法を暴く「限りなく確実な毒殺」。

よくよく見ると、それぞれの活躍度合いは必ずしも均等ではないものの、語り部の交代制によって、どちらかしか目立たない話があるというわけではないから上手いものだ。

キャラが濃く、ライトで読みやすいというのは、児童書のホームズやポワロでミステリーを知った小学生が、国内ミステリーに触れるきっかけにするには悪くないかも。

ちなみに、「十円玉が少なすぎる」は、若竹七海の「競作 五十円玉二十枚の謎」のオマージュか。

結局真相がわからない推理遊びだが、実際に起こっていたっぽい、というオチをつけているのが痛快。

"裏染天馬"シリーズの「風ヶ丘五十円玉祭りの謎」でも、同作品のオマージュを取り入れていたのを思い出す。

よほど青崎有吾の作家魂をくすぐるモチーフなのだろうな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?