エッセイ:好く故に我あり

鑑賞とは受容者それぞれがコンテンツの像(イメージ)を形成する行為だとすれば、作家についても同様、とりわけ受容者を魅了して止まない作家について、受容者は作家の〈虚〉像を創作し、その像を念頭に置くことで初めて作者について語り得る。

例えばドストエフスキー、没後140年以上経てもなお彼の描いた世界を、人物を、彼に魅了された読者ならありありと実感できる。スタヴローギンの虚無を、キリーロフの狂気と優しさを、ラスコーリニコフの葛藤を、ドミートリーの熱情を、ソーネチカの信仰を、スメルジャコフの冷笑を。

しかし何故ドストエフスキーに惹かれるのか、という問いに答えはない。好きになるのに理由はない。

リアリティがある、人間が描かれている、普遍的な真理がここにはあるなどといってみたところで、これらの述語の主語がドストエフスキーである必然はない。主語がドストエフスキーである必然がある述語とは、「それがドストエフスキーであるから」に他ならない。魅了される因とはつまり、説明はつかないが確かに美だと教えるもの、直観である。直観が、これが美でありお前の読むべきもの、ドストエフスキーだと告げる。

好きなものとは理由もなくあるもの。受容者の内にある作者の像もまた、理由はないのにあるものであり、正しい像(基準)というものはない、故に誤りようがない。

この私という像も同様である。

この私がドストエフスキーに惹かれるのは、それがドストエフスキーだからである。

そしてまた、

この私がドストエフスキーに惹かれるのは、それがこの私だからである。

良質なコンテンツを提供する作家との出会いは、この私が、現に今ここに有るという生の実感を与える。

美とは芸術を芸術たらしめる塩である。美のない処に芸術はない。美は芸術に於ける塩である。

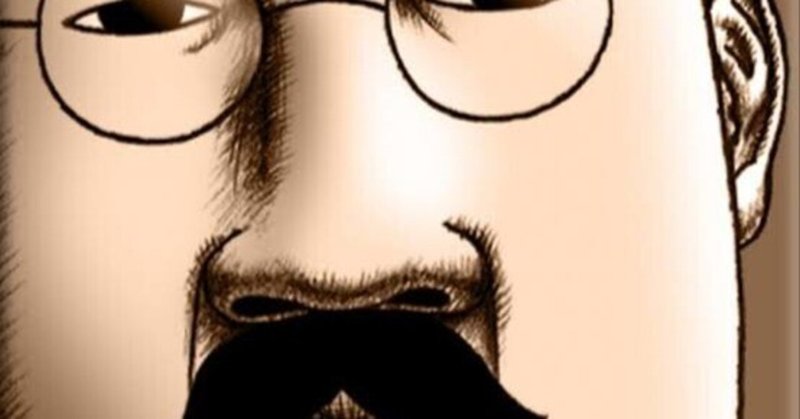

谷口崇氏の作品は芸術だろうか、

は兎も角、好きだなあ