ちいさな日常のなかにあるあたたかなもの|五街道雲助師匠『初霜』

五街道雲助師匠の「初霜」を観た。

「初霜」は、宇野信夫さんという劇作家が、雲助師匠の師である金原亭馬生師匠に書き下ろした作品なのだそうだ。馬生師匠が亡くなって、落語研究会から「やってみたらどうか」と打診があり、雲助師匠が高座にかけるようになったのだという。こうした謂れからか、噺家でもその題を初めて聞いた方が多いらしく、寄席の楽屋では「『初霜』って何?」と話題になっていたそうだ。

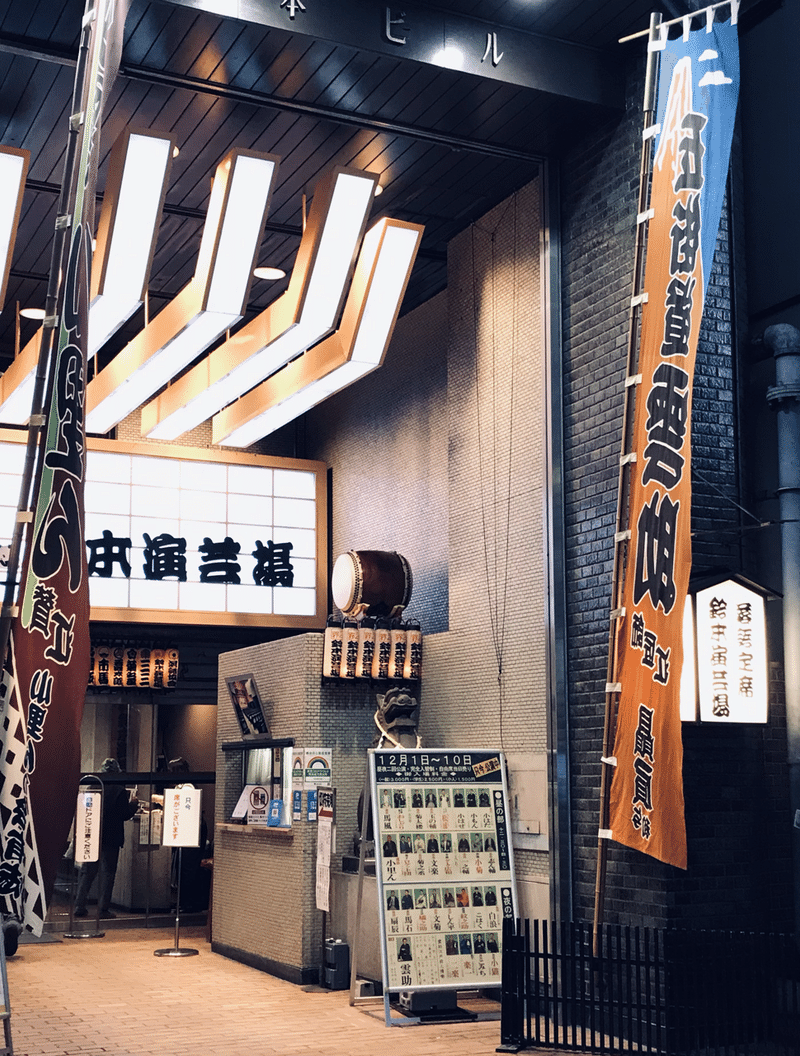

鈴本演芸場でも初めてかけられたネタとあって、客席も高座も熱気凄まじく、私はなんとなくその熱気に置いていかれたような心持ちでぼんやりと身を置いていた。

* * *

特に大きな事件のある噺ではない。

年老いた植木職人ふたりの友情譚。一言、それで済んでしまう気もするのだけれど、決して言葉数の多くない情報からあざやかに描き出される職人たちの人となりやふたりの関係性がじんわりと味わい深く、帰りの電車のなかで噛みしめてみて、改めて良いものを聴いたなあという心持ちになった。

私の駄文で細かく説明しても仕方がないけれど、メモがわりにあらすじを記しておく(記憶違いもあるかもしれないがご容赦願いたい)。

幼なじみの植木職人留さんと平さんは、全くちがう気性ながら長年の仕事仲間で、今日もお得意さんの庭を剪定に来ている。鼻歌まじりにパチリ、パチリと枝を切っていく留さんの呑気な仕事ぶりを平さんは下から心配そうに見つめながら苛立ちを隠さない。同じ頃に所帯を持って植木職人の道へ進み連れ合いを亡くしたのも近い時期。似たような来歴を辿ってきたふたりだが、平さんは息子に先立たれ、留さんは娘の仕送りで暮らしている。そんな事情も、平さんが留さんの鷹揚さになんとなく苛立ってしまう理由なのかもしれない。

平さんが心中穏やかでないのは、別の理由もあった。先立たった息子が自分のために奉公先で一生懸命拵え残してくれた一両を無くしてしまったのだ。

作業中なおも鼻歌を止めない留さんに悪態をつきながら、その話をする平さん。留さんに「いくら入っていたんだ?」と聞かれて、「二両」とつい見栄を張るのが、いかにも江戸っ子らしい。

明くる日、同じ客の庭で仕事をするふたり。留さんは相変わらず鼻歌まじりの剪定作業。一方、平さんは昨日とは打って変わってなにやら嬉しそう。客人が話を聞くと、例の形見の品が見つかったのだそうだ。

中に入っていた金は一両でなく、二両。「長屋中に言ってまわったもんだから、犯人が気の毒に思って返してくれたんだ」「申し訳なく思って一両足してくれたんだろう」そう言い張る平さんは途中ではっと何かに気づく。庭先に駆け出すと、脚立の上の留さんを見上げて、叫ぶ。

「やりゃあがったな」。

やりゃあがったな!

物語は、繰り返される平さんの台詞で幕切れとなる。

終わった後の最初の感想は、「なんだか芝居みたいな噺だな」だった。待っていればチョンチョン…という柝の音と共に定式幕が引かれそうな、そしてその奥では、泣きそうになりながら「やりゃあがったな…!」と言う平さんの声が小さくこだまするような。大きな動きはない噺なのに、それくらいドラマチックだった。

どうして「やりゃあがったな」としか言わないのだろうと考えかけて、いや、言えないんだ、と思った。

平さんは直情的で思ったことはわりとぽんぽん口に出してしまう。この二両が留さんの仕組んだことだと気づいて、きっと、嬉しさよりも先に、留さんの気持ちに対する照れや驚き、すぐに気づかなかった自分への恥ずかしさなどいろんな思いが押し寄せて、なにより長年のくされ縁、改まって感謝の言葉なんて素直に出てこない……そんなごちゃごちゃの気持ちのまま、ついて出たのがこの一言だったのかもしれない。

物語はここで終わるので、対する留さんの返事を、私たちは知る由もない。けれど、きっと何食わぬ顔で、鼻歌まじりに枝を切り続けていそうだ。

思い返せば、パチンと、鋏の音が頭の中に響く。

かけがえのない瞬間は日常のなかにあるからいっそう尊い

留さんと平さんは、幼い頃から同じ場所で育って、おそらくそこでそのまま大人になった人たちだ。詳しくは描写されていないけれど、多くの落語の登場人物がそうであるように、ずっと同じ小さなコミュニティのなかで生きてきたのだろうと思う。

留さんは変わらずマイペースに仕事をしてきて(職人として腕はあまり良くなさそうだ)、それを平さんがフォローしたり、そんな留さんを見ては平さんがついつい悪態をついたり……ということは、二人にとって日常茶飯事なのだろう。なんだかんだで、そんな感じで、もう何十年も一緒の時間を過ごしてきた。

「初霜」で描かれるのは、その何十年のうちのほんの一瞬だ。この一瞬のできごとのなかで、文句を言ったり聞こえないフリをしたりしながらも、相手の存在を完全に受けいれている平さんと留さんの関係性や、留さんの平さんを思うやさしい気持ちに触れることができる。小さくて変わりばえのしない日常のなかに、きらめくような一瞬を掬いあげた物語。だから、じんわりと胸に迫るものがあるのだと思う。

広さや高さばかりを求めて日常を猛スピードで通り過ぎていては、この小さな世界の心の機微を捉えることはできない。頭では分かっているのに、遠くのものが気になってつい早足になってしまう私は、「初霜」のように足下にある小さな、けれど深いやさしさを見つけると、ほっとしてなんだかあたたかい気持ちになるのだ。

多分、この先も、留さんは変わらず呑気な仕事ぶりをするだろうし、平さんはそんな留さんへの文句を憚らずに言うだろう。けれど、このできごとは決して忘れられない記憶となって残っていくのだろうと思う。

日常のなかにひそむ奇跡的な瞬間。ともすれば嘘になってしまいそうなこの噺を、嘘に見せない雲助師匠のすごさ。たった一枚の座布団の上に、寒空に松の枝が落ちていく情景、江戸っ子の職人ふたりを生き生きと描き出した雲助師匠の芸に改めて心酔してしまうのだった。

- - - - - - - - - - ✂︎- - - - - - - - - -

鈴本演芸場12月上席夜の部(2020年12月3日)

桃月庵白浪 「道具屋」

三増紋之助 曲独楽

林家しん平「茗荷宿」

古今亭文菊「湯屋番」

立花家橘之助 浮世節

隅田川馬石「時そば」

橘家圓太郎「短命」

ー仲入りー

江戸家小猫 ものまね

柳亭こみち「洒落のお清」

林家二楽 紙切り

五街道雲助「初霜」

⬇︎ 2023年1月、再び聴いた感想を書きました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?