地方映画史研究のための方法論(17)都市論と映画④——吉見俊哉の上演論的アプローチ

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」は2021年にスタートした。新聞記事や記録写真、当時を知る人へのインタビュー等をもとにして、鳥取市内にかつてあった映画館およびレンタル店を調査し、Claraさんによるイラストを通じた記憶の復元(イラストレーション・ドキュメンタリー)を試みている。2022年に第1弾の展覧会(鳥取市内編)、翌年に共同企画者の杵島和泉さんが加わって、第2弾の展覧会(米子・境港市内編)、米子市立図書館での巡回展「見る場所を見る2+——イラストで見る米子の映画館と鉄道の歴史」を開催した。今のところ三ヵ年計画で、2023年12月開催予定の第3弾展覧会(倉吉・郡部編)で東中西部のリサーチが一段落する予定。鳥取で自主上映活動を行う団体・個人にインタビューしたドキュメンタリー『映画愛の現在』三部作(2020)と併せて、多面的に「鳥取の地方映画史」を浮かび上がらせていけたらと考えている。

地方映画史研究のための方法論

調査・研究に協力してくれる学生たちに、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有しておきたいと考え、この原稿(地方映画史研究のための方法論)を書き始めた。杵島さんと行なっている研究会・読書会でレジュメをまとめ、それに加筆修正や微調整を加えて、このnoteに掲載している。これまでの記事は以下の通り。

メディアの考古学

(01)ミシェル・フーコーの考古学的方法

(02)ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』

(03)エルキ・フータモのメディア考古学

(04)ジェフリー・バッチェンのヴァナキュラー写真論

観客の発見

(05)クリスチャン・メッツの精神分析的映画理論

(06)ローラ・マルヴィのフェミニスト映画理論

(07)ベル・フックスの「対抗的まなざし」

装置理論と映画館

(08)ルイ・アルチュセール「イデオロギーと国家のイデオロギー装置」

(09)ジガ・ヴェルトフ集団『イタリアにおける闘争』

(10)ジャン=ルイ・ボードリーの装置理論

(11)ミシェル・フーコーの生権力論と自己の技法

「普通」の研究

(12)アラン・コルバン『記録を残さなかった男の歴史』

(13)ジャン・ルイ・シェフェール『映画を見に行く普通の男』

都市論と映画

(14)W・ベンヤミン『写真小史』『複製技術時代における芸術作品』

(15)W・ベンヤミン『パサージュ論』

(16)アン・フリードバーグ『ウィンドウ・ショッピング』

吉見俊哉『都市のドラマトゥルギー』

吉見俊哉(1957-)

吉見俊哉(Yoshimi Shunya)は1957年生まれの社会学者。東京・山の手のサラリーマン家庭で育つ。東京大学に入学後、演劇活動(如月小春の劇団綺畸に参加)に関わりながら学業を続け、東京大学大学院社会学研究科に進学。社会学者・見田宗介のもとで学ぶ。東京大学新聞研究所の助手・助教授、東京大学社会情報研究所の教授を経て、2004年からは組織統合により東京大学大学院情報学環の教授として教鞭をとった。2023年3月に定年退職を迎え、同月19日に最終講義「東大紛争-1968-69」が行われた。

指導教員であった見田宗介から受け継いだ比較社会学を初めとして、歴史社会学、都市論、メディア・スタディーズ、カルチュラル・スタディーズ(文化研究)など取り扱う分野は多岐に渡り、膨大な数の書籍や論文を発表している。主な著作に『都市のドラマトゥルギー』(弘文堂、1987年)、『博覧会の政治学』(中公新書、1992年)、『メディア時代の文化社会学』(新曜社、1994年)、『「声」の資本主義』(講談社学術選書、1995年)、『カルチュラル・スタディーズ』(岩波書店、2000年)、『メディア・スタディーズ』(せりか書房、編著、2000年)、『書物と映像の未来』(岩波書店 2010年)など。

『都市のドラマトゥルギー——東京・盛り場の社会史』(1987)

吉見俊哉の初単著である『都市のドラマトゥルギー』(弘文堂、1987年。本稿では2008年に出版された河出文庫版を用いる)は、彼の修士論文を原型とする。後に見る「上演論的アプローチ」もしくは「上演論的パースペクティブ」という言葉が示すように、学生時代から取り組んできた演劇活動の経験も活かすかたちで書かれた本書は、まさに吉見の20代の総決算であり、また同時に、その後の研究活動の出発点ともなる著作である。

2023年2月に公開された情報学環の教員インタビューで、吉見は演劇との出会いが学問の道に進もうと決めた最大の理由であると語っている。

演劇は、同じ台本を同じ役者が何度も上演しますが、観客や役者の微妙な絡みなどの違いで毎回違うドラマが成立します。同じ言葉を同じ身体が演じながら、そこに違うドラマが成立していくということは、すごく面白いと思いました。言葉と身体と場所、他者のまなざしがどのような関係性の中で、ドラマを成立させているのかということを考えるようになりました。そして同じことが演劇の場だけではなく、都市や社会の中にたくさんある、都市という舞台で成立しているのは一種の演劇であると考えるようになりました。それならば、都市の中で、どのような身体、空間、言葉、イメージによってドラマが成立しているかを考えよう、というのが私の原点です。

「読まれるべきテクスト」としての都市

本書執筆のもう一つの背景には「都市論ブーム」がある。1970年代半ば頃から、文学など様々な領域において「都市」が人気のキーワードとなり、「言語」や「宗教」と共に盛んに論じられるようになった。「70年代末のテクスト論的都市論から最近の東京論や江戸論の流行に至るまで、街角の書店をたえず賑わせてきた各種の都市論の新刊書は、われわれがここ10年余の間、「都市」を語ることで現代を語り、われわれ自身を語ろうとしてきたことを如実に物語っている」(p.11)。

吉見は都市論が粗製濫造されることで、もともと曖昧な言葉であった「都市」の内実がさらに空洞化することを危惧しつつも、最良の都市論には「都市をそこに集合する人びとによって生きられる世界として捉え、彼らの身体と空間の編制を個々の社会的場面のなかで見つめ直していこうとする非常にアクチュアルな視角」(p.11)があるとして、都市論を単なる流行現象で終わらせず、より内実のある議論にするための戦略を示そうとする。

さしあたり、吉見は近年の都市論の展開を以下の4種類に大別する(p.12)。

(1)文学研究のアプローチ

(2)ルポライターや作家・写真家などのアプローチ

(3)建築の領域からのアプローチ

(4)社会史的の領域からのアプローチ

これら全体に共通するのは、都市を「読まれるべきテクスト」として扱っていることである。統計的な情報やマス(集団)的な分析に頼り、都市を上空から「鳥の眼」で俯瞰して見るのではなく、都市を生きられる世界として捉え、路上から「虫の眼」で——都市に住み込み、歩く者の視線で——観察し、その空間に備わった意味を読み取ること。吉見はそうしたテクスト論的アプローチを高く評価しつつも、その試みがしばしば論者個人の恣意的な「読み」に委ねられ、その人がどのような立場から都市を読んでいるのかという位置が覆い隠されてしまうことを問題視する。

都市は「読まれるべきテクスト」である、という言い方がたとえできるとしても、ひとはそれを、まるで書物を読むときのように椅子に腰かけて「外側から」読んでいるわけではなく、字義通りの意味で身をもって都市のなかに入り、そこを歩き、働き、遊び、食べ、憩うことを通じて、自分でも気づかない間に「内側から」読んでいる。そしてその際、彼は他者のまなざしに晒され、自らテクストの登場人物ともなっている。

都市をテクストとして読もうとするなら、読者=論者である自分自身もまたテクストの一登場人物であり、周囲の人々との関係や、その都市を構成する様々な装置が課してくる制限や条件から自由ではいられないと自覚する必要がある。それは、他者が書いた都市論あるいは都市に関する記述を読む際も同様だろう。

以上のような問題提起を踏まえて、吉見が提唱する新たな方法論が「上演論的パースペクティブ」である(本書以後の著作やインタビューでは「上演論的アプローチ」という言葉が多く使用されているため、本稿でもそちらに統一する)。以下、上演論的アプローチが前提とする発想と、その方法論としての特色について詳しく見て行こう。

上演論的アプローチ

上演論的アプローチ(上演論的パースペクティブ)

上演論的アプローチでは、都市とそこで生きる人々の関係を、「テクスト」と「読者」の関係ではなく、「上演 performance」と「観客=演者(役)」の関係として把握する。ただし、ここで「観客audience」と「演者performer」が結びつけて記されていることからも窺えるように、上演論的アプローチにおける「上演」を、舞台と客席を明確に分けた近代的な劇場での上演と捉えるべきではない。吉見が想定しているのは、舞台と客席の境界が曖昧で、観客と演者が分けられないようなかたちでの上演である。

「たとえばかつて市街劇や実験演劇で試みられたような上演を思い浮かべてみよう」(p.22)。同書内で直接具体例が示されているわけではないが、寺山修司の演劇実験室天井桟敷や、ハイレッドセンター(高松次郎・赤瀬川原平・中西夏之)が1964年に銀座で行った野外イベント「首都圏清掃整理促進運動」などをイメージすれば、上演論的アプローチを理解する助けになるかもしれない。

ハイレッド・センター「首都圏清掃整理促進運動」(1964)

市街劇や実験演劇と同様に、上演論的アプローチが想定する都市=上演もまた、マスメディアや建築物、机や椅子の配置など、諸々の装置が重層的に舞台あるいは客席を構成している。そのような上演の場(劇場)で、人々は時には観客として、また時には演者として、自分自身を演じている。「まなざす者であることとまなざされる者であることは、同時的・循環的である」(p.22)。こうした見方は、都市論にのみ適用できるものではなく、「政治・宗教・法・教育・家族等々、あらゆる社会的場面の分析に応用」(p.23)することができるだろう。

真理の劇場——フーコーの考古学・系譜学的方法との共通性

加えて重要なのは、上演論的アプローチは、基本的に上演の「外部」を想定しないということだ。上演される「虚構の世界」の外側に上演されない「現実の世界」があるのではないし、演者=観客による演技も、「真の自己」が「偽りの自己」を提示する行為として捉えてはいけない。「現実の世界」はそれ自体、常に上演を通して演劇的に構成されているのであり、ある人物の自己が「真」であるか「偽」であるかの判断も、その人が社会的文脈の中で具体的にどのような行動をするかによって決定される。どれだけ「隠された自己」や「真の動機」があると主張したとしても、それが実際に提示された自己よりも「真」である保証はどこにもないのだ。

また別の言い方をすれば、上演論的アプローチでは、原因(真の自己や動機)があって結果(パフォーマンスや演技)があると考えるのではなく、結果(パフォーマンスや演技)が先にあって、そこから遡行的に原因(自己や動機)が導き出される——より正確には「産出される」——と考える。吉見は、こうした発想はミシェル・フーコーの考古学・系譜学的方法と共通の地平に立つものだと言う。フーコーは渡辺守章との対談で次のように語っている。

私の知りたいのは次のようなことです。すなわち、病気というものを、狂気を、犯罪を、人はどのように舞台にのせたかということであり、言いかえれば、人が病気や狂気や犯罪を、どのように見、どのように受け取り、それらにどのような価値を与え、どのような役割を演じさせたのか、ということなのです。つまり、私が書こうと思うのは、後になって人がその舞台の上で真偽の分割を樹立するようなそういう〈舞台〉そのものの歴史なのであり、私の関心は真偽の分割にはなく、〈舞台〉と〈劇場〉の成立そのものにあると言えます。

あらためて確認しておくと、フーコーの「考古学」とは、自明だと思われている知の枠組み(エピステーメー)が唯一の「真理」ではなく、歴史の必然的な帰結でもないことを明らかにするための方法であり、「系譜学」とは、ある言説が「真理」としての価値を与えられるための条件や基準、具体的な手続きのあり方が、歴史的にどのように推移してきたかを分析するための方法であった(「地方映画史研究のための方法論」第1回と第11回を参照)。同様に、上演論的アプローチも「真理の劇場」の分析を試みる。真の自己や動機といった「原因」があることを前提とするのではなく、上演の物的・人的布置の中で、いかにして「原因」が産出されていくのかを分析する点に、その方法論的な核心があるのだ。

【A】出来事としての「盛り場」

では「真理の劇場」の分析は実際のところ、どのような仕方で行われるのか。吉見が『都市のドラマトゥルギー』で具体的な分析の対象として取り上げるのは、明治以降の東京の「盛り場」である。「盛り場」は通常、飲食店や商店、娯楽施設などの商業的・文化的な諸施設が集中し、恒常的に多数の人々が集まる一地区として考えられている。こうした認識は、地理学や社会学における「盛り場」概念の基調にもなっている。

だがこうした規定は、盛り場の核心を捉え損ねていると吉見は言う。「盛」という語はエネルギーの高い、高揚した状態を指す言葉であり、「サカリがつく」など性的なニュアンスが含められることもある。要するに盛り場とは、本来は流動的で一時的なものである「盛」を他の場所よりも濃密に抱えた空間であり、この言葉の本来の重心は「容器」(商業施設や娯楽施設)よりもむしろ「中身」(「盛」そのもの)にあるのだ。別の言い方をすれば、盛り場は「施設の集合や特定の機能を持った地域としてある以前にまず〈出来事〉としてある」(p.31)。

「出来事」は上演論的アプローチにおいて重要な鍵となる概念である。そこで言われる出来事は、革命や戦争のような「歴史的事件」としての出来事に限らない。日常的な出来事やちょっとした噂話、流言飛語など、社会生活を構成する大小様々な出来事も対象となる。それらの上演が重層的に複合することで、より大きなドラマが上演されるのだ。

出来事を分析することはまさに、結果の分析から原因が産出される過程を明らかにすることである。すなわち、原因となる都市構造・産業構造やシステムの結果として出来事が起きるのではなく、出来事(結果)そのものに独自の「秩序化の原理」(社会的コード)が内包されており、そこから「構造」なり「システム」なりが産出されていくのだという前提から出発すること。ここで言う「秩序化の原理」とは、その出来事に対して人々が抱く集合的な心情や気分であり(例えば「浅草らしさ」や「銀座的」といった言葉で語られるものを想像すれば良い)、また同時に、そこに集う人々の行動を秩序づけたり、増幅したりするものでもある(人は「浅草らしさ」に帰属意識を抱いたり、「銀座的」なものに憧れ、それを演じようとしたりする)。上演論的アプローチとは、ある盛り場が、そこに集った人々によってどのように生きられ、どのような社会関係が結ばれてきたのかを問うと共に、その場所に固有の「秩序化の原理」がいかなるものかを明らかにする試みなのだ。

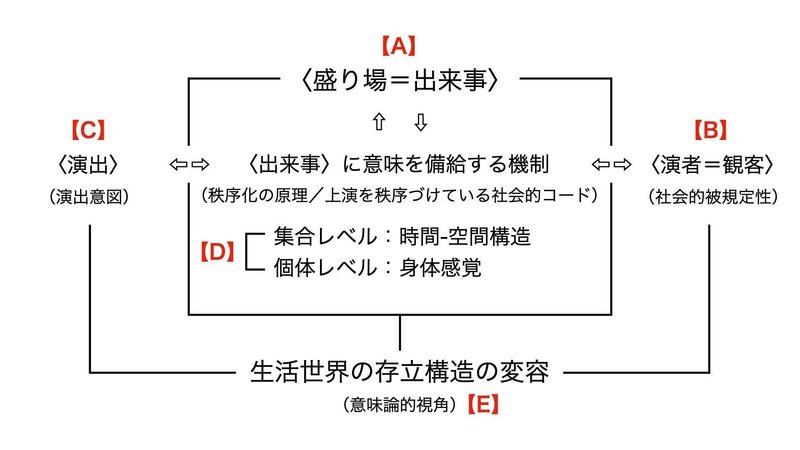

『都市のドラマトゥルギー』p.117の図をもとに筆者が作成。

【B】演者=観客

盛り場に集う演者=観客は当然、盛り場だけで完結した生を営んでいるのではない。その場所を取り巻くより全域的な社会秩序の中で、様々な社会的被規定性——年齢やジェンダー、社会的階層など——を持ち/持たされ、他者との諸々の交渉を通じて、自らの人格や身体性を形成しているはずである。だが都市を上空から「鳥の眼」で俯瞰して、人々をマス(集団)と捉えるような見方では、そのような一人一人の顔は見落とされてしまうだろう。吉見は「盛り場」に関する複数の先行研究の成果と問題点を指摘しながら、自身の研究がとるべきアプローチを検討している。

第一に、権田安之助の「盛り場=民衆娯楽」研究は、大正期の娯楽の中心地である浅草を研究対象として、民衆が自らの手で新しい生活や文化を創造していく様子を記述した。だが権田は、民衆を工場労働者が中核をなす「無産階級」と規定することで、民衆を同質的でマス的な存在にしてしまう。こうした階級論的アプローチでは、マスからこぼれ落ちるような独自の自分史を背負った人々の存在や、そういった人々がマスと相互作用的に作り上げていく民衆像を捉え損なってしまう。

都市社会学の立場から戦後期の盛り場を調査した磯村英一の「盛り場=都心機能」研究には、マスと個人の双方を捉えようとする意識があった。磯村は一方では都市機能論的アプローチから、人口の都市への集中や、都心(商業的・娯楽的機能が集中的に配置される場)への流動をマス的に描き出し、他方では社会病理学的アプローチから、浮浪者や売春婦、非行少年など盛り場に集う逸脱的な個々人の存在を、現代社会の本質的な現象として見ようとした。

だが磯村はマスと個人をそれぞれ別個に論じており、両者がどのように混在し、関わり合っていたかまでは明らかにできていない。結局のところ、磯村の研究はマスの側に回収され、他の都心機能論と変わらない鳥瞰的な結論を導き出すことしかできなかった。

必要なのは、人びとを「マス」と「病理」に二分し、一方は都市機能論的な視角に、他方は社会病理学的な視角に還元していくことではなく、そうした両者が混在し、その境界が曖昧化する瞬間に目を向け、そこでの相互に異質的な人びとのかかわりあいのなかから、どのようにして「なじみ」なり「地域特色的なフンイキ」なりが生じてくるのかを明らかにしていくことである。そしてまた、まさにそうした過程のなかで、いかにして「正常」と「異常」の境界線が引かれ、特定の社会的コードに従って人びとの行動が方向づけているのかを明らかにしていくことである。

盛り場に集う人々をマスとして捉えるのではなく、それぞれ異なった顔を持つ個々人の顔を捉えるためには、上空から都市を俯瞰する「鳥の眼」ではなく、路上から都市を観察する「虫の眼」が必要である。

そうした路上からの観察を実践し、出来事としての盛り場に迫った先行研究として、吉見は今和次郎の「盛り場=モダン生活」論を挙げる。今は考現学を提唱し、徹底した記録主義に基づいて、大正末から昭和初めにかけての東京のモダンな都市生活を詳細に記述した。人々の近代的な合理性への志向を重視しすぎるきらいはあるものの(これは吉見によって「合理化論的」なアプローチと呼ばれる)、盛り場を特定の階級構造や都市構造に還元させるのではなく、個人の生活に共感し、あくまで出来事自体の中に潜むドラマの生成やその多様性を描き出そうとした考現学の試みは、上演論的アプローチを実践する上でも重要な手がかりになるだろう。

ただし考現学の方法には限界もある。都市生活の微細な表情を記録することで満足してしまい、そうした作業を理論化し、全体的な展望の中で捉え返すことができていないのだ。それでは「「面白さ」を追求する時代のジャーナリスティックな言説に回収されていくだけなのではないか」(p.111)と吉見は言う。重要なのは風俗を「思想化」することである。「「個」をマスに還元するのではなく、「個」を「個人」として生かしつつ、〈出来事〉を全体社会の存立の機制につないでいく、そうした知の地平を見出していくことが何よりも必要なのである」(p.112)。

【C】舞台装置と演出家

また吉見は、盛り場の「中身」だけに目を奪われ、「容器」の側面を軽視しないよう注意を促す。盛り場の「中身」(盛り場に集った人々の振る舞いや協働的な関係)が、その場所に固有の「秩序化の原理」を生み出すだけではない。「秩序化の原理」は同時に、盛り場を取り囲む「容器」(出来事の場を構成する諸装置)の中に埋め込まれ、その場に集った人々の振る舞いを規制したり、増幅させたりする。例えばヴァルター・ベンヤミンが『パサージュ論』で論じたように、19世紀のパリでは資本主義の隆盛や技術発展によってパノラマやパサージュなど新しい種類の都市空間が登場し、人々の行動や生活を徐々に、かつ決定的に変貌させることになった。

ただし繰り返し確認してきたように、「容器」と「中身」の関係を、原因と結果の関係と取り違えてはいけない。ここで言う「容器」とは、商業施設や娯楽施設などの建築物、新聞やテレビなどのメディア、机や椅子の配置など、出来事の場を具体的に構成している舞台装置である。それは「秩序化の原理」によって生み出されるものであると同時に、それ自体の中に「秩序化の原理」が埋め込まれてもいる。出来事と「容器」、あるいは出来事と「中身」の関係は、どちらか一方が他方を規定する外的要因としてあるのではなく、常に相互作用的・循環的な関係としてあるのだ。

(このことを理解するためには、例えば言語というものを考えてみると良いかもしれない。日本語であれ英語であれ、ほとんどの言語は、あらかじめ文法や辞書のような体系だった規則(ラング)が整備された上で、人々に用いられるようになったわけではない。先に人々の言語活動(パロール)があって、それを分析したり秩序づけたりすることで、事後的に文法や辞書が作られる。そして、それらの規則がまた言語活動に影響を与え、変化を生じさせていくのである。)

以上を踏まえて吉見は、盛り場は舞台装置の側からの規定力が極めて大きい場所であり、それゆえ、盛り場に張りめぐらされた諸々の空間戦略を分析することが、出来事の分析にとって必須の作業であると述べる。都市における行政や資本などの「演出家」は、自らが演出すべき盛り場=出来事がいかなる「秩序化の原理」に従って演じられているのか、あるいは演じられるべきなのかについて、相当程度意識的である。彼/彼女らは舞台装置の設置や台本の提示などの様々な仕掛けを介して、意図的に盛り場=出来事を作り出そうとするのだ。ただしそうした演出意図は、必ずしも上演の中で有効に作用するわけではないことも覚えておくべきだろう。「演出は常に、出来事の担い手となった〈演者=観客〉の身体性の側から捉え返されねばならない」(pp.115-116)。

【D】2種類の秩序化の原理

以上のように、出来事としての「盛り場」においては、演出家と演者=観客、諸々の舞台装置が重層的に関わり合うことによって上演が行われる。吉見はこうした認識に基づき、ある特定の時期における盛り場=出来事が「どのように上演され、いかなる演出が介在し、どのような演者(=観客)によって担わされてきたのか」(p.336)を分析することによって、上演を秩序づけている社会的コード——「秩序化の原理」、あるいは盛り場=出来事に意味を備給する機制——を明らかにしようとする。

ただし「秩序化の原理」は、①集合レベル=「時間-空間構造」のレベル(盛り場という場自体を成り立たせている積分化されたレベル)と、②個体レベル=「身体感覚」のレベル(盛り場に集う個々人の身体に作用する微分化されたレベル)の2種類に分けて把握されなければならない。

【E】意味論的アプローチ

複数の時代・場所における「盛り場=出来事」を分析し、それぞれの盛り場を成立させている「時間-空間構造」と「身体感覚」を比較することで、吉見が最終的に明らかにしようとするのは、私たち自身の「生活世界」を存立させている構造そのものの変化である。別の言い方をすれば、その社会全体が共有している想像力や感受性のあり方がいかに変化してきたかを把握することが目指されているのだ。このような試みは、都市機能論的なアプローチや社会病理学的なアプローチと区別して「意味論的」なアプローチと呼ばれる。

地方映画史研究への応用に向けて——〈浅草的なるもの〉と〈銀座的なるもの〉

東京・盛り場の社会史

『都市のドラマトゥルギー』の3章からは、上述した問題設定を踏まえ、明治以降の東京における盛り場=出来事の上演史が三つの時期に分けて探究されていく。一つ目の時期は1870~1890年代。「上野」で繰り返し開催された内国勧業博覧会や、百貨店の先駆けである勧工場(複数の商店が組合制度を設け、一つの建物内に様々な商品を陳列・販売した場所)の分析が行われる。二つ目の時期は1910~1930年代。近江戸時代からの盛り場の性格を残した「浅草」から、よりモダンな遊歩の場として栄えた「銀座」への移行が論じられる。そして三つ目の時期は1960~80年代。戦前の浅草から銀座への移行と同型的な遷移が、戦後は「新宿」から「渋谷」への移行として反復されることが示される。

本稿では、上演論的アプローチによる研究が具体的にどのように行われているのかを確認し、地方映画史研究への応用の手がかりを掴むために、同書3章の上演Ⅱ・Ⅲとして記述される「浅草」および「銀座」における上演の分析を詳しく見てみることにしよう。

〈浅草的なるもの〉の上演

浅草は、江戸時代から両国と並ぶ東京随一の盛り場であった。その繁栄の背景には、浅草寺の開帳が多くの人々を集めるようになったことや、吉原の遊郭や猿若町の芝居小屋といった悪場所の存在があり、また浅草は、江戸の中でもとりわけ行き倒れや捨て子の多い「死」と密接な関係を持った場所でもあった。これらの特徴から、吉見は浅草には「異界への窓」および「他界への窓」としての性格があったという。「異界」とは、日常生活に対する空間的な外部であり、それに対して「他界」とは、現世に対する死後の世界であるという意味で時間的な外部である。

だが1882(明治15)年に始まる公園地整備事業を通じて、浅草は近代的な都市空間へと生まれ変わるよう促される。主にその演出を担ったのは明治政府だ。政府は「異界への窓」としての盛り場ではなく、「外国への窓」としての盛り場を形成しようとした。すなわち、欧米を模範として日本でも「近代」を上演すべく、博覧会や勧工場などを通じた産業の発展を奨励すると共に、風紀上好ましくない見せ物や出店などに営業制限を課したり、一区画に押し込めるべく移転を命じたりしたのだ。

ところがその演出はうまくいかず、結局浅草公園は「公園」らしい空間に整備されぬまま、無数の見世物小屋がひしめく場所に逆戻りしてしまう。

浅草が見世物小屋街から近代的な娯楽センターに変貌するのは、1907(明治40)年以降のことである。ちょうど手工業が工場の機械生産に圧倒されていくのと同じように、これまで見世物小屋が軒並み活動写真館に転業していく。1921(大正10)年には、活動写真専門館だけでも日本館・東京倶楽部・帝国館・富士館・三友館・千代田館・オペラ座・大勝館・遊楽館・キネマ倶楽部など10数館が営業していたのに対して、旧来の見世物小屋で主なものは大盛館(江川一座による玉乗りで知られる)一館だけしか残らなかった。

田山宗尭 編『日本写真帖』(ともゑ商会刊、1912年)

活動写真館の隆盛と共に民衆娯楽地としての黄金時代を迎えた浅草だが、その賑わいを支えたのは活動写真だけではなかった。一大ブームを巻き起こした浅草オペラや和製ジャズの異名を持った安来節など新しい興行物の登場、そして「12階下の魔窟」と呼ばれた私娼窟(公の営業許可を得ていない娼婦たちがたむろする場所)であった。浅草は活動写真など新時代の風俗を取り入れながらも、それを浅草なりの仕方で消化し、旧来の見世物小屋的な風俗と混淆した空間を作り上げていく。

吉見は〈浅草的なるもの〉の上演の特徴として、(1)あらゆるものを受け入れながら、同時に己の独自性を失わない強烈な「消化能力」、(2)常に未完成で新たな物語や登場人物が書き加えられていくような「空間の先取り的性格」、(3)そこに集う人々や出来事の「変幻自在さ」、(4)客席と舞台の濃密なコミュニケーションを介した「共同性の交感」を挙げている。

中央はプリマドンナ・高木徳子。

この上演を主として担った演者は、日露戦争から第一次大戦にかけての産業化の中で、農村から上京して下町に集住し、雑業に従事した都市下層民であった。そこには、権田安之助が「盛り場=民衆娯楽」論で取り上げた工場労働者ばかりでなく、日雇や土方、車夫・運送業、その他、各種雑業者を含む多様な職種の人々が含まれていた。もちろん浅草に訪れる者の中にはブルジョワやインテリも訪れており、あらゆる種類の階層を受け入れてしまうことが浅草の特徴ではあるのだが、先述した〈浅草的なるもの〉の四つの特徴を主に担っていたのは、やはり下町一帯に滞留していた都市下層民だったのではないかと吉見は言う。浅草はそんな出郷者たちが群れ集う幻想の「家郷」であった。彼/彼女らはムラビトとしてのアイデンティティを徐々に失いながらも、浅草での濃密な「共同性の交感」を通じて、都市の中に二次的な共同性の場を形成していく。

〈銀座的なるもの〉の上演

1923(大正12)年の関東大震災以後、浅草に代わって台頭してきた盛り場が「銀座」である。吉見は銀座の演出を主に担った存在として、震災前の新聞社・雑誌社と、震災後の百貨店を挙げている。

もともと銀座は、震災前から煉瓦街や船来品専門店が並ぶ洋風の街であり、また同地に社屋を置いた多くの新聞社・雑誌社が「文明開化」の象徴としての銀座のイメージを全国に発信していた。また震災後は、顧客の範囲を大衆にまで拡大させた百貨店(デパート)やカフェが銀座に進出。丸の内オフィス街の開発も手伝って、銀座は近代的(モダン)な消費生活のスタイルを身につけた都会人が集う街となった。そして各地に存在する「○○銀座」という商店街名が示すように、〈銀座的なるもの〉は全国へと拡散していく。

吉見は銀座での人々の振る舞いを特徴づけるものとして、明治末に定着した「銀ブラ」を挙げる。銀ブラとは、19世紀初頭のパリの遊歩者と同様に、銀座の歩道をショーウィンドウを眺めながら特に目的もなくブラブラ歩く行為を指す。当初は一部のインテリ層の楽しみであったが、震災後には郊外の中流階級や地方出身の青年層も含んだ大衆的な行動形態として、〈銀座的なるもの〉の上演の基調がかたち作られていった。そして、こうした行動形態に示される都会感覚を当時もっとも体現していたのが「モボ・モガ」(モダンボーイ・モダンガール)と呼ばれる人々だった。

実際のところ、モボ・モガは少数派であり、当時の銀座を歩いていた人々のごく一部に過ぎなかったという。だが彼/彼女らは、モダン」な風俗を体現する存在として、多くの人々から注目を浴びていた。「銀座とは、客席にたむろする着物姿の人びとの視線が、舞台上の「モダン」な風俗に向けられていく一個の劇場であったのであり、東側の歩道では、「モダン」な都会風俗が様々に演じられ、客席の視線を引きつけていたのである」(p.238)。

〈異界=他界〉から〈外国=未来〉へ、〈触れる=群れる〉から〈眺める=演じる〉へ

〈浅草的なるもの〉から〈銀座的なるもの〉への移行を集合レベル(時間-空間構造)の問題として捉え返すなら、〈異界=他界〉への窓として盛り場から、〈外国=未来〉への窓としての盛り場への移行として理解することができるだろう。銀座は「外国への窓」としての性格が備わる街だと論じるとき、そこで言われる「外国」とは要するに——いずれ日本が実現すべき——「未来」のことだ。それは「他界」とは違って非空間的な概念であり、外部/内部という境界性そのものを無効化する。浅草における出来事や振る舞いの意味は、そこに集う人々が共有する幻想の「家郷」的共同性によって紡ぎ出されていたのに対して、銀座に集う人々は幻想の共同性を持つことができず、出来事や振る舞いの意味を、ひたすら「未来」へと先送りする。

またこうした変化を個体レベル(身体感覚)の問題として捉え返すならば、〈触れる=群れる〉感覚を基礎とする場所との関わり方から、〈眺める=演じる〉という新しい身体感覚を基礎とするあり方への移行として把握することができる。浅草という盛り場が、種々雑多な人々が群れ集い、互いに触れ合い、語り合う中で活気を生み出したのに対して、銀座という盛り場では、群れることなく——直接的なコミュニケーションが希薄なまま——〈外国=未来〉を演じたり、それを眺めたり、といったことが行われたのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?