地方映画史研究のための方法論(14)都市論と映画①——ヴァルター・ベンヤミン『写真小史』『複製技術時代における芸術作品』

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」は2021年にスタートした。新聞記事や記録写真、当時を知る人へのインタビュー等をもとにして、鳥取市内にかつてあった映画館およびレンタル店を調査し、Claraさんによるイラストを通じた記憶の復元(イラストレーション・ドキュメンタリー)を試みている。2022年に第1弾の展覧会(鳥取市内編)、翌年に共同企画者の杵島和泉さんが加わって、第2弾の展覧会(米子・境港市内編)、米子市立図書館での巡回展「見る場所を見る2+——イラストで見る米子の映画館と鉄道の歴史」を開催した。今のところ三ヵ年計画で、2023年12月開催予定の第3弾展覧会(倉吉・郡部編)で東中西部のリサーチが一段落する予定。鳥取で自主上映活動を行う団体・個人にインタビューしたドキュメンタリー『映画愛の現在』三部作(2020)と併せて、多面的に「鳥取の地方映画史」を浮かび上がらせていけたらと考えている。

地方映画史研究のための方法論

調査・研究に協力してくれる学生たちに、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有しておきたいと考え、この原稿(地方映画史研究のための方法論)を書き始めた。杵島さんと行なっている研究会・読書会でレジュメをまとめ、それに加筆修正や微調整を加えて、このnoteに掲載している。

メディアの考古学

(01)ミシェル・フーコーの考古学的方法

(02)ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』

(03)エルキ・フータモのメディア考古学

(04)ジェフリー・バッチェンのヴァナキュラー写真論

観客の発見

(05)クリスチャン・メッツの精神分析的映画理論

(06)ローラ・マルヴィのフェミニスト映画理論

(07)ベル・フックスの「対抗的まなざし」

装置理論と映画館

(08)ルイ・アルチュセール「イデオロギーと国家のイデオロギー装置」

(09)ジガ・ヴェルトフ集団『イタリアにおける闘争』

(10)ジャン=ルイ・ボードリーの装置理論

(11)ミシェル・フーコーの生権力論と自己の技法

「普通」の研究

(12)アラン・コルバン『記録を残さなかった男の歴史』

(13)ジャン・ルイ・シェフェール『映画を見に行く普通の男』

ヴァルター・ベンヤミン——危機の時代の批評家

ヴァルター・ベンヤミン

ヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin、1892-1940)は、1892年にベルリンでユダヤ系の裕福な家庭に生まれた。1919年に論文「ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念」で博士号を取得するが、1925年にフランクフルト大学に教授資格請求論文として提出した『ドイツ悲劇の根源』がその難解さのため受理されなかったことから、アカデミズムの道を断念。批評家としての文筆業や、ボードレールやプルーストなどの翻訳の仕事に専念するようになる。

ベンヤミンはユダヤ神秘主義思想やマルクス主義の影響を受けながら自らの思想を形成していた。またホルクハイマーやアドルノ、マルクーゼやブレヒトら多くの知識人と親交を結び、議論を交わしている。

パサージュ研究

ベンヤミンは1920年代中頃から都市に関する論考を書き始め、1927年からはパリのパサージュ研究に着手した。一時期は経済事情の悪化により中断を余儀なくされるが、1933年にナチス政権から逃れて亡命したパリで再び研究を再開。今回紹介する『写真小史』(1931)および『複製技術時代における芸術作品』(1936)も、このパサージュ研究から派生するかたちで生まれたものである。

1935年からはホルクハイマーが主宰するフランクフルト社会科学研究所の正規所員として研究を行うが、1940年にナチスドイツの侵攻を受けてパリが陥落。アメリカへの亡命を目指してピレネー山脈を越えようとしたベンヤミンは、国境の町で警備隊に止められ、強制送還を拒んで服毒自殺してしまった。

こうして未完に終わったパサージュ研究だが、その膨大な草稿は亡命前にパリ国立図書館の司書ジョルジュ・バタイユに託されており、1982年にズールカンプ社から『パサージュ論 Das Passagen-Werk』として初めて刊行された。未完ではあるがベンヤミンの主著の一つであり、また社会学や都市論、映画研究やメディア論など様々な領域を横断して参照される古典としての地位を占めている。同書の詳しい内容については、次回の「地方映画史研究のための方法論」(15)で取り上げる予定。

「危機」の時代の批評家

ベンヤミンは哲学者、思想家、翻訳家など様々な顔を持つが、中でも批評家としての仕事は後続の著述家たちに多大な影響を与え、「批評」とは何かを考える上での一つのモデルになっている。

今回取り上げる『写真小史』と『複製技術時代における芸術作品』をはじめとして、ベンヤミンの著作に共通して見られるのは、劇的な社会の変化により従来の認識や価値観が揺らぐ「危機」の時代にあって、その危機を否定・隠蔽・過小評価してやり過ごそうとするのではなく、むしろ徹底的に思考してその核心に迫ることによってこそ「再生」あるいは「救済」の道が開けるのだという思考だ。「批評 critique」と「危機 crisis」は共にギリシア語の「krisis」を語源とするという話がしばしば語られるが、ベンヤミンはまさにそうした「危機=批評」を体現する批評家なのだ。

『複製技術時代における芸術作品』(1936)

芸術作品の技術的複製

1936年に発表された『複製技術時代における芸術作品』(本稿では、多木浩二『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読』(岩波書店、2000年)に掲載された野村修による訳文を参照する)において、ベンヤミンは、写真や映画など複製技術によって作られた作品が従来の芸術作品とどのように異なるのか、また複製技術が芸術のありようにいかなる影響を及ぼしたのかを問うている。

人間が作ったものは何であれ別の人間によって模作できる可能性に開かれている以上、原則的には芸術作品は常に複製可能である。だが芸術の技術的複製については、活版印刷による文字の技術的複製などと比べると実現までに時間を要した。木版画や銅版画、そして石版画の発明によって絵画が大量に複製できるようになったことは大きな変化だったが、それらの技術は数十年も経たないうちに写真に追い抜かれてしまうことになる。

複製技術が芸術にいかなる影響を及ぼしたのかを探るためには、そもそも従来の芸術作品がどのような特徴を持っていたのかを先に明らかにしなければならない。ベンヤミンは、芸術作品とは本来「それが存在する場所に、一回限り存在するもの」(p.139)であるとする。オリジナルが「今ここ」にあるという事実によってこそ作品の一回性・真正性が保証され、また「伝統」という概念も成り立つのである。

だが技術的に複製された芸術作品には、そうした一回性・真正性が欠けている。手仕事による偽造品であれば、どれだけ精巧なものであってもオリジナル作品の真正性の権威自体を揺るがすことはないが、技術的複製の場合はそうはいかない。その理由は主に二つある。

技術的複製は、手製の複製よりも明らかに自立性を持っている。例えば絵画をカメラで撮影して複製する場合、撮る位置を変えて視点を自由に選択することができるし、引き伸ばしや高速度撮影などの手法を用いることで、人間の目では捉えられない映像を見せることもできる。

技術的複製は、オリジナル作品ならばあり得ない場所まで複製を運び込むことができる。従来ならば鑑賞者がオリジナルを見に出かけなければならなかったが、複製技術は逆にオリジナルそのものを鑑賞者に近づけることを可能にしてくれる。

こうして複製技術は、作品が「今ここ」に存続しているという真正性・一回性を揺るがせることで、それが果たしてきた歴史の証人としての役割も曖昧にし、ついには「伝統」という概念をも成り立たせなくしてしまうのである。

アウラの凋落——複製技術時代における知覚の変容

歴史的なスケールで見ると、時代や社会が変化することで人間集団の存在のありようが変われば、それにあわせて人間の知覚のありようも変化する。ベンヤミンは芸術作品という物の性質の分析から、それに見たり触れたりする人間の知覚の分析へと移行し、複製技術時代の到来がもたらした人間の知覚の変容を明らかにするために「アウラ」という概念を導入する。それは彼自身によって次のように説明されている。

いったいアウラとは何か? 時間と空間とが独特に縺れ合ってひとつになったものであって、どんなに近くにあってもはるかな、一回限りの現象である。ある夏の午後、ゆったりと憩いながら、地平に横たわる山脈なり、憩う者に影を投げかけてくる木の枝なりを、目で追うこと——これが、その山脈なり枝なりのアウラを、呼吸することにほかならない。

多木浩二『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読』岩波書店、2000年、p.144

要するにアウラとは、オリジナルが「今ここ」にしかないという一回性・真正性や、その伝統の重みによって生じる雰囲気——場の空気感、臨場感と言い換えても良い——のことであり、上記の引用が示すように、芸術作品のみならず自然界にも認められるものである。

ここで注意しなければならないのは、アウラを対象に初めから備わる性質として見るべきではないということである。アウラは人々がある対象を知覚した時に抱く幻想のようなものである以上、特定の対象にアウラを感じるかどうかは、それを見る人間もしくは人間集団の属する社会的条件によって決まる。またそれゆえ、実体を持たないアウラは「どんなに近くにあってもはるかな」場所、直接触れることのできない遠い場所に現れることになる。

絵画や彫刻が一回性・耐久性と結びついているのに対して、現代の大衆が求める写真入りの新聞や週刊ニュース映画は、一時性・反復性と結びついている。また前者が特権性・排他性と結びついているのに対して、後者は民主性・平等性と結びついているのだとも言えるだろう。

「世界における平等への感覚」(p.145)を発達させた現代の大衆は、複製技術を通じて事象の一回性を克服しようとすると同時に、事物を自分自身に「近づける」ことを強く求める。それにより、これまで対象を覆っていたヴェールが剥ぎ取られ、「アウラの凋落」が引き起こされるのだ。

礼拝的価値

続いてベンヤミンは、芸術の歴史およびアウラの凋落の歴史を、礼拝的価値から展示的価値への転換として描き出そうとする。

第一に「礼拝的価値」は、従来の芸術作品の一回性・真正性をその成立の契機とする。芸術作品は「伝統」に埋め込まれていることで唯一無二のものとなる。すなわちアウラを持つ。伝統は生き物のように変化するものであり、時代や社会の変化によって同じ対象が祈りの対象になることもあれば、不吉なものとみなされることもあるが、いずれにせよそこにアウラが関わっていたことには違いなかった。

芸術作品を伝統の関連の中に埋めこむための根源的な方法は「礼拝」であるとベンヤミンは言う。始原時代の芸術は、第一に魔術や儀式のための道具であった。作品は魔術や儀式のプロセスを示すためのものであると共に、そのプロセスの一部として作られるものでもあり、魔術的瞑想の対象ともなる。また始原時代の芸術作品は、基本的に隠れた状態を保つことが要請される。道具として実用されることや存在すること自体が重要であり、人間に見られることはさして重要ではないからだ(それらが「芸術作品」として認識されるのは、後世になってからのことだった)。

さらに別の観点から言えば、始原時代の芸術は「自然の制御」のための技術であった。そこでは一回性が決定的な重要性を持つ。すなわち、取り返しのつかない失敗のリスクや永遠に意味を持ち続ける人身御供など、多くの人間の犠牲や労力を注ぎ込むことによって、自然の制御を目指すのである。

宗教的儀式が以前ほどの影響力を持たなくなった現在でも、礼拝的価値は「美の礼拝」という世俗化された儀式として認められる。また写真や映画など複製技術の発展が芸術作品の一回性・真正性を揺るがすと、礼拝的価値を護ろうとする者たちは「芸術のための芸術」や「純粋芸術」といった新たな教義を生み出すことでそれに対応しようとした。だがそのような教義自体が「一種の神学」(p.147)にほかならないとベンヤミンは指摘している。

展示的価値

それに対して、複製技術時代の到来によって芸術作品が一回性・真正性を失い、伝統や実用性からも切り離された状況を——否定・否認するのではなく——引き受けるようになったことを成立の契機とするのが「展示的価値」である。

芸術作品が「儀式」や「礼拝」から解放されていくにつれて、今度は作品を「展示」する機会が増大した。例えば持ち運びが容易な胸像やタブロー画は、寺院に固定された神像やモザイク画・フレスコ画よりも展示可能性が高いため、現代ではより重宝されることになるだろう。

また複製技術の手法が発展・多様化し、作品の展示可能性がますます増大していくと、礼拝的価値から展示的価値への移行が量的な変化だけでなく、作品の質的な変化としても現れてくる。写真や映画のように、あらかじめ複製されることを前提とした作品が登場することで、何がオリジナルか、何が真正かといった問い自体が意味を成さなくなるのだ。

始原時代の芸術が「自然の制御」のための技術であったのに対して、現代の技術は「自然と人間の共同の遊戯」(p.151)を目指している。そこでは一回性は何ら重要ではなく、むしろ積極的に退けられる。遠隔操作が可能な無人飛行機が例として挙げられているように、人間の犠牲や労力はなるべく少ないほうが良いし、何度でも同じ飛行ができるという再現性・反復性が尊ばれる。こうして人間は自然から距離を置くようになり——要するに、以前ほど縛られた関係ではなくなり——目的や実用性から離れた自由な関係を築くことができる。これが「自然と人間の共同の遊戯」と呼ばれるものである。

今日の芸術の役割

アウラという概念を通じて人間の知覚の変容が語られていることからも窺えるように、ベンヤミンが『複製技術時代における芸術作品』で真に論じようとしているのは、芸術の各分野の動向や流行の域に留まらず、複製技術によって人間という存在のありよう自体が根本から揺るがされているような「危機」の時代をどのように診断し、それを批判あるいは評価することができるかということだった。

ベンヤミンは、古き良き時代を理想化して礼拝的価値から展示的価値への移行やアウラの凋落を頭ごなしに否定・否認しようとはしない。むしろ複製技術がもたらした変化を積極的に評価し——その危険性や課題に常に意識を向けながらも——肯定的な価値を見出そうとする。その上で、アウラを失い、礼拝的価値からも解放されたとされる芸術もまた、すでに役割を終えたものとして打ち捨てられるのではなく、ベンヤミンによって新たな役割を与えられる。

その役割とは、端的に言えば「ファシズムの推進する政治の耽美主義」(pp.187-188)への抵抗である。アウラの凋落という「危機」を前に不安を覚える大衆に向けて、ファシズムは失われたはずのアウラを捏造し、人々を同じ一つの方向へと組織・統制しようとする。兵器や破壊行為を美的な対象として享受させる「戦争の美学」あるいは「滅びの美学」は、まさに政治を美学化する企みの実例であり、またその頂点に位置するものである。

こうした政治の耽美主義に対抗するために、芸術は、美的・美学的な機能から政治的な機能への転換を図らなければならない。別の言い方をすれば、「政治の美学化」に抗して「芸術の政治化」(p.188)が為されなければならない。ベンヤミンは、今日の芸術が果たすべき役割は「自然と人間の共同の遊戯」を練習することにあると言う。要するに芸術は、複製技術がもたらす社会の劇的な変化と、それに伴うショックに耐えるための練習機会を提供してくれる。アウラの凋落以後の世界、すなわち、特定の方向を持たない遊戯空間を渡り歩き、生き抜く術を身につけることによって、大衆を同じ一つの方向へ統制しようとする「政治の耽美主義」に抵抗することが可能になるのだ。

写真の役割 ——『写真小史』(1931)

初期の写真のアウラ

ここからは、複製技術時代の到来によって芸術作品からアウラが失われていく過程を、写真および映画という具体的な例に即して辿って行くと共に、ベンヤミンがそれらの芸術に求めている役割を確認していこう。

ベンヤミンは1936年の『複製技術時代における芸術作品』に先立って、1931年に発表された『写真小史』(本稿では、ヴァルター・ベンヤミン『図説 写真小史』(ちくま学芸文庫、1998年)所収の久保哲司による訳文を参照する)で、すでに写真におけるアウラの凋落を論じている。

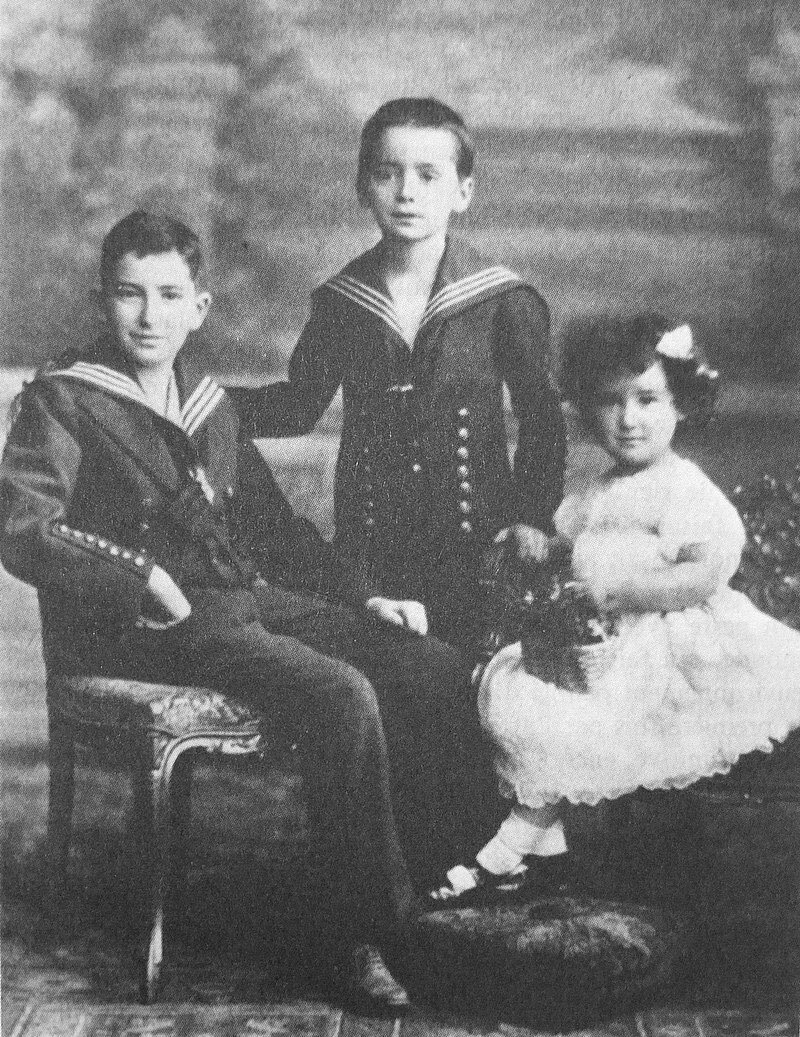

だが写真は、初めからアウラが剥ぎ取られた芸術として登場したわけではなかった。例えばデイビッド・オクタヴィアス・ヒルとロバート・アダムソンの《エディンバラのフランシスコ会修道院墓地にて》(1843〜48)には、墓地の前でモデルたちがまるで室内に居るかのようにくつろいでいる。

《エディンバラのフランシスコ会修道院墓地にて》(1843〜48)

撮影場所に墓地が選ばれたのは、何よりもまず技術的な理由である。初期の感光板は感度が低く、明るい屋外で長い露出時間をかけて撮影することが必要だった。そのため被写体となる人々を他のものから隔離して、何にも邪魔されず静かに気持ちを集中できる場所として、人の寄り付かない廃墟のような墓地が選ばれたのだ。

だが初期の写真は、長い時間をかけて光を集めることによって——後にスナップショットが瞬間を切り取るようにして世界を記録するのとは対照的に——モデルたちに「瞬間のなかに向かって生きるよう」に仕向ける。それにより、彼らの表情に「総合性」(p.22)とでも言うべきものが備わり、まるで不滅の世界に住み着いているかのような印象を生じさせる。こうした、初期の写真技術に起因する「持続する性質」(p.23)を熟知した技術者としての写真家と、その被写体である人々がまとうアウラ——写真家にとって当時の顧客はみな興隆しつつあったブルジョワジー階級に属する人々だった——が厳密に一致することによって、初期の写真にアウラが備わることになったのだ。

芸術家によるアウラの捏造

だがその後、技術の進歩によって写真は暗さの問題を克服し、まるで鏡に写すように対象を記録することが可能になると、『複製技術時代の芸術作品』でも論じられたアウラの凋落が進行していく。

写真に関する様々な議論において、写真の否定派は、芸術は人間にだけ可能な営為であり、決して機械には真似できないという——自らの臨終が近いという予感や恐怖の裏返しでしかない——粗野な芸術観の表明を繰り返すことしかできなかった。だが写真擁護派の側も、やはり従来の芸術観に沿うかたちで写真を解釈することしかできなかった。1880年以降の時期、写真家たちは失われたアウラを捏造しようと躍起になった。また写真が大衆化・産業化し、各家庭に写真アルバムが溢れ出すのに伴い、小売人や下手な画家たちが写真の世界に参入。ネガの修正や人工的な反射光、ぼかした調子、柱や垂れ幕などの小道具、コスプレ的に着飾った衣装など、いかにも「芸術」的な写真が流行する。

それはアルバムいっぱいにべたべたと写真が貼られはじめた時代であった。アルバムは家のなかの最も寒々とした場所、応接間の置き物台や小型の円テーブルの上にいちばん好んで置かれた。革の装丁で、仰々しい金具がついていて、金で縁どられたページは指ほどの厚さがあり、その上には馬鹿に着飾ったり、あるいは紐でひつく縛った服装をした人物たちが(中略)配されており、そしてしまいには、恥の上塗りというべきか、私たちまでがいる始末である。

ヴァルター・ベンヤミン『図説 写真小史』ちくま学芸文庫、1998年、p.27

ウジューヌ・アジェが撮る無人のパリ

こうした頽廃的で因襲的な写真がまとう鬱陶しい雰囲気を一掃し、写真をアウラから解放してみせたのが、ウジューヌ・アジェ(1857-1927)である。アジェは元々役者をしていたが、その仕事に嫌気がさして化粧を落とし、「その後、現実からも化粧を拭いさる作業にとりかかった」(p.35)。アジェは壮大な眺めや名所旧跡といったものには目もくれず、靴が並ぶ長い列や手押し車が立ち並ぶ中庭、どこにでもあるような防火壁や街灯を記録し続けた。

加えて注目すべきは、アジェが撮影した1900年前後のパリの街並みには、ほとんど全てにと言って良いほど人影が写っていないことだ。そこには、パリという都市が醸し出す華やかな印象もなければロマンティックな印象もなく、また寂寥感や情趣といったものもない。「どこも寂しい場所というのではない。気分というものが欠如しているのだ。都市はこれらの写真の上では、まだ新しい借り手が見つからない住居のように、きれいにからっぽである」(p.39)。このようにしてアジェは、沈もうとする船から水を掻い出すごとく、写真からアウラを徹底的に掻い出してみせる。意味の覆いが剥ぎ取られた写真を提示するのである。

ベンヤミンは、アジェが「犯行現場を撮影するように街路を撮影した」と言われているのは実に的を射ていると語る。「犯行現場にも人影はなく、その撮影は間接証拠を作るためになされる。アジェーに至って写真は、歴史過程の証拠物件となりはじめている」(『複製技術時代の芸術作品』p.153)。こう述べることで、ベンヤミンは写真を美的・美学的に見るのではなく、むしろ政治的・社会的に見るよう促しているのである。

アジェの写真は、それを見る人を不安にさせる。馴れ合いの意味や情趣といった余計な要素はあらかじめ剥ぎ取られており、自由な解釈など許されていないからだ。鑑賞者は犯行現場の写真から意味を読み取るようにしてその細部を観察し、その写真から読み取られるべき意味を探し求めなければならない。ベンヤミンは、アジェの写真に限らず、アウラが欠落した写真はどれも同様の要求をしてくるのであり、それゆえグラフ雑誌などの写真には、意味を読み取る道標となるべき説明文が付されるのだと述べている。

アウグスト・ザンダーが撮る人間の顔

礼拝的価値を重んじる人々にとっての芸術がアウラの凋落によって危機に瀕した時、彼らの最後の砦となったのは「人間の顔」であった(『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読』p.152)。肖像写真に写る恋人や故人を追憶するという礼拝的行為に、映像の礼拝的価値は最後の避難所を見出していた。

そのような、礼拝的価値を重んじた肖像写真とは異なる仕方で「人間の顔」を撮影・記録してみせたのが、セルゲイ・エイゼンシュテインやフセヴォロド・プドフキンといったロシアの映画作家たちである。

彼らは積極的に素人俳優——自分自身の姿を写真に残すことに何ら関心も思惑もないような人々——をカメラの前に立たせて映画の撮影を行った。スクリーンに映し出される彼らの顔は、もはや「肖像」とは言い難い、新しい意味を帯びて現れてきたのだとベンヤミンは言う。

では、そこでベンヤミンが見出した新たな意味とはどのようなものか。その問いに答えを出した人物として紹介されるのが、ドイツの写真家、アウグスト・ザンダー(1876-1964)である。彼は20世紀に生きる「あらゆる階層とあらゆる種類の職業」(p.41)の人々の写真を通じて社会を記録するプロジェクトを構想。人種学者や社会学者の知見には頼らず、自分自身が「じかに観察することから」(p.41)作業を開始し、当時の社会構成に対応する7つのグループを設定して、各グループに該当する人物の撮影を行った。

このように、学術的な前提や先入観に捉われることなく、自分自身の目でありのままの現実を見つめようとしたザンダーの取り組みを、ベンヤミンは——アジェの風景写真と同様に——写真からアウラを徹底的に掻い出そうとする試みとして高く評価する。曰く、「ザンダーの作品のような仕事には、一夜にしてそれまで予想もしなかったようなアクチュアリティが生じてくることがあるのだ」(p.43)。

ファシズムが台頭する時代において、権力は大衆を同じ一つの方向へ導くために、彼らにとって都合の良い見方や評価を押し付けてくる。そうした圧力に抵抗するためには、観相学の訓練を積んでいること——要するに、自分自身の目で見て判断する力を身に付けること——が重要であり、ザンダーの写真は、そうした力を修得するための「演習用の地図」(p.43)となり得るのである。

映画の役割 ——『複製技術時代の芸術作品』(1936)

モンタージュと改良可能性

複製技術時代の芸術作品について思考する上で、ベンヤミンがもっとも重要と見做していたのが映画である。なぜなら映画は「その芸術的性格が初めて隅々まで複製可能性によって規定されている」(p.154)かつてない芸術の形式であるからだ。

永遠の価値を志向するギリシア人にとっては、事後的な改変を加えられる可能性がもっとも少ない彫刻が、諸芸術の頂点に位置していた。それに対して映画は、無数の映像やショットやシーンがモンタージュされて出来ている。一つ一つのショットは、撮影(複製)された時点ではまだ芸術作品とは言い難い。各ショットを組み合わせ、モンタージュが行われることで、初めて芸術作品として成立するのだが、ショットの組み合わせは後からいくらでも変えることができるし、足りないショットがあれば再撮影して新たに付け加えることができる。このように映画は、彫刻などと比べてはるかに改良可能性——作品をよりよく作り変えていくことを可能にする性質——を備えている。映画に対しては、永遠の価値など期待することはできないだろう。

また映画制作においては、俳優からもアウラが剥ぎ取られるとベンヤミンは言う。演劇の役者が舞台上から観客に向けて演技をするのに対して、映画俳優は機械装置に向けて演技を行う。またその演技は、ショットごとに細かく分けて中断を挟みながら行われるため、俳優の動作からは人格のアウラが失われる。カメラの前で何度も同じ動作を繰り返し、最終的にもっとも出来の良かったテイクが選ばれ、モンタージュされ、本編に組み込まれるのである。

10分の1秒のダイナマイトで爆破された世界

映画がアウラなき無数の映像をモンタージュすることで作られることを強調した上で、ベンヤミンは、映画の断片性という性質がもたらす決定的な機能について論を進める。映画のカメラは、一方では、特定の対象を切り取ることで——断片化することで——見慣れた世界に隠された事物の存在に気づかせたり、クロース・アップによって人間の目には見えない細部を見えるものにする働きをする(視覚的無意識)が、他方では、世界を無数の断片に切り分けることで「これまでは思いも寄らなかった巨大な遊戯空間」(p.175)を我々の前に開いてみせるという。

私たちの知っている酒場や大都市の街路、オフィスや家具つきの部屋、駅や工場は、私たちを絶望的に閉じこめているように思われた。そこに映画がやって来て、この牢獄の世界を10分の1秒のダイナマイトで爆破してしまった。その結果私たちはいまや、その遠くまで飛び散った瓦礫のあいだで、悠々と冒険旅行を行うのである。

中村秀之『瓦礫の天使たち——ベンヤミンから〈映画〉の見果てぬ夢へ』せりか書房、2010年、p.33

(『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読』における該当箇所はp.176)

ここでベンヤミンは、映画が開く遊戯空間(中村秀之の訳文では遊動空間)と、機械化し、またファシズムが到来しつつあった現実社会の状況とを重ね合わせている。

都市に暮らす人々は工場や事務室であたかも機械の一部品であるかのように生産過程に組み込まれ、日々の労働を課されている。また街路には無数の車が行き交い、通行人たちは絶え間なく神経刺激を与えられ続けている。アウラと共に保たれていたはずの全体性・総合性が損なわれ、無数の無秩序な断片と化した世界。そして、従来の常識や価値観が揺るがされ、安定した足場を失くした不安につけこむかたちで、ファシズムが「政治の美学化」を押し進め、大衆を統制しようとしている……。

こうした「危機」の時代において、絶え間ないショックや軋轢に耐え、アウラの捏造や政治の美学化に逃げ込むのではなく、無秩序で断片的な現実に慣れるための手助けをしてくれるのが、他でもない映画なのだとベンヤミンは言う。「映画の社会的な諸機能のうちでももっとも重要な機能は、人間と機械装置とのあいだの釣り合いを生み出すこと」(p.175)にあるのだ。

気散じ——作品の触覚的な受容

そしてベンヤミンは、実際に映画を見る際の態度として、精神を集中して見るのではなく、「気散じ」的に映画を受容すること——すなわち、気が散った状態、注意散漫な状態で見ること——を推奨する。

映画に先立って「気散じ」による芸術の受容をもたらしたのは、「ダダイズム」の作家(ダダイスト)たちであった。ダダイズムとは、1910年代の半ばにスイス・チューリッヒで詩人トリスタン・ツァラを中心にして始まり、その後ヨーロッパやアメリカの各地で展開された芸術・思想運動である。名称は、ツァラが辞書にナイフを突き立てた位置に偶々あった文字列が「Dada」であったことに由来する。「ダダは何も意味しない」というスローガンが示すように、あらゆる既成観念の破壊や意味の解体、無根拠性や偶然性の称揚、反芸術・反美学的な主張を特徴とし、その思想や方法論は変形を加えられながら1920年代半ばに興隆するシュルレアリスム運動にも受け継がれた。

ベンヤミンは、ダダイズムを「一発の弾丸」にたとえる。ダダイストたちはアウラが欠落した複製品や既製品、猥褻な言葉や挑発的な言葉の使用によって「芸術作品をスキャンダルの渦中に置くデモンストレーション」(p.180)を行う。それは鑑賞者の精神を掻き乱し、じっくりと意見をまとめる時間も与えない。作品は安全の場所から美的に眺めることのできる対象ではなくなり、代わりに、直接鑑賞者を撃ち抜くような「触覚的な質」(p.181)を獲得している。

映画の気散じも、ダダの作品と同様に「触覚的」と言える要素を持っていると言えよう。矢継ぎ早なショットの転換や場面の転換が、まさに撃ち抜かれた弾丸(ショット)のように観客に襲いかかるのだ。

ダダイズムは言わば早すぎた試みであり、多くの人々はそれをスキャンダラスな行為や難解な行為としてしか受け取ることが出来なかった。だが時代が変わり、今では大衆が映画を気軽に、くつろいだ仕方で受容している。従来の芸術愛好家が精神を集中して作品を凝視することで「作品に沈潜し、そのなかへはいりこむ」(p.182)ような鑑賞態度(視覚的な受容)を尊んだのに対して、くつろいだ大衆は、気散じ的な鑑賞によってむしろ「芸術作品を自分のなかへ沈潜」(p.182)させ、作品を包み込んで、その手触りを確かめるように作品を受容する(触覚的な受容)。これは建築が触覚的かつ視覚的に——別の言い方をすれば、住み込むこと(使用)と見ること(鑑賞)によって——受容されることにも似ている。

このように、くつろいだ鑑賞、触覚的な受容によって、映画がもたらすショック作用に「慣れ」ること——あるいは、それに慣れた結果が「くつろいだ鑑賞」なのだとも言えるだろう——によってこそ、映画は、「危機」の時代がもたらす絶え間ないショックや軋轢に耐え、無秩序で断片的な現実に慣れるという課題を解決させることができるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?