タニタのデュアルタイプ体組成計 を半年使用してみた結果

久しぶりの筋トレネタです。

緊急事態宣言により休業していたスポーツジムもようやく再開しジムでの筋トレを再開したところですが、今日は昨年12月に購入したタニタの「デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアル RD-910」を使用し約半年経過したので、半年間の使用報告をしたいと思います。

まず、体組成計というか体脂肪率が計れる体重計は以前にも購入した事がありました。以前というのはもう30年?位昔ですから、当時の体脂肪計は、メーカーや機種により誤差が非常に大きく店頭で計り比べても体脂肪率7%表示されるものもあれば20%以上表示されるものある状態で、「まあ、数値の信憑性はともかく、変化の傾向がわかれば良いかな?」と割り切り、両手と両足に電極があれば精度も高いかな?と安易に考えてPanasonic製のものを購入しました。

でもさすがに30年?も使用すると精度も落ちて? 体脂肪率6~7%という明らかにおかしな数値が表示されるので買い換える事にしました。

ところで、

筋トレやダイエットの世界で、良く言われる言葉に

「数字ではなく、体型の見た目が全て」

とよく言われます。

体重や体脂肪率という”数字”に拘ってしまい肝心である”体型の見た目”を忘れてしまう事に警鐘を促す言葉です。

特に、体重や体脂肪率の日々の数字の変化に一喜一憂するは、まったくナンセンスだという事です。

体重が前日より1kg減ったと言って、脂肪が1kg減ってる事はまずありえません。筋肉量が1kg増えたらと言って1日で筋肉量が1kg増えるなんて事もありえません。

体組成計で毎日計測していると、1日で体重が1kg減った(増えた)とか、筋肉量が1kg減った(増えた)とかはよくある現象なので、それで一喜一憂しても意味がありません。

だからといって、体重や体脂肪率を日々計測する事は無意味かというと、そういうわけでもありません。

一ヶ月、二ヶ月という月単位、半年、1年という年単位での数字の変化(傾向)には意味が出てきます。

新たに購入した体組成計での計測もようやく半年経過する頃なので、数字の変化(傾向)を検証するにはちょうど良いタイミングかと思い今回記事にする事にしました。

タニタの体組成計で便利なのが、スマホアプリ「ヘルスプラネット」でデータを管理できる点です。

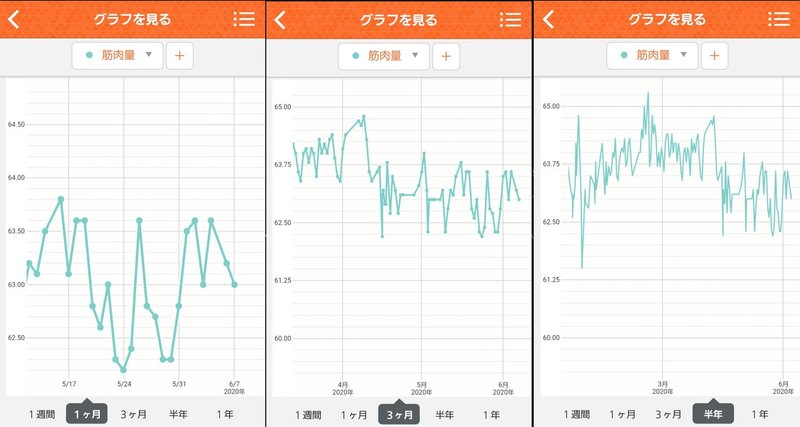

特に日々の計測値をグラフ表示してくれるのが便利です。

体重の変化を、週単位、月単位、3ヶ月単位、半年単位、年単位 と切り替えて表示できます。(下図は、スマホのスクリーンショットを3つ並べました。)

私の場合、体重は日々大きく変化するので1ケ月表示では傾向がわかりにくいです。

説明書にも明記されていますが、体組成計の場合特に日々計測する時は、計測するタイミングを毎日同じ条件で行う事が大切です。

たとえば、就寝前なら毎日ずっと就寝前。起床直後なら毎日ずっと起床直後。というように同じタイミングに揃えてそれを変えずにずっと続ける事です。私の場合、就寝前が一番計りやすいので、就寝前に計る事に決めました。

グラフで極端に落ちている箇所があるのは、起床後に計ってしまったものです。就寝前と起床後では1kg以上体重が減るのでその影響です。3ヶ月、半年スケールで表示すると減少傾向にあるのがちゃんとわかります。

筋トレをしている身として体組成計の数値で重要なのが、「体脂肪率」と「筋肉量」です。

極端な話、体重が増えても「筋肉量」が増えるのであれば嬉しいし、「体脂肪率」が減ればなお嬉しいのです。

下の図は「筋肉量」の変化のグラフ

グラフをみると増減が大きく変動します。言うまでもなく、真の筋肉量が増減しているわけではなく、推測値の数値がばらついているだけです。

体組成計を半年使用して気づいた点は、日々の体重の増減は筋肉量の増減とほぼ連動するようです。

日々の体重の増減の多くは「水分」だといわれていますが、筋肉には水分が多く含まれるので水分の増減で筋肉量が変わるのでしょう。

特に、筋トレによって筋肉がパンプアップ(=血流が集まり一時的に筋肉が大きくなる)すると一時的に筋肉量も増えます。

また、筋トレにより筋グリコーゲンが消費され、筋トレ後の食事で糖質が補給されると、「カーボローディング」により筋肉にグリコーゲンが補給されそれに伴い水分も筋肉に補給され、これによりまた一時的に筋肉量が増大します。

なのでいつも就寝前に体組成計で計測していても、その日の筋トレ後からの経過時間で筋肉量の増減のバラツキが大きいように思います。なんとなく、筋トレ後2~3時間かけて筋肉量が増えて、その後、減っていくような気がします。

なので、グラフで傾向を判断するには、月単位で見ないと正しく判断できないと感じています。

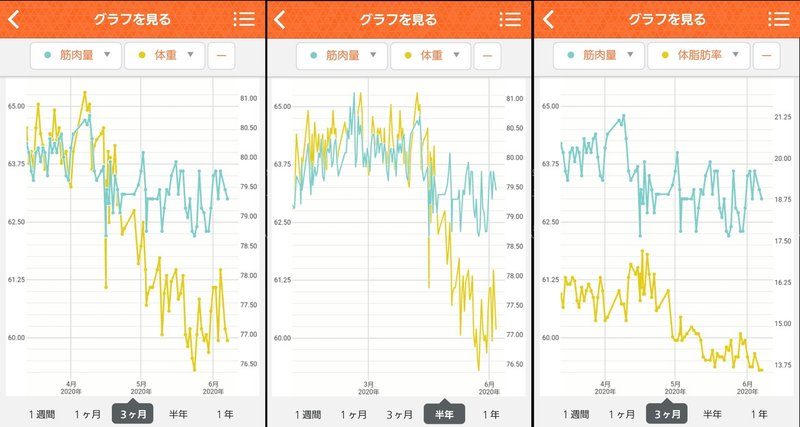

下の図は「体脂肪率」の変化のグラフ

当たり前ですが、「体重」が減っても「筋肉量」も減れば「体脂肪率」が上昇する事もあります。

さて、グラフを見て頂ければ大きな変化に気づかれると思います。

4月の上旬、つまり緊急事態宣言の発令(スポーツジムの休業)の頃を境に、体重が落ち、体脂肪率も落ち始めました。

(上図:二種類のグラフを重ねて比較もできます。)

理由は、スポーツジムの休業により、仕方なく、自宅での軽い筋トレに切り替えたのですが、スポーツジムでのワークアウトに比べて自宅筋トレはどうしても軽い筋トレになってしまうので、結果的に食事量が減り体重が減ってしまったという事です。

特にスポーツジムに日々通っていた時(夜)は、夕食をジムに行く前と、戻った後の2回に分けて取っていたのですが、自宅筋トレに切り替えてからは普通の夕食1食になったのが大きいでしょうか?

あと、以前は意識的に体重80kgをキープ(増やさず、減らさず)するように調整していたのですが、ジムの休業以降は、なりゆきのまま、つまり自然に体重が減っていくまま、様子を見ていたという事もあります。

結果的に、筋肉量も多少落ちてしまいましたが、体脂肪率が16%前後から、13%台にまで減ったので、このまま体脂肪率が落ちるなら、11~12%台まで落として、それがキープできるよう目指してみようかな?と思っているこの頃であります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?