【『逃げ上手の若君』全力応援!】(134)伝説の婆娑羅大名・土岐頼遠が初登場! かつての「女傑」覚海尼が役割を変えたように、北条泰家には退場の時来る……

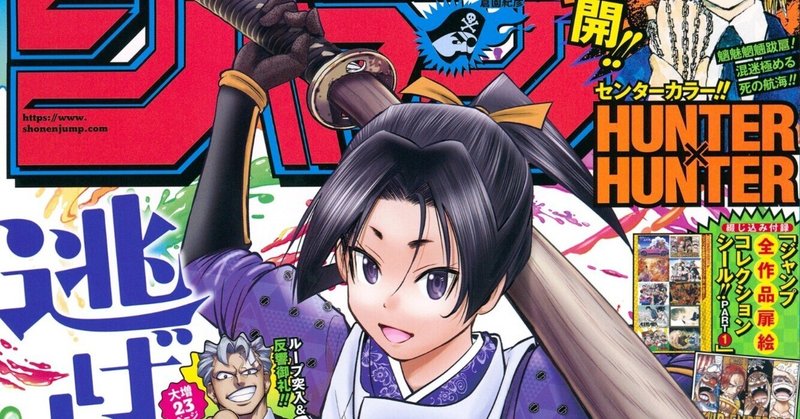

南北朝時代を楽しむ会の会員の間でも話題騒然の週刊少年ジャンプ新連載『逃げ上手の若君』ーー主人公が北条時行、メインキャラクターに諏訪頼重! 私は松井優征先生の慧眼(けいがん=物事をよく見抜くすぐれた眼力。鋭い洞察力。)に初回から度肝を抜かれました。

鎌倉時代末期から南北朝時代というのは、これまでの支配体制や価値観が崩壊し、旧時代と新時代のせめぎあいの中で、人々がそれぞれに生き方の模索を生きながらにしていた時代だと思います。死をも恐れぬ潔さをよしとした武士が〝逃げる〟という選択をすることの意義とは……?

〔以下の本文は、2023年11月26日に某小説投稿サイトに投稿した作品です。〕

「この松が枯れるのが先か 私か尊氏が死ぬのが先か」

『逃げ上手の若君』第134話のタイトルは「征く人去る人1338」です。一読して、時行よりもむしろ、泰家が重ねられているのだなとわかりました。

「松」と「老い」とが重ねられるのは、古典文学では定番のテーマです。

誰も(たれ)もかも知る人にせむ高砂(たかさご)の松も昔(むかし)の友なたまくに 藤原興風(ふじわらのおきかぜ)

ーーだれを心を知り合った友人にしたらよいであろうか。高砂の松なら私と同じように年をとっているが、その松も昔なじみの友人ではないのだ。〔名歌名句事典〕

百人一首でなじみのある歌です。飢えや病、戦乱のおそれから解放されて長寿になった現代日本人には、あまりピンとこないかもしれません。しかし、〝いつ死んでしまうかわからない〟という日々を送る時行たち(亜也子や雫もそうでしたし、斯波家長は十七歳で壮絶な最期を迎えました……)の時代には、長寿の「松」に人々は自分の命を重ねたのです。

決死の鎌倉脱出劇に始まり、京都に潜伏して帝暗殺を企て失敗(第58話「帰還1335」)、それでも逃げて再起を賭け、中先代の乱の後も戦い続けた北条泰家。

「長い監禁で心の臓を患ってな」って、家長のエグエグな策がこんなところにも深い爪痕を残してしまっているのには、複雑な気持ちで涙……でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「1338年1月2日 わずか八日の休息の後 顕家軍は京を目指し鎌倉を出立」

「キャー あきいえさまー」って、いつのまにか鎌倉ギャルは顕家一色なのですね(関東庇番からの振り幅が……)。古典『太平記』では、鎌倉入りしたかと思ったらすぐに西に進軍した顕家の様子が語られています。

今鎌倉に逗留しても、何の用かあるべきとて、国司顕家卿、正月八日、鎌倉を立つて、夜を日に継いで上洛し給へば、その勢都合五十万騎、前後五日路、左右四、五里を押して通るに、(中略)かくて前陣すでに尾張の熱田に着きければ、摂津大宮司入道源雄、五百余騎にて馳せ付く。同じき日、美濃国の根尾、鳥籠山より、堀口美濃守貞満、千余にて馳せ加はる。今は、これより西、京までの道には、誰ありとも、この勢を聊かも支へんとする者あり難しと見えたりける。

※支へんとする…防ごうとする。

※堀口美濃守貞満…『逃げ上手の若君』では、新田徳寿丸(義興)を主君として行動を共にしていますね。

※(中略)部分には、顕家が率いた奥州武士たちの〝やらかし〟が記されています。興味のある方は、本シリーズの第133回(前回)をご覧ください。

「京までの道には、誰ありとも、この勢を聊かも支へんとする者あり難しと見えたりける」という中、美濃国で顕家軍を待ち受けたのが、『逃げ上手の若君』初登場、土岐頼遠でした。

土岐頼遠(ときよりとお)

? - 一三四二

南北朝時代の武将。美濃国守護。弾正少弼。頼貞の第七子。足利尊氏・直義に従い、建武二年(一三三五)の箱根竹ノ下合戦、翌三年の九州多々良浜の戦、京都五条大宮合戦などに活躍。歴戦の勇将として知られ、暦応元年(一三三八)北畠顕家の西上を足利方が美濃で迎撃した青野ヶ原の戦では「青野原の軍は土岐頼遠一人高名と聞し也」(『難太平記』)といわれる奮戦をした。同二年二月、父頼貞が病死すると、長兄頼宗(頼清)が早世のため頼貞のあとを継いで美濃守護となる。ー中略ー和歌もよくし、『新千載和歌集』『新拾遺和歌集』『新後拾遺和歌集』の各勅撰集に入集している。加茂郡妙楽寺・同郡東光寺・武儀郡大悲院などの禅宗寺院は、開山を夢窓とし、頼遠の開基。なお、土岐氏主流がその本拠を東美濃土岐郡から平野部の厚見郡へと移したのは頼遠の時代とされているが、頼遠代の守護所については未確定。頼遠の子息は今峰・外山・北方・小柿など、いずれも厚見郡に隣接する本巣郡の地名を名字に冠しており、また、『太平記』が青野ヶ原の戦に敗れた頼遠は「長森城」に退去したとしていることよりすれば、厚見郡長森(岐阜市長森)守護所説が妥当か。〔国史大辞典〕

……って、土岐頼遠のイメージがかなり自分の予想と違っていてびっくりしました。〝『戦国BASARA』の本多忠勝かっ!?〟と思わず突っ込んでしまいました。『戦国BASARA』の忠勝って、なんか空浮いて移動したりしているのですが、頼遠も馬二頭立てとかで、もう〝わや〟ですよ。

※わや…だめなこと。めちゃくちゃ。

『太平記』では、足利方の美濃での評定において、ここは顕家軍を素通りさせるという意見に大勢が傾きます。尊氏が京の手前の勢多や宇治の橋を外して応戦するはずなので、川を渡れずに弱ったところを東から攻めて挟み撃ちにしようという作戦です。

これに対して頼遠は、「所詮、自余のことは未だ知るべからず。頼遠に於ては、命の際を一合戦して、義に曝せる尸を九原の苔に留むべし」と譲りませんでした。

※命の際を一合戦して、義に曝せる尸を九原の苔に留むべし…命がけの一戦をして、義によってさらす屍を墓場の苔に朽ちさせよう。

ーー俺は一人でも戦うから、皆さんどうぞご自由に。ーーという感じですかね。

土岐頼遠はあまりメジャーな人物ではないのですが、先に引用した〔国史大辞典〕の「ー中略ー」部分には、彼を「佐々木道誉(高氏)とならんで婆娑羅(ばさら)大名のひとり」〔日本人名大辞典〕たらしめたヤバすぎる有名な事件が記載されています。『逃げ上手の若君』でも何らかの形で出てきたらネタバレはつまらないので、今回は伏せておこうと思います(ヒント(?)は「昨日の深酒がまだ残っておられるんだ」です)。

ちなみに、私は「人の認識をバグらせる」のところがよくわからなかったのですが、さすが松井先生、作者コメントでしっかり言及されていました。

大谷選手に十日ぐらいHRが出ないと「一体どうしちゃったの?」って思うアレです>認識バグ〈優征〉

ありがとうございます! めちゃくちゃわかりやすかったです。……ですが、土岐軍は得体の知れない雰囲気が漂っていますね(汗)。ちなみに、土岐氏は足利一門ではありません。高、佐々木、赤松……尊氏配下の武士たちは、土岐のような婆娑羅臭がぷんぷんしてくるのは私だけでしょうか。それと、この戦いでは、亜也子を狙う桃井直常も大活躍する予定ですので、どこでどのような形で〝出没〟するか楽しみです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後はやはり、覚海尼について触れたいと思います。第115話「逃若党1337」で初登場の際に少しだけ紹介しています。

この回で話題にとりあげた鈴木由美先生の講演会の資料からいくつかお話できればと思います。

円城尼は、鎌倉幕府第九代執権北条貞時の妻で、第十四代執権北条高時とその弟泰家の母。生年は不明だが、一二七〇年の生まれと考えられる。

円城尼は安達氏の諸流大室氏の出身。安達氏は、流人であった源頼朝に仕えた藤九郎盛長の子孫で、幕府の有力御家人であった。安達氏は、北条氏の嫡流家(本家)である得宗家に代々娘を嫁がせていた。

円城尼の俗名(出家する前の名前)は不明。「覚海円成(かくかいえんじょう)」が、円成尼の禅僧としての名前(道号法諱)。夫貞時の死(応長元年〈一三一一〉、四十一歳で没)を契機として出家し、「円成」という法諱を授けられたと推定されている。

円成尼の道号は、貞時の一三回忌が行われた元亨三年(一三二三)には「海山」が確認できる。「覚海」という道号は夢想疎石から与えられたという説がある。〔令和5年伊豆の国市文化財講演会「北条三代の夢の跡」での鈴木由美氏の資料より引用〕

鈴木先生は、残された史料から覚海尼の人物像を推測し、〝身びいき、気が強い〟〝(北条)政子に似ている?〟〝夫に先立たれて自分がしっかりしなけれればという気持ちを感じる〟〝押しは強いけれども信仰心はあつかった(だから夢想疎石との信頼関係を築けた)〟などの「女傑」の姿を披露してくださいました。

第115話に登場した「世をそむく我があらましの行末にいかなる山のかねてまつらん(世の流れに逆らう私の物語の結末には、どんな山場が待っているのだろうか)」も、夢想疎石とのやり取りした歌のひとつだということでした。

北条泰家は、北条再興をかけた戦いの「物語」から退場しました。最後のコマで描かれた逃若党はもちろん、伊豆北条党の姿にも胸を打たれました。

「晩年は失意のうちに静かに生きた覚海尼だが」という説明と、「全盛期は幕府で強い発言力を持ち」という説明との対比も見事だと思います。ーー人には、世代や状況に応じた物事とのかかわり方、それぞれの役割というものがあるということがわかります。そして、残るか引くかーー境界にある部下たちのそれを判断するのは、本人ではなく「当主」の役割なのですね。

戦って戦死したという最期も泰家らしいと思います。しかしながら、『逃げ上手の若君』の泰家は大工仕事も得意(第58話「帰還1335」)のようですので、立派な「隠れ家」を作りながら、ただの甘えん坊のオッサンで終わる人生もまた、泰家らしいと思うのです。ーー伝えられない最期が穏やかな最期ならば、それがいいに決まっていると思う私がいます。

〔『太平記』(岩波文庫)を参照しています。〕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?