ACT.40『小樽の魂を感じて』

歴史的建造物の多さに

北海道の中でも、特に小樽という街は歴史的建造物の多さが非常に目立っている。

駅舎が準鉄道記念物指定の120周年の歩みを経た伝統ある敷地…なのは当然の事実として、実は街中にも歴史的な歩みを多く経た建物が存在している。

冒頭の写真に掲載した、『日銀小樽支店』もその1つだ。この建物は、宿泊したゲストハウスから徒歩5分圏内だったのでスグに向かう事が出来た。(しかし道には迷ったのだが)

「この後はどうされますか?」

「まぁ、明日以降なんですよね。京都府内で事故があったので…」

行程メモを見せて事情と北海道での動きをゲストハウスの清掃員さんに見せて、その日は終了した。

この日は高校生インターハイが開催されているとの事で、明徳義塾高校の方とも同じ屋根の下宿泊した。非常に礼儀正しく。そして、爽やかな方々だった記憶が残っている。インターハイでの成績は実際に知らないが、良い成績まで勝ち上がっている事を祈ろう。

ゲストハウスに戻り、ガラナを飲んで手稲で買ったパンをロビーで広げて食事する。

テレビではセイコーマートやコープさっぽろのCMなどが放送されていたが、自分が実際に北海道に居る実感を更に感じさせてくれるには十分すぎる感覚だった。

さて、遅くなったが冒頭写真に採用した

『日銀小樽支店』

についての説明をしておこう。

日銀小樽支店、とは正式な名称を

『日本銀行旧小樽支店金融資料館』

と呼ぶ。現在はこの建造物は銀行としての役目を終了し、日本銀行による資料館として小樽にその役割を果たしているのだ。

この建物を設計したのは、東京駅で有名な辰野金吾・長野宇平治らである。明治45年の完成で、外観にはルネッサンス様式を導入しているのが特徴だ。

写真では分からないが、屋根には5つのドームがある。外壁はレンガ表面にモルタルを塗り、石造り風に仕上げたのが特徴である。

少し、自分が北海道に来た経緯やこの小樽が目的であり小樽の総合博物館と手宮関係が…といった話に興じていると、チェックアウトの時間が接近していた。そこまでだったとは。

手宮線と小樽

『日銀小樽支店』の近くには、『手宮線』の廃線跡が遺されていた。現在は遊歩道として活用されており、多くの人が散策して記念撮影に興じていた。

「手宮線を歩きながらでも総合博物館には向かえますよ」

「どのくらいです?」

40分くらいかかる、と言われた。だが、総合博物館に到着するとこの手宮線と総合博物館の持つ機能の意味がよく分かるのであった。なるほどそうだったのかと。

手宮線は、昭和60年に廃線になった小樽市内に張られていた鉄道路線である。

現在の遊歩道になった姿、というのは小樽市がJR北海道から用地を平成13年に取得し、散策路として整備した姿なのだそうだ。

そして、現在の状態に仕上がったのは平成28年。平成27年には花壇を植えて周辺を華やかにする…などの植栽も実施しており、彩のある小樽の観光スポットに仕上がっている。

手宮線自体は明治13年に開業した札幌までの鉄道の一部区間だっただけに、こうして部分的に廃線になっても歴史の功績が敬愛されるのは嬉しい事だ。

この周辺には、歴史と土地の親しみが多く詰まっている。遊歩道を歩いて目的の総合博物館に向かってみたかったが、非常に暑い気候だったので断念した。

自分がNHKのSL映像で手宮線に関する映像を視聴した際にはここまで緑化されていなかった…と思ったが、植栽などの事情を知った時には

「なるほどそうだったのか」

と第二の人生を知ったのである。

核心まであと少し

手稲から戻った際、情報に困ってはならないからと小樽駅でバスの情報を既に聞き出しておいた。

「すいません、総合博物館はどうやって行けば良いですか?」

「総合博物館はね、こっちなんです…」

駅前のバスが連なるターミナルから外れ、日向のバス停に立たされた。

「ここで、◯番のバスに乗車して下さいね、ここ色んな方向に行きますから」

「はい。あっとそれからなんですけど」

「何ぃ?」

「あの呼出窓口のやつ消しといてくれますか」

年老いた係員だったから仕方なかったものの、この後手で態度が少し悪かった記憶が残る。まぁ気にしてないし自分も忘れ気味だから仕方ないのだけれど。

と、ゲストハウス発。バスを選んで待機した…が、手宮方面に向かうバス、おたる水族館に向かうバスとして待機したのだが本数が少なかった。1時間に1本だった記憶があるのだが、自分としてもかなり待機した記憶が残る。

と、待機して2〜30分の乗車。しばらく乗車していると、消防署の裏に多くの年季が入った国鉄車両たちが見えてきた。小樽市総合博物館である。

「ようやく着いた…」

バスを下車し、遂に向かう。しかし、場所が少し遠くないか?炎天下の中、歩行、進軍。

このレンガ壁も小樽の鉄道史に於いて重要な歴史を持っているモノ…だそうだ。

明治45年。使用が開始された石炭積出の為に高架桟橋に至る鉄路を支えたとされる擁壁である。昭和19年に高架桟橋はその役目を閉じたのだが、擁壁は85メートルが保存された。北海道の炭鉱と鉄道を象徴する重要な遺産であり、そして国の重要文化遺産にも指定されているのだ。

バス停、総合博物館前に下車していきなり目に飛び込んでくるのでビックリするのだが、看板の説明書きが存在しているので充分に事情は分かる。

総合博物館に向かう前…に撮影しておくと大事な記録になるのではないだろうか。

遂に、小樽市総合博物館にやって来た。

自分はこの為に、北海道を目指していたと言っても過言ではない。

核心の為、その博物館の中に入場していこう。

博物館の門を潜って少しすると、脇道(注目しないと発見しない)に銅像が見つかる。

この銅像になっている人物は、ジョセフ・クロフォード。北海道鉄道の父である。

クロフォードは北海道で鉄道建設を推し進めた鉄道技師であり、アメリカでの鉄道経験も豊富に積んでいた。アメリカの大手鉄道会社、ペンシルベニア鉄道の建設にも携わっていた事で有名である。

北海道に来日したのはクロフォード36歳の折だ。クロフォードが北海道に来日したのは、明治11年。彼は北海道の鉄道を小樽ルートでの建設を提案し進め、明治12年には難所、張碓での開削工事に着手。

クロフォードの提示した鉄道建設における建設費用は、非常にこの時多くの人々。また、財政を救うモノであった。

北海道には明治時代にお雇い外国人が多く来日したが、比較的アメリカからの来日が多かったとされる。その中で、イギリス人の技師が鉄道建設に係る費用として85万の費用を提示したのだ。

しかし。クロフォードの提示した鉄道建設の費用は4万4千円近く。そして、この活躍によって小樽から幌内までの鉄道が完成したのだった。

この銅像は、そんなクロフォードの鉄道建設・道路建設の測量中の様子を銅像にしたものである。鉄道の建設が小樽から幌内に向かうと決まったのは、クロフォードの北海道着任から1年。明治12年の話であった。

館内に入ると最初に『しづかホール』として鉄道記念物指定の7100形蒸気機関車しづか号を見渡せる明治風駅改札のような場所に到着する。

この場所で入場料を支払い、館内に入っていく感じになるのだがこの場所では館内の情報などを問い合わせている人も多かった。

休日なので、家族連れも多い状況だ。しかし、自分の本当の目的とはそこにあるわけでもなく。

現在、この小樽市総合博物館では電気機関車のPCB・アスベスト関係に伴った処分作業を実施している。

自分が北海道に向かった目的、としてはココにあるのだが(滞在期間は長かったが)、それでもガッシリと覆われた場所は広く実際に見学できた場所は非常に少ない。

「これは予想以上やな」

と感じさせられてしまう場面も多かったので、次回また来訪しなくてはと考えさせられた。

先に7100形蒸気機関車、しづかを見ても良いのだが自分の目的としている処分先の電気機関車を見に行く事にしよう。

目の前で散る姿

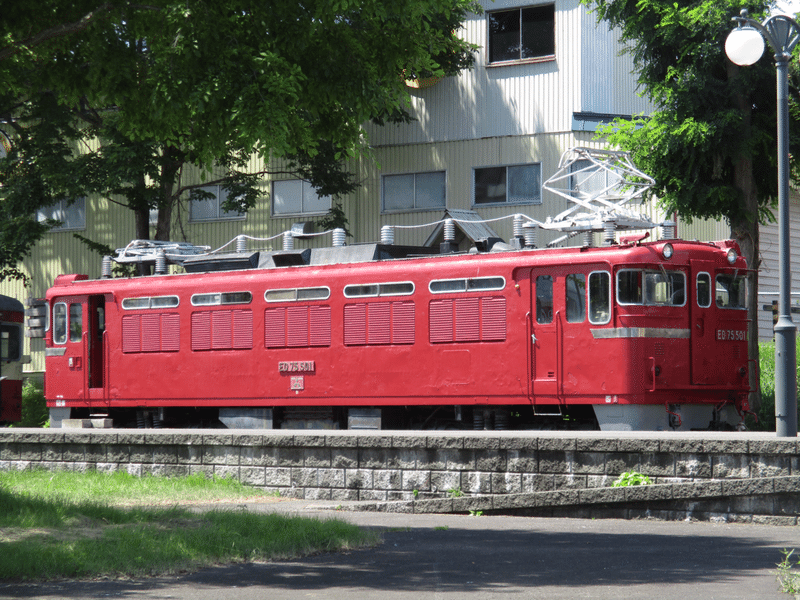

屋外に出て、最初に気動車特急キハ82…が目の前に広がるのだが、その奥にはED76-509がいる。

このED76-509こそが、PCB・アスベスト関係での廃棄処分となった1つの電気機関車だ。

「見れたら良いかな」

くらいで自分としては計画を進行させていたのだが、折角の努力の甲斐も虚しく既に解体処分作業は始まってしまい、作業も佳境に入っている状況だという。こうして、柵の隙間から覗くだけに留まってしまった。

加えて、この解体処分に伴って通常は開けて屋外展示を除く事の出来るエントランスもこの時期ばかりは閉鎖され、行動範囲が制限されてしまう事になってしまった。

「もうここまで来てしまったか…」

ED76の北海道型に、電化の時期の憧れを抱く自分としては複雑な心境になるまま固まって終了してしまった。

特に、ED76といえば北海道では自分にとって急行ニセコの札幌〜小樽を率いてその先をC62重連に託した花形の電気機関車である存在…として一目お目に掛かっておきたかった。

一応、プロフィールだけ示しておくと北海道専用の電気機関車として製造された機関車である。運用としては急行・利尻や大雪の電化区間の牽引を担当したそうだが、こうした旅客用列車の投入には蒸気暖房発生装置・大容量の水、灯油タンクの使用が大きな鍵になっているだろう。コレがキッカケになり、他のED76よりも車体長が長く設計されているのが特徴だ。

ED76の通常機と比較して、(写真では見えないが)貫通扉を北海道型で装備しているのは重連運用に備えて、との事である。

交流機といえば…でその知名度を轟かせ、旅客の運用に入り続けたED76も最終的にはディーゼル機関車に置き換えられて引退。(この場合はディーゼル機の運用拡大)北海道からED76という電気機関車が消えたのだった。

現在は残すところ、岩見沢から…で三笠方面に同じような鉄道保存の公園でED76の北海道型をPCB・アスベスト除去の上で実施している。その際に詳しい話と自分の思い出は記していこう。

そして、小樽市総合博物館のメイン展示となっている車両の1つがこのキハ82形だ。

博物館の屋外展示車両に触れる際、1番最初に触れる車両と言っても過言ではない。そして、博物館の中では『北海道の鉄道史を支えた栄光の花形車両』として語られている扱いの車両でもある。

キハ82形の横には、ED76-509のPCB・アスベスト除去関係で現在はシートの覆いが被さっている。その為、キハ82の横に展示されている蒸気機関車・C55-50に関しても今回は見学・撮影が出来なかった。

後ほどこのキハ82形の後方車両に関してはじっくりと見ていくが、キハ82形は北海道・そして日本全国の鉄道車両の中でも大きな功績を残した鉄道車両として準鉄道記念物への指定も受けている。

トレインマークのシンプルな『北海』の表示は昭和42年3月に旭川〜函館を小樽経由の函館本線・山線経由で運転した特急列車である。しかし、小樽経由山線の函館本線では利用客の増加が見込めず、太平洋方面の輸送にシフト。以降の優等列車の基礎となっていくのだった。

と、小樽経由の優等列車の晩年を表示している姿なのでもある。勇壮な気動車特急から石狩湾を眺める体験をしてみたかった。

博物館内の屋外展示場を歩いていく。途中、線路があったのだがその中に目的の機関車がいた。

この車両だ。しかし、詳細な観察が出来る…一歩手前だったろうか。本当に何とも言えない状態でその姿を留めている。

解体に向け、その機関車は佇んでいるようだ。そう。彼こそが、ED75-501。北海道電化の立役者なのだ。711系よりも先輩で、北の大地に電気という動力を齎した先陣の役者…

散る日もすぐ近そうな様子だった。

対面にて

遂に目的にしていた電気機関車、ED75-501に出会う事が出来た。

この電気機関車も、時代には抗えなかった。準鉄道記念物という指定を受けていながらにしても、PCB・アスベスト処分という重責は彼を厄介な存在にしてしまったのだ。

先に、この電気機関車の功績について。歴史について記しておこう。

ED75-501は北海道初の電気機関車として導入された機関車だ。

ED75は昭和38年に1号機を製造したのがキッカケに、順次製造を開始した交流の電気機関車だ。昭和の高度経済成長の期間。北海道にも電化の時代が到来する。小樽〜旭川の電化決定だ。

しかし、この北海道の大地での活躍には必要不可欠な装備が存在する。

『耐寒・耐雪の構造』

だ。そうした試験の要素を多く導入して製造したのが、このED75『501』号機だったのである。

通常、試験車や試作車には901…から始まる900番台を付与するのが一般的だ。しかし、何故ED75は耐寒・耐雪の試験機関車として製造したこの機関車に500番台を付与したのか。

その背景には

『敢えて試験機である為に新しい番台を起こさず他の同形式との識別化を図った』

という事情がある。

そして、このED75の500番台は501号機1台のみが製造された。コレも故に試験機関車としての希少性、特異性等が出ている所だろう。

京都で見ていた写真集にもこの車両が蒸気機関車の写真集にも関わらず

『北海道の珍車』

として紹介されていたのを見て、蒸気機関車と共に時代を風靡した存在なのだと改めて考えさせられた。

設計には耐寒・耐雪の『要素』としてブレーキやパンタグラフの凍結防止にヒーター類を内蔵した。他には、他のED75では屋根上に積載していた機器を車内に設置したのも極寒の大地を生き抜く術だった。

ED75-501は落成後、昭和45年11月から函館本線の手稲〜銭函にて試運転を実施していった。この時は線路の電化試験も兼ねており、北海道の電化時代はすぐ近くに到来していたのだった。

そして、次にやってきた電化区間が小樽〜滝川間。この区間の電化は昭和43年8月に開業。この時、ED75-501の拠点として。北海道電気機関車の基地として岩見沢第二機関区が設置された。

この博物館での電気機関車解体…に伴う動きは、北海道鉄道の革命の解体。そして、準鉄道記念物の解体という歴史的に見てもあり得ない事実に直面しているのもそうだが、やはりこうして見ると

『北の電化時代黎明期の名門、岩見沢第2の戦士の激減』

を意味するのではないだろうか。

既に解体の大部分が進行しているED76-509に関しても岩見沢第2に所属し、電化時代の北海道をゆっくりと見据え続け活躍していた。

そんなED75試験機として落成し、活躍した501号機だったがこの機関車には最大の欠点が存在していた。

まず1つは、サイリスタ位相制御をキッカケとして通信障害が沿線で確認された事だ。このシステムは、機関車の出力をコントロールする際の制御方式を機械的なスイッチから改めて半導体を利用したモノである。

こうした特殊な事情から、同機は札幌近郊での運用に就業する事が難しい状況にあった。主に、岩見沢〜旭川での活躍で札幌都市圏の活躍を避けての走行だったとされている。

もう1つの問題に、暖房用の蒸気発生装置を使用できないという難点が存在していた。

これに関しては同機を貨物機としての運用中心に当てがい、それで事なきを得たそうだが証言を少し聞いてみると

「夏場には旅客列車への充当もあった」

との事であった。

昭和61年まで現役で活躍し、小樽市での保存となったのは同じ昭和61年だ。平成22年に準鉄道記念物への指定を受けている。

写真に撮影しているのは、同機の特徴である飾り帯の裾、そして準鉄道記念物指定のプレート。また、模造品ではあるが岩見沢第二機関区所属であった事を示す区名札である。

控える旅立ち

こうした電気機関車の処分。主に、交流電気機関車の全国での相次ぐ解体に関しては、本当に避けられないところが非常に大きい。

昨年…にも宮城県で作並機関区最後の1台となったED91の解体に関する件というのがあり、宮城県利府市へと急遽向かう事態があったのだが、それもアスベスト・PCBに関係する事態であった。

とりわけ、整流器や制御機器に関しては電気機関車に使用されている…含有部品に関しては本当に痛むというのだろうか。走行しないとますます傷み、そして時代を経て厄介な人体有害部品になってしまう。

先ほどの記述…ではないが、北海道の電車時代、電化時代はこのED75-501の手稲〜銭函での活躍があり、その中に711系900番台が尽力し、完成に近づいた。そうした現在の交通の礎を、簡単に潰して良いのだろうか。自分は本当に悔しい思いで仕方ない。

ED91解体で、宮城県で飲んだ悔しい気持ちを再びこの北海道でも経験しなくてはならないのだろうか。やりきれない思いを抱きながら、自分は真紅の先駆者の前に立ちはだかっていた。

愛好家は、何もしてあげられないのだろうか。本当に、その車両の姿を記録していく事しか出来ないのだろうか。真紅の車体に問いかける。

しかし、北海道という大地は素晴らしい場所だというのも考え感じさせてくれるのではないかと思った。電車という車両。電化時代の到来が当たり前ではなかった事を、このED75-501は静かに示していると思う。

彼が居なければ、711系の土壌は勿論。その先にある、721系、731系と続くJR電車開発の先々もなかったのだから本当にこの電気機関車が残した実績は大きい。こんな場所で残され、解体という憂き目で終わって良い電気機関車では絶対にないはずなのだ。

記念撮影をして頂いた。PCB解体、アスベスト関係で見回っている業者の方だった。話を多く伺えたのだが、その中での話で最も印象的だった言葉というのがある。

「コレはボクらでもやりたくはないんですよ。だってさ、人間で言ったら癌が見つかりました、だから身体中全部壊して検査しますって言ってるもんだぜ?」

車両への愛を感じる大切な言葉であった。

他にも、小樽市と鉄道に関してや電気機関車のその後に関して…など、多くの言葉を頂いた。しかし、自分の中ではこの言葉がどうしても離れないのだ。本当に、やりきれない思いなのだろう。

様々な場所からPCBが発見され、そこから新たな課題が見つかる状況。この戦々恐々とした今を戦い抜く人々の話は、刺さるものがあった。

「我々としては、電気機関車は残したいんです。どっちになるのかなぁ…」

業者さんの話では、解体は思ったより早く進行したのだと話していた。

さて、長くなってしまったので少し次回に回そう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?