ヤマトタケルの歴史学

身近なヤマトタケル

ヤマトタケルという人物を知っていますか? これまで小説・マンガ・アニメ・映画・歌舞伎・オペラなどの題材として、たびたび取り上げられてきました。最近ではゲームのキャラクターにもなっているようです。ここでは、ヤマトタケルの物語について歴史学の観点からお話しいたします。

「悲劇の英雄」としての人物像

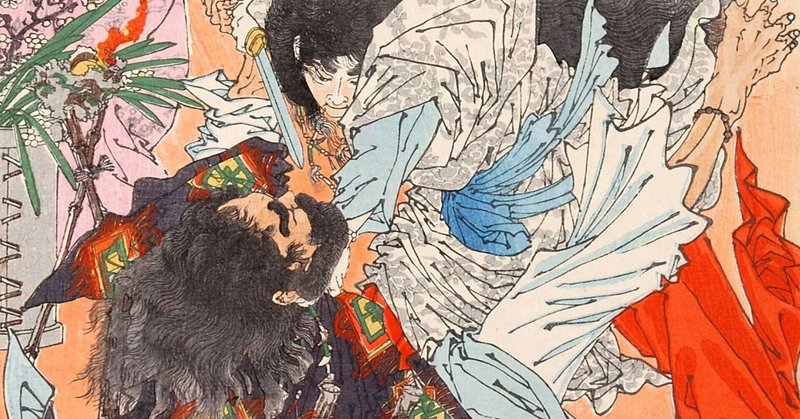

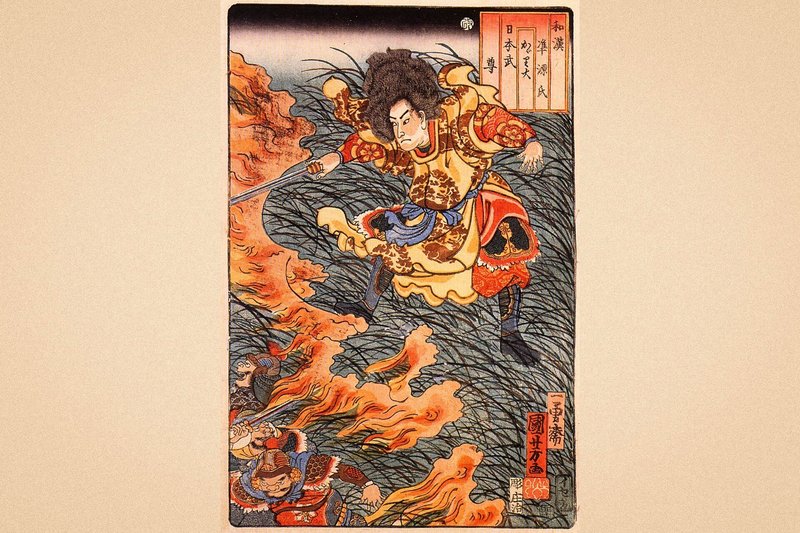

ヤマトタケルは、天皇の子として大和に生まれました。荒々しい性格だったため、天皇は九州の勢力を討つように命じました。ただし、それは建前であり、実際は体裁よく遠くに追いやったのでした。九州から戻ってきたヤマトタケルに対し、天皇は休む間もなく東国の平定を命じました。ヤマトタケルは「きっと天皇は自分なんか死んでしまえばいいと思っているのだ…」と愚痴を言い、泣きながら旅立ちました。東国では苦難の連続でしたが、やっとのことで平定を成し遂げました。しかし、大和へ帰還する途中、山の神と戦って敗北し、そのダメージがもとで死んでしまいました。それでも故郷への思いが断ち切れず、魂は白鳥になって帰っていきました。

「立派な将軍」から「天皇」まで

これは、『古事記』に記された物語です。そこからは、父に認めてもらいたい一心で奮闘したものの、故郷に戻ることなく亡くなった「悲劇の英雄」としての人物像が読み取れます。ところが、『日本書紀』ではまた違う姿で描かれています。東国が乱れていることを聞いた天皇が、誰を派遣すべきかを家来たちに問うたところ、ヤマトタケルは雄叫びをしながら名乗り出て、勇ましく出発していきます。天皇は「お前は我が子として生まれてきたが、本当は神に違いない!」と大絶賛して送り出します。ここに描かれているのは、「立派な将軍」としての人物像です。さらに、『風土記』には「ヤマトタケル天皇」が登場します。『古事記』や『日本書紀』では一人の皇族に過ぎなかったのが、『風土記』ではついに天皇にまでなってしまったのです。

「歴史」は一つだけではない

以上に挙げた3つの書物は、ほぼ同じ8世紀前半につくられました。では、いったいどのヤマトタケルが本物なのでしょうか? 実はどれも「本物」です。というのは、3つの書物はつくられた目的、ベースにした素材、書いた人などが異なるからです。『古事記』と『日本書紀』は国家が編纂した歴史書であるのに対し、『風土記』は地域の神話・伝承を集めたものです。最近では『日本書紀』こそが正式な歴史書であり、『古事記』はその材料の一つだったとする説も有力です。つまり、それぞれの立場で何を調べ、何を考え、どのような「歴史」を後世に伝えようとしたのかによって、人物の描き方にも違いが生じたと言えます。ヤマトタケルの物語は、「歴史」が必ずしも一つではないことをわれわれに教えてくれるのです。

このテーマを成城大学で学ぶならこの授業がオススメ!

『古事記』『日本書紀』を読み解く「文化史演習Ⅰa・b」

注釈書を参考にしながら、『古事記』『日本書紀』『風土記』などを実際に読んでいきます。古代の人々がどのような「歴史」を語ろうとしたのか。ヤマトタケルの物語を通して、あなたも一緒に考えてみませんか?

この記事を担当したのは・・・

文芸学部 文化史学科 鈴木 正信 准教授

【教員からのメッセージ】

みなさんの身近な現代作品に登場する歴史上の人物に関心を持ち、その人物がなぜそのように描かれているのかをぜひ考えてみてください。それは、歴史学への第一歩につながると思います。

※本記事は成城大学入試情報サイト「成城ブリッジ」より転載しています。

文化史学科のその他の記事は「まとめ」からごらんください↓