「もう疲れてしまった」から少しだけ復活する方法 - 養生大意抄12

1.先天の気と後天の気

植物の種子は、土や水があることで生長する。同じように、人間も飲食物なしには生きていけない。

東洋医学には先天の気と後天の気という概念がある。先天の気とは、父母より授かった根源的な気である。後天の気は飲食物より得られるエネルギーになる。

健康を維持しながら年をとっていくためには、この二つの気を養い保つことが重要であり、これが今回紹介する一節のテーマとなる。

では以下に原文を読んでいこう。

『養生大意抄』意訳

○人の生命の誕生にあたって、父母から授かる気のことを、真気と名づけ、また先天の気ともいう。生の根本であり、草木の実のようなものだ。

この先天の気を父と母より授かって、母の体から分娩された後は、母乳を吸い、穀物を食べることで、先天の気を養い、生命を保っていく。

このようなわけで、水穀の気を後天の気と名づけている。これは草木の実より種がわれ、発芽したあとに、土や雨に養われて生長するようなものである。

この二つの気が保全しあうことで、人生百歳の寿命を全うするに至る。『霊枢経』という古い医書に「真気は穀氣に並(ならん)で身に充(みつる)」というのはこのことである。

養生の道は、この二気を養い保つことに外ならない。先天の気は腎に存在し、後天の気は脾胃に存在する。人体はこの二臓を本とし、腎は五臓の本であり、脾胃は滋養の源である。本源が固ければ、身体は安らかで長寿である。そのため、専らこの本源を堅固にすべきである。

__

多紀元悳『養生大意抄』(国立公文書館内閣文庫所蔵)より、筆者による意訳。原文は最下部。

2.腎と脾胃を養う方法

養生の道は、先天の気と後天の気を養うことにある。そして先天の気は腎にやどり、後天の気は脾胃と関係が深い。

養生書の中で、くどいくらい腹八分目が説かれるのは、脾胃への負担を減らすためである。

また、過労は腎にダメージを与えると考えられ、疲労時に全体的な活力が失われてしまうのは、根っこの部分が損傷してしまうからだ。

この先天の気をやどす腎を養生することは、歴代の養生家の間でも非常に重視されており、様々な方法が考案されている。その中でもメジャーなものとして、『養生訓』にも紹介される腎堂摩擦という方法があるので、以下に紹介する。

日頃の養生だけでなく、疲労回復をしたい時にも、ぜひお役立ていただきたい。

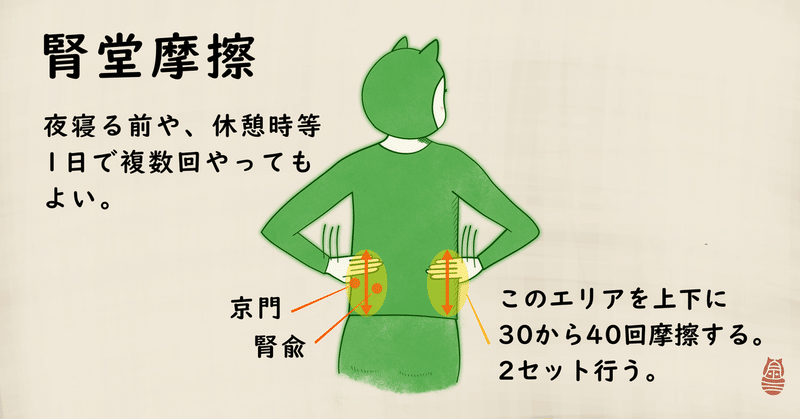

・腎堂摩擦のやり方

腎のツボである腎兪は、背骨の外側の、ウェストのくびれラインにある。また、同じく腎と関係の深い京門というツボもわき腹にある。

腎堂摩擦は一点を揉んだり押したりするのではなく、ウェストラインを基準とし、わき腹から腰部全体に手をあてて、その範囲を上下に摩擦する。こうすることで、腎兪と京門両方を刺激することが可能になる。

注意:揉んだり押したりはしない

腎堂摩擦は文字通り摩擦刺激であり、押したり揉んだりと、外圧を加えないようにする。圧迫刺激は加減が難しく、間違えると害になることもあるので控えるようにする。

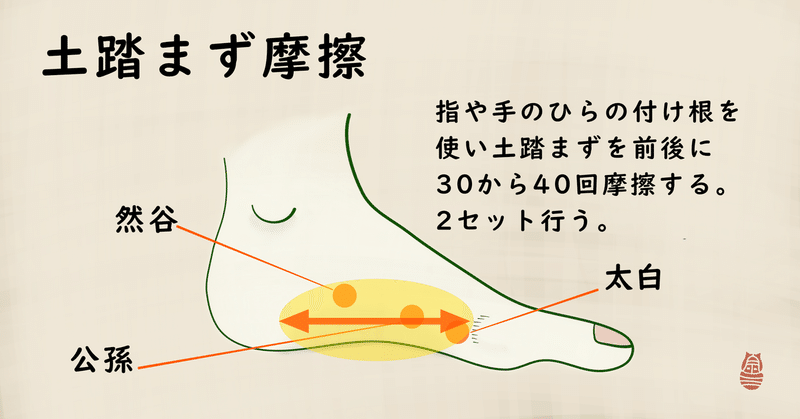

・脾と腎を調える、土踏まず摩擦

もうひとつオマケに、土踏まずの摩擦を紹介しよう。土踏まずと呼ばれている縦足弓内側には、腎と脾のツボの然谷(ねんこく)、公孫、太白が並ぶ。腎堂摩擦とあわせて、このエリアを指や手の平の付け根の部分で摩擦すると、腎と脾の両方を調整することができるだろう。

3.モウツカレタという状態から少しだけ復活させる

今回紹介した腎堂摩擦は、腎を養うだけでなく、ちょっとした疲労回復の方法としてもおすすめだ。1回やるだけで疲れから劇的に回復するわけではないが、疲労が蓄積しているときに毎日数回続けていくと、少し復活することができる。基本としては疲労時だけでなく、常日頃から行うとよいものだ。

ただ、過労は腎を損ない、過食は脾胃の負担になるので、無理をしないことと、食べ過ぎないことは、常に忘れないようにしたい。

先天と後天のニ気を保養するために、腎と脾胃に優しい生活を送るようにしていきましょう。

******

4.原文

○凡人の身始(はじめ)て父母に受得たる所の一気を真気と名づけ、又先天の気ともいへり。吾生の根本にして猶(なお)草木の実あるが如し。此(この)先天の気を父母より授り母の体を分娩してより以後は、乳味(ちち)を吮(すい)穀食して先天の気を養いて此生命を保(たもつ)。此故(このゆえ)に水穀の気を後天の気と名づく猶草木の実核われて、嫰苗(なえ)を生してより以後、土気雨露の養に依て生長ずるが如し。此二気保(たもち)合(あい)て人生百歳の寿数を尽(つくす)に至る。霊枢経(れいすうきょう)といへる古き医書に真気は穀氣に並(ならん)で身に充(みつる)といへるは此義なり。養生の道此二気を養いたもつの外ならず。先天の気は腎の蔵に在り。後天の気は脾胃に在。人の身の二蔵を本とす。腎は五蔵の本なり。脾胃は滋養の源なり。本源固ければ身安して長寿なり。故に専(もっぱら)此本源を堅固にすべきなり。

__

多紀元悳『養生大意抄』(国立公文書館内閣文庫所蔵)より、筆者による翻刻。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?