【ニッポンの世界史】第15回:世界史の分裂!—1960年代の学校世界史と働く青年の教養主義

世界史Aと世界史B:1960年度学習指導要領改訂

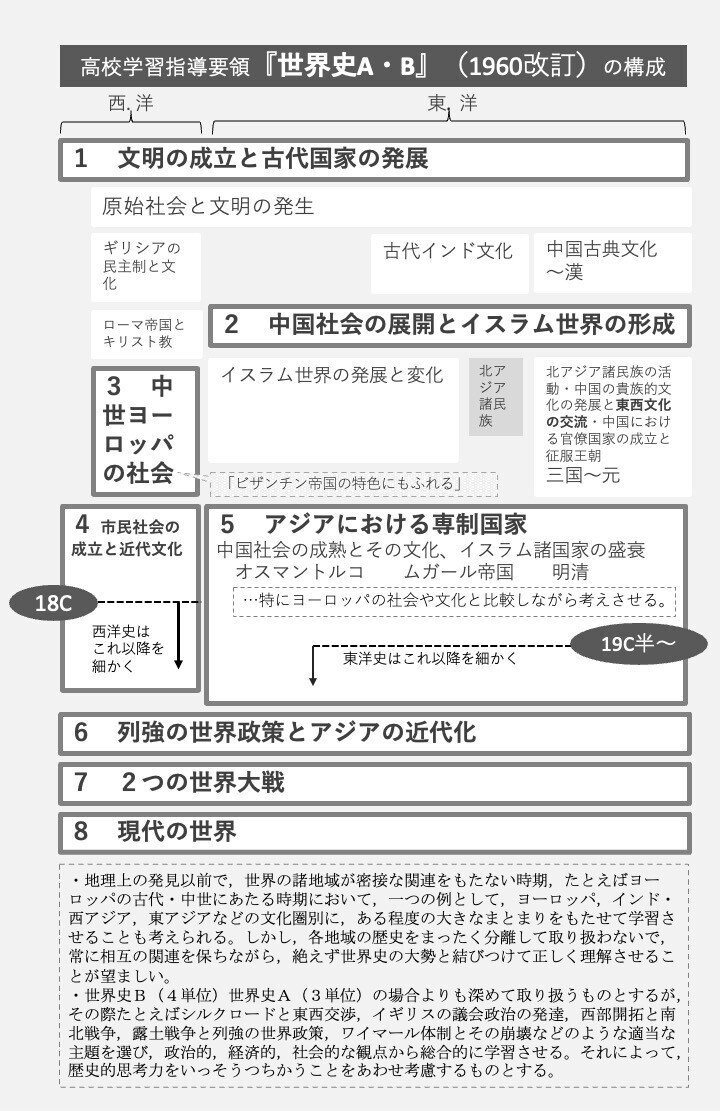

「歴史ブーム」が巻き起こる中で、学習指導要領が改訂され、世界史は「世界史A」と「世界史B」の2つの科目に分けられることが決められました。

「世界史A」とか「世界史B」という科目名は、1990年代以降に高校時代を送った年代の人であれば、大学受験の科目として世界史を使わなかった人であっても、聞いたことがあろうかと思いますが、実は1960年度改訂以降の約10年の間にも、「世界史A」とか「世界史B」という科目が設置されたことがあったのです。

しかし、内容の構成には、前回の1956年度改訂版とは目立った違いはありません。

強いて言えば、以前は「アジア諸民族の活動と東西交渉」であった大項目の2が、「中国社会の展開とイスラム世界の形成」となり、北アジア諸民族(騎馬遊牧民)の動向にも目が配られるようになってはいます。

内容の取り扱いについては、文化圏別に「ある程度の大きなまとまりをもたせて学習させることも考えられる」が、「各地域の歴史をまったく分離して取り扱わない」とも規定され、1970年度改訂からはじまる「文化圏」別の学習を予感させるようではあります。

では、世界史Aと世界史Bには違いがあるかといえば、こちらも目標や内容構成上の違いはほぼありません。

たとえば世界史Aの目標は「世界史の発展に関する基本的事項を系統的に理解させ、現代社会の歴史的背景をはあくさせて歴史的思考力をつちかい、民主的な社会の発展に寄与する態度とそれに必要な能力を養う」。

これに対し、世界史Bの目標は「世界史の発展に関する基本的事項を系統的に理解させるとともに、現代社会の歴史的背景をはあくさせ、特に政治、経済、社会、文化などの関連について総合的に考察させることによって、歴史的思考力を深め、民主的な社会の発展に寄与する態度とそれに必要な能力を養う」。

要するに、世界史Bには「特に政治、経済、社会、文化などの関連について総合的に考察させることによって、歴史的思考力を深め」という部分が追加されている、ただそれだけなのです。

まず、取り扱いについては、「世界史A(3単位)の場合よりも深めて取り扱うものとするが、その際たとえばシルクロードと東西交渉、イギリスの議会政治の発達、西武開拓と南北戦争、露土戦争と列強の世界政策、ワイマール体制とその崩壊などのような適当な主題を選び、政治的、経済的、社会的な観点から総合的に学習させる」とされています。しかし、ここで挙げられている「主題」は、どれも特定の地域や時代に限定されるものばかりで、最初の学習指導要領(試案)にあったような広がりのある主題学習ができるとは到底思えません。

唯一大きな違いがあるとすれば、それは単位数です。

世界史Aは3単位、世界史Bは4単位。

1週間あたりの授業コマ数が1単位違うということです。世界史はこれまで1年で履修することが基本でしたが、世界史Bは2年で履修することとなったのも大きな変化です。

このようにA科目とB科目の二本立てとされることとなった背景にあるのは、高校を巡る社会的動向の変化です。

文部省の学校基本調査によると、1960 年の高校進学率は1955 年に比べ 6.2 %増えて 57.7% となり、高卒者の就職比率は 61%に達していました(

普通科高校と専門学科の置かれた高校の進路も比較してみましょう。

専門高校からの就職者比率が1960年代半に全体の8割を超えているのは当然といえますが、当時は普通科においても1970年度初頭までは就職者のほうが大学・短大進学者よりも多数を占めていたことがわかります。

1960年の学習指導要領改定は、このような状況を背景として、高卒後の就職を前提とする3単位の「世界史 A」と大学進学を対象とする 4 単位の「世界史 B」に分けられた、と説明されることが一般的です。

進学しない生徒にとっての世界史:戦後初期の教養主義と「働く青年」

指導要領の内容構成は、大学進学者向けのB科目も就職者向けのA科目も変わらないわけですから、就職者向けの生徒にも同じような内容をするなんて大変だったのではないかと思われるかもしれません。

しかし、1960年代末までの若者にとって、世界史を含む「教養」が、ある種の憧れをもって受け入れられていた事実があることを見逃してはいけません。

この戦後初期の教養主義のルーツは、戦前の大正デモクラシーの時代に旧制高校で涵養された「大正教養主義」にまでさかのぼります。そこでは、必ずしも「実利」に直結しない、西洋哲学や西洋文学といった人文系の書物をひもとき、自分の生き方を内省することが、よりすぐりのエリートだけが持ちえる高潔な文化としてもてはやされたのです。

2023年に宮崎駿監督による翻案で話題となった吉野源三郎の『君たちはどう生きるか』(1937年)は、その最後の煌めきといってもよい作品ですね。

歴史社会学者の福間良明は、敗戦後まもなく息を吹き返した「教養主義」の精神が、全日制の高校や大学に進学できない勤労青年の心をいかにとらえたか、『「働く青年」と教養の戦後史』で描き出しています。高校に進めなかった勤労青年が読みふけったのは「人生雑誌」と呼ばれる雑誌でした。

「青年たちは、求道的な心性を持ち、雑誌『葦』(一九四九年)や『人生手帖』(一九五二年)などの人生雑誌が刊行されています。『葦』は「人生記録雑誌」を標榜し、勤労青年の手記が多く掲載されるとともに、教養主義的な記事があふれる雑誌でした。『葦』というタイトルには、人生をまっすぐに伸びていくという把握と、教養の必要とがこめられていたといいます。」

戦前の旧制高校的なエリート文化に根をもつ教養主義を、そこにアクセスできない働く青年たちがなぜ追い求めようとしたのか、その行動は今からみると不思議にうつるかもしれません。

しかし、当時の大学生が「実利」的ではない教養を求めたのは、あえてそのようにふるまえたからなのであって、それとは正反対に「働く青年たち」は、そもそも「実利」の獲得から経済的に切断された存在でありました。

たとい能力があっても、貧困ゆえに進学への道が閉ざされる。その厳然たる格差のなかで、大学進学組に対する憧れと反発という複雑なコンプレックスが、働く青年たちが教養を求める動機となった回路を福間は指摘します。

他方で、1955年から1965年にかけて定時制高校に進学する生徒が50万人を超え、勤労青年にとって働きながら学ぶことのできる有力な選択肢となっていました。中小企業で働く青年にとっては進学者にひいきする中学校への反感が、そして大企業で働く青年にとっては企業組織のなかの理不尽への疑問が、それぞれ定時制に教養を求める原動力となっていました。

なお、学校制度外においては、青年学級と呼ばれる教育の場も存在しました。これは1953年制定の青年学級振興法に基づき、勤労青年を対象に地域での学習や一般教養を向上させるために市町村が設置したものです。

大学教授らも教鞭をもったことが、フランス史研究者の河野健二らが、夜間の勤労学校での講義の助けとなるように出版した『世界史入門』(1961)からわかります。このはしがきには、次のように述べられています。

本書の執筆者たちはいずれも京都にある勤労者たちの夜学校で一週一回の世界史の講義を分担した者である。熱心な学生諸君から適当なテキストを求められることが度々あったが、私たちは簡単なプリントを作って間に合わせてきた。今回、三一書房の田畑氏のすすめによって本書をつくることとなり、私たちは何回かの会合をもち分担と内容の打合せを行なって執筆にとりかかった。

東京都の『小平市史』では、小平公民会の青年学級では1965〜69年にかけて5年連続で歴史関連の講座がもうけられ、これに関わったある講師(近藤春雄)が「ホンモノをつかむ一方法として歴史的考察の必要性を諸君に強く呼びかけたい」と青年にとっての歴史学習の重要性を語った話が紹介されています。

一九六八年度の歴史講座を担当した講師は、一五回を数える戦後史学習を積み重ねたのち、前年度に続いて受講した男性A(二四歳、工員、埼玉県出身、中卒)の学習姿勢を、次のように評価している(『ともしび』第七号)。

*引用開始*

この間、〔男性A〕君が、小平という地域の変貌を黒板に細かく分析してみせ、そこへ自分はこういう生活史をたどってやってきたんだ、そして小平の予算はこうだ、公民館の活動はこういうことなんだ、そして青年学級というのは予算的にこうなんだ、ズバリズバリと指摘してみせてくれたが、歴史の流れの中での自分の位置と自分の活動をたしかめていく、これがまさに歴史学習の真ずいであると僕は思う。

*引用終わり*

男性Aは青年学級やその歴史講座で学ぶことで、生活している小平という地域と自分の関係を見つめなおす作業をしていたといえよう。こうした学習姿勢こそが、近藤が青年学級に求める姿だった。

「受験」科目化していく世界史

このように、1960年代末までの若者にとって、世界史を含む「教養」が、ある種の憧れをもって受け入れられる地位を占めていたことを、勤労青年にとっての「教養」のあり方に着目して確認してきました。

しかし、冒頭で紹介した「学習指導要領」の改訂によって、世界史は1960年をもって、受験向けの世界史Aと非受験の世界史Bに、政策的に切り離されてしまったわけです。

そこにはどのような政策的判断が働いていたのでしょうか。

また、これにより、現場ではどのような問題が起きたのでしょうか?

次回は、世界史の「分裂」が招いた帰結について、高校現場からの声をたしかめつつ、見ていくことにしましょう。

(続く)

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊